在一个阳光灿烂的下午,周建国站在村口的大柳树下,手里攥着一封皱巴巴的录取通知书。

这个场景在村里成了谈论的焦点。

高考恢复后,大学这座象牙塔像一扇遥远的大门,只为少数人开启。

村里人都在议论,既有期待又有无奈,一个男孩的命运似乎在这一刻分为两条路——而两条路上站着两个女孩,等着他选择。

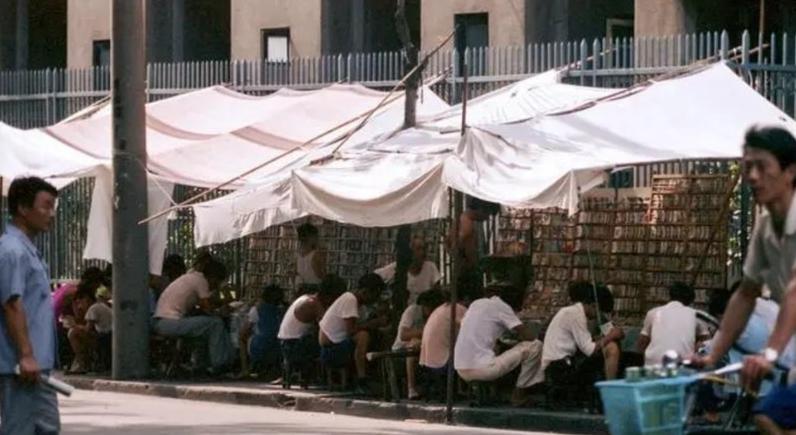

村里办的夜校补习班成了改变命运的希望,至少周建国是这么想的。

课桌旁坐着邻村的李芳,她小巧的身影和那一双明亮的眼睛总是吸引着建国。

李芳总是带着问题来补习班,每个问题似乎都有解决不完的热情。

对建国来说,课堂不再是打瞌睡的地方,而是多了几分期待。

补习班的日子里,他们并肩战斗在一道道习题中,努力在那个高考恢复的夏天留下印记。

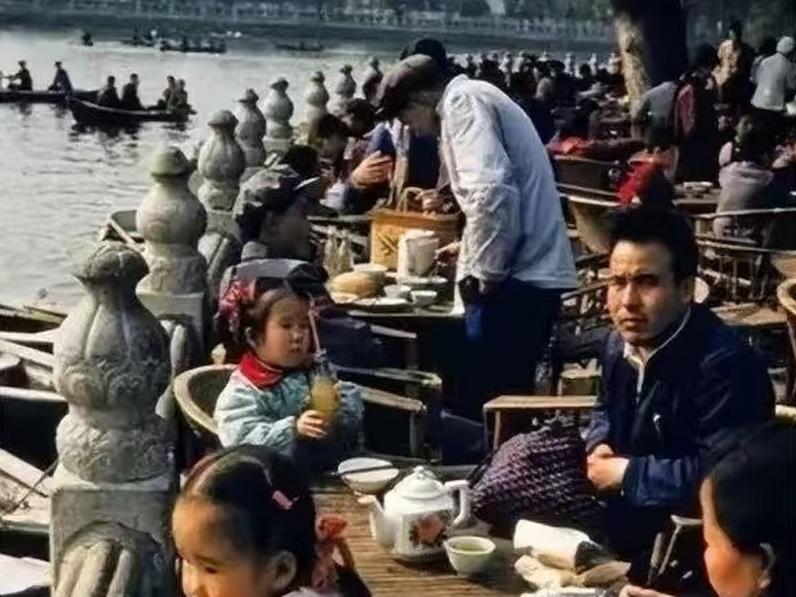

李芳的梦想一直在北京,那里有她向往的大学生活,那里有她从未体验过的世界。

听着她的憧憬,建国的心里也跃动着,仿佛眼前铺展了一条通向未知的道路。

北京的世界到底有多远,考上大学又有多难,成了少年的执念。

联欢会上的心事春节联欢会上,张小红的舞蹈成了热议的话题。

她活泼开朗的性格和为人处世的方式,使得邻里皆称赞有加。

小红与建国是从小一块长大的伙伴,建国的母亲一直对她赞赏有加。

联欢会后,小红送建国回家,他们走在积雪的小路上,话不多却充满了默契。

小红那一句沉甸甸的“我喜欢你”,打破了这份宁静,也让建国感到措手不及。

建国的心里有另一份沉默的思念,那是对李芳未能表达的心意。

面对小红的真情,他倍感纠结,心中的那个影子是否真的这么重要,他一时说不清道不明。

高考后的分岔路高考放榜的那一天,并不属于建国的好日子。

李芳顺利考上了北京的大学,而建国的分数却稍欠火候。

他没有出门庆祝,反倒有些不敢面对李芳。

回忆里,是那句“人最宝贵的是生命,生命对于我们只有一次”的赠言,就像是一种鼓励,但又像是看不到的界限。

村里的闲言碎语,以及家里的压力,让建国愈发感到肩上的责任。

生活并不是因为高考的失利而停滞,家庭的负担和田地的活计仍旧需要他来扛。

小红默默地陪着他,手中的碗饭总是热着家里的小炕。

有时候,他望向窗外,总能看到小红忙碌的身影。

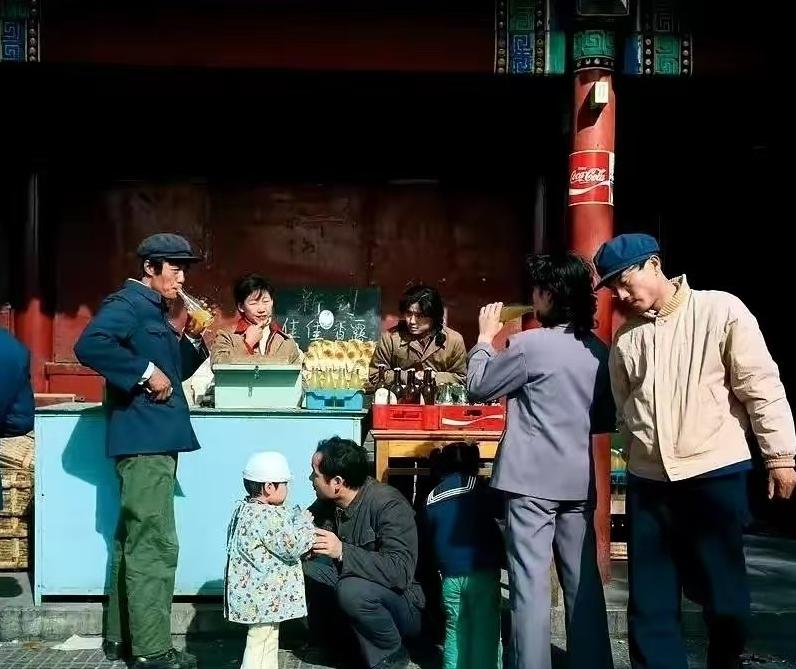

李芳的信不时寄来,信中夹有她在北京校园生活的剪影,这些似乎是两种不同世界的生活。

建国知道,在遥远的北京,李芳过着与自己截然不同的生活。

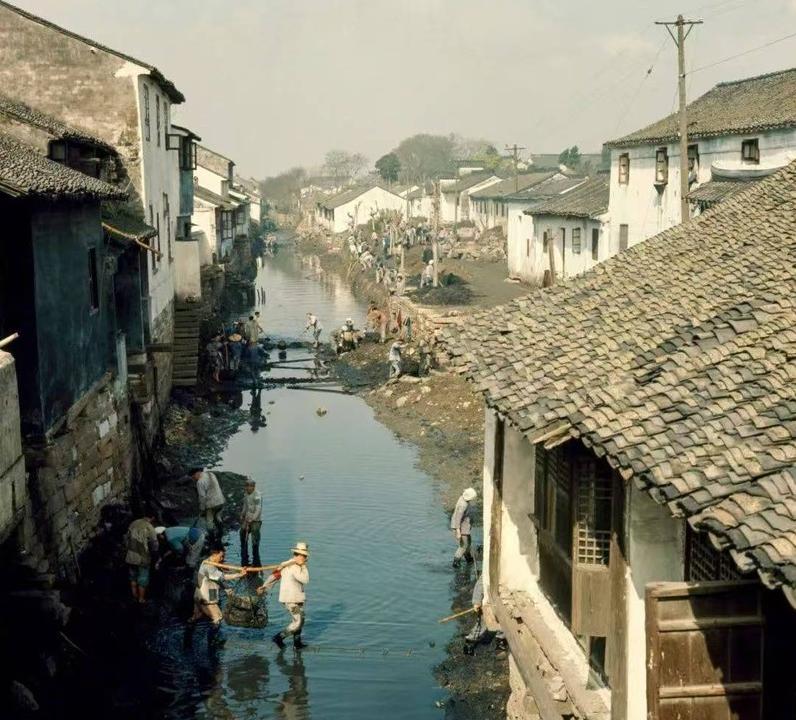

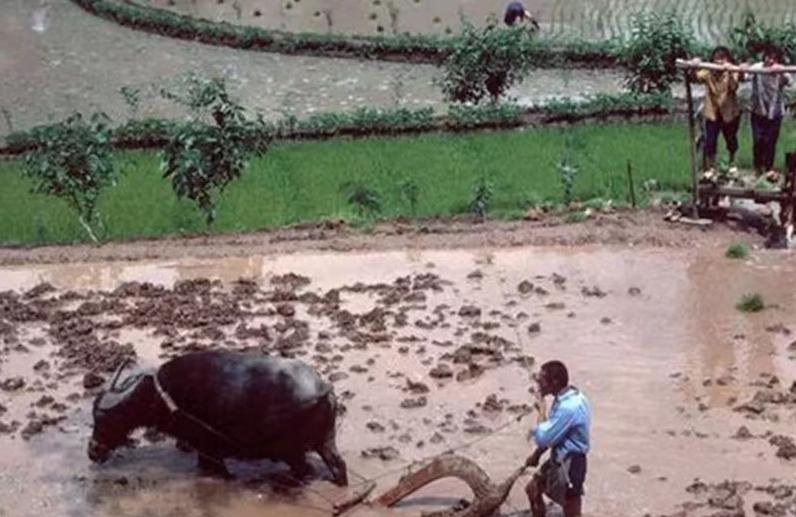

时间像是过得飞快,村里的改革让农田变成了一片可供自由耕作的天地。

建国和小红在田间劳作,过着简单而实在的生活。

小红的付出和细心,让建国渐渐感到一种名为家的温暖。

村里人慢慢地不再用质疑的目光看着他们,而是开始欣赏这对年轻人的努力。

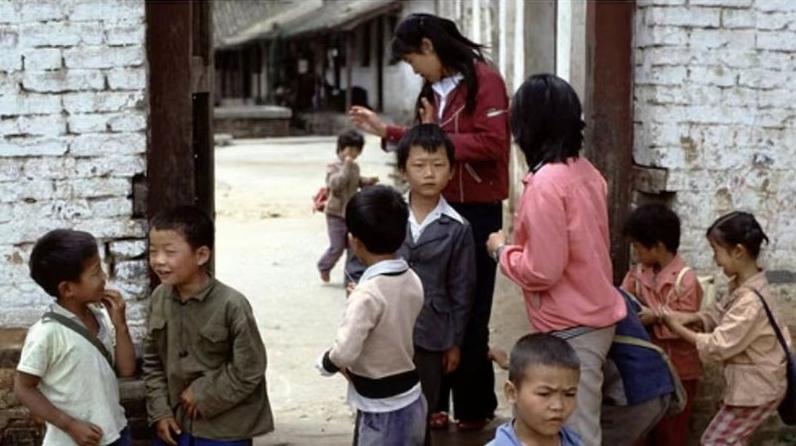

建国在村小学做起了民办教师,虽然不是大学梦中的校园,他却能从孩子们明亮的眼中看到未来的希望。

邻村的李芳偶尔会来信,讲述她在大城市的见闻。

建国也不再执着于这种错位的交流生活,而是找到了属于自己的价值。

那里不仅是一个家,还有一种用双手创造的幸福。

多少年过后,看着小红和他们的孩子,建国心里明白,这才是他想要的生活。

从一开始的执著,到如今的释怀,他悟到:路再平坦也需要有人同行。

当年立在村口的纠结,现今化为窗前的这灯火温馨。

人生的选择从来不只有一个正确,只要踏实地走,哪怕是不在所谓的正途上,也会有自己的美好。

而那些关于未完成梦想的惋惜,那些山高水远的畅想,终将随风而去。

重要的是脚下的路,和在路旁一起看风景的人。

人最最难得的是,在充满变数的人生中,能确定什么才是真正拥有的,以及带着梦寐以求的追求不倦的勇气。