1953年7月,我们站在后来者的角度都知道,朝鲜半岛的战火已无限趋于平静,谈判进行的差不多了,就差韩总统李承晚签字。

但平静的背后蕴藏着暗流,一位新到朝鲜战场的志愿军兵团司令抓住志司给予的最后机会,骤然间发动一场震惊美军、震惊彭总、震惊李承晚的大战役。

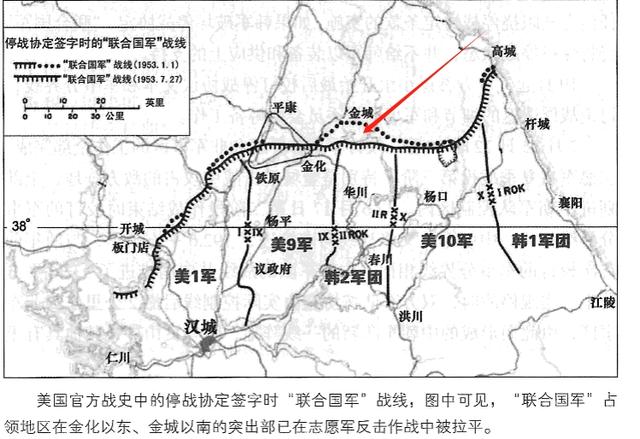

震惊有多大?大家去看看71年后的今天,在弯曲不平的朝韩分界线上,痕迹仍然存在,仿佛如上古的碑刻,历久弥新。

一、杨勇赶上末班车

杨勇是“三杨”上将中最后一位、也是我军兵团司令级别的高级将领,最后一位进入朝鲜的。

王平、杨勇

此事说来其实有些遗憾。

我军兵团司令级别的高级将领,之前入朝并实际指挥兵团作战的计有邓华(十三兵团)、韩先楚(十三兵团)、杨得志(十九兵团)、宋时轮(九兵团)、王近山(三兵团副)、杨成武(二十兵团)、郑维山(二十兵团代)等,陈赓(志愿军副司令员兼三兵团司令员)、王建安、许世友也一度出任过兵团司令员,但没有打仗。

这么多兵团司令,指挥作战各有各的特色。相较以上诸位,杨勇的指挥特色说不上十分明显,狠辣果决与沉稳有底气兼具,非常善于控局,指挥精细度也非常高。如果抗美援朝之始他就到达前线,估计能和韩先楚、郑维山各擅胜场。

杨勇在中野、二野历任七纵、一纵司令员,1949年2月担任五兵团司令员。前线诸将在朝鲜激战时,杨勇自贵州一把手调到南京军事学院接受培训,旋又在学院担任高级速成系主任。一众高级将领,独独挑中他担任系主任,足见刘伯承对杨勇认可度之高。

1953年4月,杨勇在第二高级步兵学校校长任上接到命令赴朝,接替郑维山担任第二十兵团司令员。

入朝之时正值1953年夏季反击作战第二阶段,杨勇不欲掠人之美,让郑维山继续指挥作战直到第二阶段结束。

第三阶段开打之前,杨勇还要谦让请郑维山留下来再打一段时间,郑维山再不是当年晋察冀的炮筒子,人情世故非常懂,坚决辞让,把指挥权完全交卸。

郑维山第二阶段打得非常漂亮,三千人阵前大潜伏,把韩军打懵了。

但郑维山并没有完成战前许下的宏愿:把金城突出部抹平。

大家看看朝鲜半岛地图,朝鲜和韩国分界线并不是沿三八线平整延伸的,而是弯弯曲曲、犬牙交错,朝鲜有一小部分国土在三八线以南,韩国则有一片在三八线以北。基本上是朝鲜中部山脉的走向,客观反映了第五次战役之后敌对双方阵地防御线。

金城方向有一个向北突出的韩军阵地,深深楔入志愿军阵形,郑维山一直如鲠在喉,企图通过第二阶段反击战把这个突出部打平。

但由于实力、地形等诸多条件限制,并没有实现这个目标。

杨勇接替指挥后,也迅速被这个突出部吸引,并起了个绰号:馒头。怎么吃掉这个“馒头”,成了杨勇念兹在兹的大事。

想打,条件具不具备呢?

郑维山时的困难一点都没少:

1.后勤补给跟着大军往前冲的问题,冲不上,就还是礼拜攻势。

2.兵力不足的问题。不是志愿军兵少不够用,我军在朝已经有百万大军,但不敢一把就押上所有,第四次、第五次战役被美军打防反损失巨大,吃亏长教训,前线上五个军,后面至少要备三个军。打破韩军一线阵地不难,难的是及时把后续兵力投入扩大冲击面和纵深。

3.谈判无限趋近于成功,中朝联司和国内都不愿再无限扩大战争规模。

怎么办?就让这个“馒头”一直存在下去吗?

二、规模宏大的反击战

这可不是杨勇的性格。

姓杨的上将共有四个,但一直是“三杨”并称,这三位上将各有各的惊人艺业,共同点是意志极其刚强,认定一个目标就要坚决完成。

这不光是面子问题。

军人考虑问题一方面要服从政治,但必须要把军事问题的底线守住。

金城突出部的存在不光是恶心中朝联军,从军事意义上看,对突出部两侧有巨大威胁。和谈成功不成功,多半取决于战场上打的怎么样。万一李承晚不甘心,突然再向北打过来,怎么办?

杨勇据此主持制定了战役反击方案,核心意图就是抹平突出部,强力拉平阵线。

彭总审阅了这个方案非常赞同,指示在朝鲜前线的志愿军司令部进一步研究,可扩大战役规模。邓华(代司令员)、杨得志(副司令员)、李达(参谋长)遂向20兵团下指示,抹平突出部后,还可适当进一步扩大纵深。

不仅要把馒头啃掉,还要狠狠向南挖一块肉。

十分符合杨勇的脾胃。

为保证能打好,志司明确,除了20兵团所属的60、67、68军,还把24军、54军列入一线主攻集团,24军好歹还让9兵团继续指挥,54军则直接划给20兵团指挥。

对面的韩军共有5个师的兵力,韩军最强悍的首都师,以及韩3师、5师、6师、8师,共约6万余人,加上二线守备兵力,共约8.7万人。

我军5个军多达24万人,拥有2.8倍优势。

火力方面,我军各种口径的炮数量加起来略多于韩军,约1.5:1。但火力不足的老毛病仍在。

内行看门道,越是大规模作战,对炮的口径和射程越倚重,如果对比重火力,我军的劣势很明显:

韩军轻榴弹炮378门,我军194门,约1.94:1。

韩军重榴弹炮234门,我军35门,约7:1。若加上美军调来的72门,差距扩大到9:1。

坦克方面,韩军和美军共有242辆,我军15辆,16:1。根本就不成比例了。

后来战役打响后,火力不足的问题果然严重制约了进攻速度。

时任志愿军3兵团司令员许世友怕这场仗打不好,规劝杨勇再多准备一些时间,或者修改作战方案,改为小打。杨勇不听,争执传到志司,志司便通知许世友、杜义德等兵团指挥员来观战。

这一下杨勇的压力更大了。

这场仗的学问,和第二阶段反击作战又不一样。第二阶段总体来说是战术性的,打击具体点位,打营以下敌军,更考验军以下部队的战术能力。

现在不一样,20军团直接指挥4个军,1个军配合作战,24万人,规模十分庞大。作为兵团司令,杨勇可以不关注搞阵前潜伏、或是炮兵多轮次诱骗轰击(郑维山的拿手好戏),当然关注了可能会更好,打的会更漂亮,这是锦上添花、蜜里调油的好事。

不过大兵团作战有更重要的事,例如:

1.精准地筹划好每个军的进攻目标。

2.恰到好处地明显进攻扩张深度。

3.有力有效地处理好各军的战役配合,尤其是作战编成内还有不属于一个兵团的24军,以及被一分为三的54军。

多说一句,54军原属四野,与同出华北的60、67、68军几乎没有渊源,此战54军一个师给中路的67军指挥,一个师给西路的68军指挥,第三个师掌握在兵团部当总预备队。54军军长丁盛还因此发了牢骚,说杨勇搞华北山头,被兵团政委王平狠狠批评了一顿。

4.配属炮兵部队和一线主攻部队的配合问题。

5.战时后勤供应补充问题。

6.及时调整转换攻防。第五次战役第二、三阶段出现较大损失,就是因为兵团一级没有很好地调整节奏,进攻不力后进入防守状态较缓慢笨拙,部队失去了有效组织。

杨勇指挥作战,一改往日在国内的做法,要求兵团参谋长萧文玖制定作战决心。

所谓作战决心,涵盖了从战役准备到发起的全过程,明确所有部队的位置、攻击方向、兵力配属、指挥协同、后勤保障、通信指挥、工程作业等等动作,比作战命令要高的多。

参谋长萧文玖说他不会,杨勇脸一板说,你是参谋长,这事归你管,必须得拟。

萧文玖是老红军干部出身,文化水平不高,哪弄过这个,这事一向都由作战处长干。争了半天,政委王平出来打圆场,只好仍由作战处长王树梁来写。

有的人物传记不懂军事学,错记成让萧文玖拟制作战命令,其实作战命令是作战决心的下级文书,相对来说比较简单,参谋长就算再没文化,几行字总会写的。

为什么我们要提这个细节?

这就是大兵团作战的正规化途径之一。

解放战争时期为什么很多仗打着打着就偏离最初的决心了呢?一大原因是那时兵团或野战军层面不怎么重视作战决心的拟制,主要是下面的军事指挥员没有文化,看不懂也懒得看。军事行动只说个大概,什么时间、什么地点、打谁,而缺乏进一步精细的控制与协同。

好在国民党军水平也比较烂,大家错进错出,总体上我军还能胜出。

到朝鲜了还能这样吗?

自然不行。越是大规模作战越依赖战前准备和严细调度、精准控制,还靠指挥员简单交待、几行字的命令就管作战全程,那无异于送死。

三、暴力拉平突出部

正是战前严密细致的准备,为20兵团进攻打好了坚实基础。

1953年7月13日开打一昼夜,20兵团的三个攻击箭头,就各自完成了第一步作战目标,击溃当面韩军阵线,削平了10公里的突出部。

韩军所谓的王牌首都师、第3师和第6师都被打残,李承晚继第二阶段反击战后,又被志愿军狠狠抽了一个耳光。

中国人所熟知的奇袭白虎团、生擒韩首都师副师长林益淳、击毙机甲团团长等战例,就发生在西路68军的进攻作战之中。

这里还要提一句,杨勇仍然坚持运用了穿插战术。

此前,由于美军由守转攻非常快,我军数次穿插战术都没有起到应有效果,有时反因孤悬敌后招致重大损失,故,自第四次战役起,就很少再贸然穿插。

战前大家讨论战法,很多人吸取教训主张层层扒皮,一点点往南强推。杨勇部分接受大家意见,但仍部署了穿插动作,没有派团以上单位,只派了68军203师609团一个加强营进行战术穿插。

也没有完全照搬国内打法去断敌后路,而是从一线敌阵中穿插进去,打要害部位,进行战术袭击,结果一举成功,端掉首都师第1团(即白虎团)团部,歼灭美军第555榴弹营大部。一个排完成了正面作战一个团也起不到的作用。

这就是活学活用,非有大智慧者不能为也。

杨勇在南京军事学院没白学习。

第一阶段作战三路突击部队基本取得胜利,杨勇按志司要求,继续组织纵深突击,向金城以南扩大攻击。

但由于制空权不在我,美军空军一直持续不断地轰炸我后方交通线,炮兵弹药跟不上,只靠轻火力无力取得太大进展,杨勇见好就收,稍微打了打就停止继续南进,战前预定的两个目标,馒头吃掉了,抹平了战线,但进一步向南狠狠剜一刀没有成功。

邓华后来总结检讨说,如果提前预置好两个军的兵力,进行南下扩大纵深作战,取得的战果肯定不止于此。实际上杨勇只派了不到4个师南进。

杨勇心中最大的担心是,韩军部队迅速后撤,我军并没有整建制歼灭任何一个师,而且二线的美军已经完成集结,决不能贸然南进。

这个考虑稍显保守,但对巩固已有阵地起到很大作用。

60军180师在副军长王诚汉率领下向南突击,是各军向南打的最远的,发现美军和韩军开始反扑后,早已在180师全体官兵心中预演了无数遍的收兵方案,立即准确地转化为实际动作,180师撤收命令下达后,部队迅速、准确、沉着、有序地后退,按照先伤员后部队、先炮兵后步兵的后撤原则,有条不紊地回到自家阵地。

180师用实际行动洗涮了第五次战役的耻辱。

美军、韩军不甘心金城突出部的丢失,谈判即将达成最后协议,实际占领线就将成为谈判协定上的军事分界线,于是立即发动反扑。

但杨勇已经充分做好了防守准备,韩军打了八九天,在一连串山头下丢下数千具尸体,最终无奈撤走。

至此,金城突出部一带,从向北突出的曲线,变成一道平直的线,此后再无变化。

金城以南反击战,我军共歼敌78005人,仗打的非常激烈,俘虏仅有3395人,多是急于报仇的韩军,其余大部为毙伤者。

按志司统计,这次战役毙敌数字,仅低于第五次战役的8.2万,是我进攻性作战中排名第二的胜仗。

7月27日,停战协定签字。朝鲜全线一切战斗完全停止。

彭总却心有不甘,若是按金城以南这种打法,再打上两年,何愁不把美国佬赶出半岛!

不甘归不甘,但是杨勇打出的这一条军事直线,71年来韩军再也不敢触碰。