原创 牛奶芒果 2025年03月29日 18:40 贵州

2025年1月,一则“母亲在家长群直播暴打女儿”的视频引发舆论地震。10岁的周微因成绩不佳被老师长期留堂,母亲在多重压力下失控,用铁衣架对孩子施以长达7分钟的殴打,并将伤痕累累的影像公之于众。这场失控的暴力背后,是教育焦虑、生存压力与儿童权益的激烈碰撞。

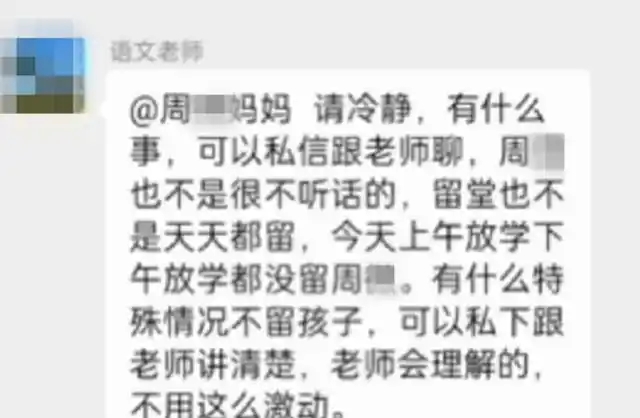

事件导火索源于周微的语文老师。因孩子成绩落后,老师频繁在家长群点名批评,并要求其每日留堂补课至傍晚六点半。这令独自照料两个孩子的母亲陷入崩溃:疲于奔命的接送打乱生活节奏,快餐替代了家庭晚餐;工作与辅导作业的双重压力令她“气得浑身疼痛”;而老师持续的“公开处刑”彻底击溃其尊严——“你不要脸吗?要把我们逼死吗?”

最终,母亲选择将矛头转向最弱者。她撕毁课本、拒绝配合教学,更以暴力宣泄对教育系统的愤怒。视频中,周微蜷缩颤抖的身影与母亲歇斯底里的咆哮形成刺眼对比——孩子成了成人世界博弈的牺牲品。

事件引发两极反应。部分网友对母亲表示理解:“底层单亲妈妈的绝望,没经历过的人无权评判。”更多人则痛斥其行为:“暴力永远不是教育的答案!孩子做错了什么?”教育专家指出,此案暴露了家校责任的错位:教师为考核指标“治病救人”,家长在生存与教育间分身乏术,最终演变成对弱者的“合谋绞杀”。

值得深思的是,母亲始终未将矛头直指老师,而是以“撕书退群”的消极抵抗与殴打孩子来转移矛盾。这映射出弱势家长的典型困境——既无力对抗教育系统的规训,又无法接纳孩子的“不完美”,最终在自我否定中走向极端。

教育学者李玫瑾与清华大学副教授刘瑜的育儿观被推上风口浪尖。李玫瑾笑谈女儿数学考15分“随了父亲基因”,刘瑜称孩子“势不可挡成为普通人”,这些言论被质疑为精英阶层的“凡尔赛”。正如网友所言:“清华教授的孩子开奶茶店是自由选择,普通人的孩子卖煎饼却是生存所迫。”

教育正在加剧社会分化:精英家庭能兜底“试错成本”,用松弛感培养“心理健康的孩子”;底层家庭则被困在“分数即命运”的焦虑中,将教育异化为一场你死我活的生存战。周微母亲的暴怒,本质上是对这种结构性不公的绝望控诉。

被嫌弃的童年:暴力阴影与终身创伤比肉体创伤更残酷的,是视频被上传家长群的公开羞辱。心理学研究显示,童年期遭受家庭暴力与情感忽视的孩子,成年后罹患抑郁、焦虑的风险增加3倍,且更容易形成讨好型人格或攻击性倾向。从“被嫌弃的松子”到高考自杀的少女李贝贝,从投海自尽的鹿道森到“胖猫”的悲剧,无数案例印证:缺爱的童年如同一颗定时炸弹,随时可能引爆整个人生。

周微的未来令人揪心——当最应保护她的人成为施暴者,当教室与家庭都成为刑场,这个10岁女孩将如何重建对世界的信任?

事件撕开了教育系统的深层矛盾:

考核至上:教师被迫为平均分“填鸭式补课”,忽略个体差异;

家校权责模糊:教师将教学责任转嫁家庭,家长沦为“编外助教”;

支持系统缺失:单亲、多孩、低收入家庭缺乏心理疏导与社会援助。

有教师坦言:“我们也不想留堂,但学校的成绩排名直接关系绩效。”这种“唯分数论”的链条中,学生、家长、教师皆沦为工具,教育的人文关怀荡然无存。

救赎之道:从“内卷”走向“治愈”破解困局需多方重构:

教育评价去功利化:用多元评价体系替代分数排名,尊重成长节奏;

家校协同而非对立:建立心理支持机制,为困境家庭提供喘息服务;

童年权益优先:明确“暴力非教育”的底线,完善儿童保护干预流程。

如德国教育学家雅斯贝尔斯所言:“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”当教育不再成为压垮生命的稻草,当每个孩子都能在包容中生长,周微们的悲剧才有望终结。

此刻,那个蜷缩在角落的小女孩,仍在等待一个答案。

学习没有不苦的,别拿教育说事,不想吃苦就别要孩子学了,自己领回去没人拦着你,成天带学校的节奏想祸祸别人家的娃吗?