(4月10日)下午,苏富比香港春季拍卖会上,沉寂百年的元代书法珍品长卷——饶介《草书韩愈柳宗元文》,以2.135亿港元惊艳落槌,2.501亿港币成交,传为中国台湾藏家拍得,成为本季拍场最受瞩目的焦点,没有之一。

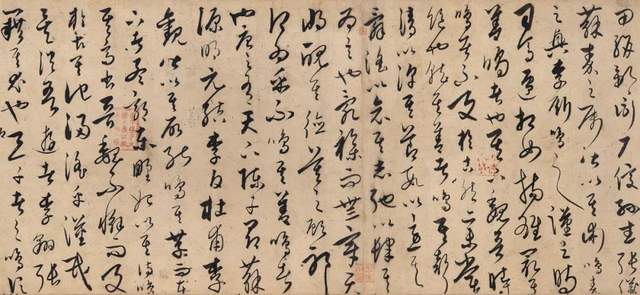

此卷书法为元末书法大家饶介所书,以草书形式书写唐代文学巨擘韩愈的《送孟东野序》与柳宗元的《梓人传》。尺幅浩大,气势磅礴,堪称其传世作品中最长、最具代表性之作。

全卷笔意奔放、行气贯通,充分展现出饶介融合「二王」、张旭、怀素等书法传统的艺术成就,亦为元代草书发展提供了极具价值的实物范本。

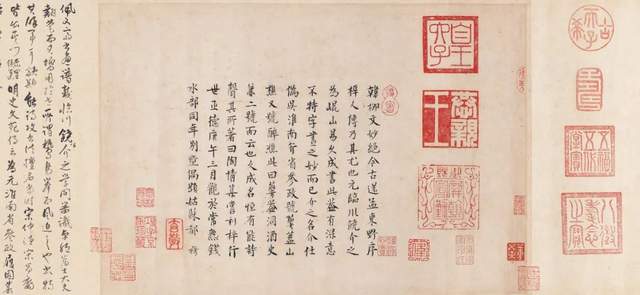

更具意义的是,此卷曾著录于《石渠宝笈续编》,为乾隆皇帝所钟爱,御题引首「神传醇洁」,并被收入《三希堂法帖》第二十四册,为《三希堂》原作墨迹本之一,其重要性不言而喻。

书法所用纸张为宋代昆山景德寺印制的罕见藏经纸,印有“弟子张子元捨大藏经纸五千幅缘”及“景德大藏”印记,非《石渠宝笈》所称的金粟笺,更添研究与收藏价值。

饶介 草书韩愈柳宗元文

藏经纸本 手卷

估价:10,000,000 – 20,000,000 港币

成交价:2.501亿港币

据考,饶介(?-1367),字介之,号芥叟,江西临川人,元末明初重要文人、书法家。他一生仕宦坎坷,最终殉于金陵,然其书艺影响深远,为“吴门书派”的奠基人之一。其草书承康里巎巎之法,兼容并蓄,风骨自立,在中国书法史上独树一帜。

《草书韩愈柳宗元文》递藏有绪,初藏于明代收藏大家项元汴,后传董光裕、陈定、安岐,清代入内府,为乾隆所藏。

咸丰至光绪年间或归于恭亲王奕訢,辛亥革命后,其后人溥伟将王府藏品陆续变卖,此卷辗转由日本山中商会购得,最终归入日本佛教界名人石川舜台之藏,石川氏更于卷后亲笔题跋,详录其出处与评价。此后百年,此卷鲜为人见,学界藏界皆只能通过《三希堂法帖》的刻本遥想其风采。

乾隆书引首

本卷分为三部分,首先是乾隆皇帝题写的四字引首:「神传醇洁」,行笔敦厚稳健,钤「乾隆宸翰」一印,书用藏经纸。引首与饶介书法交接处,钤有「淳化轩、乾隆宸翰、信天主人」,可知入清宫后庋藏在圆明园的淳化轩。

第二部分就是本卷的主体,草书韩愈《送孟东野序》和柳宗元《梓人传》。两篇文章前后排列,先书标题,继而以流畅地行笔书写内文。《送孟东野序》是唐代文学家韩愈为孟郊去江南就任溧阳县尉而作,主要针对孟郊「善鸣」而终生困顿的遭遇进行论述,表达出当时的社会和统治者不重视人才的斥责。《梓人传》是唐代文学家柳宗元的一篇散文,此文借亲见的 「梓人」的传奇事迹为喻,通过「梓人之道」阐述治国的大道。饶介书此二文或有自身境遇的感怀,寄情于笔端。落款纪年为「辛丑」,即至正二十一年(1361),在饶介任淮南行省,参知政事之后避乱姑苏之时。

全卷用藏经纸拼接,每张中心位置钤有「弟子张子元舍大藏经纸五千幅缘」及「景德大藏」二印。尽管《石渠宝笈续编》称之「金粟笺本」,但并非金粟山藏经纸,而应是宋代昆山景德寺所印《大藏经》的经纸。书画用的藏经纸中,以金粟山藏经纸和法喜寺藏经纸较为常见,而景德寺藏经纸罕有。印文中 「弟子张子元」的印记应是是发心信徒的印签。景德寺位于昆山县西南,晋咸和二年(327)所建,旧名「宝马寺」,景德二年(1005)改称「景德寺」。

本卷的第三部分是题跋,现有都穆的一则题跋,以及石川舜台的题跋,原有的姜绍书题跋散佚。都穆的题跋对卷后落款「九月七日九成自昆山载酒来问字,且欲书诸作者所作」之语中的「九成」其人进行了说明。都穆认为「九成」即易恒:「久成名恒有,能诗声,其所著曰《陶情集》,尝刻梓行世。」《苏州府志》有载:「易恒,字久成,昆山人。曾祖莲峰先生,宋进士,素有风格,恒蹈其矩范。洪武中,应荐至京,以老辞归,家贫不给,处之泰然。辟地数百弓,引泉艺花竹, 名曰泗园,日啸咏其中,自号泗园叟。所著有《陶情集》。」

然而,根据《石渠宝笈续编》著录的姜绍书题跋所述,「九成」则是陶宗仪:「饶介之书入山阴堂,无有纯绵里藏针之致。此卷以大令法草韩柳文,醉墨淋漓,凤翥鸾翔,似奇反正,盖为陶九成染翰。九成名宗仪,号南村,天台人,最称博雅。元末避兵吴中,其所著《辍耕录》颇及张士诚事,正与介之同时。都元敬以为易久成,恐误。」 饶介所写是「九成」,而非「久成」,这是姜绍书认为都穆考证有误,不是易恒而是陶宗仪的原因。

乾隆时期此卷入藏清内府,入编《石渠宝笈续编》,刻入《三希堂法帖》第二十四册。可能在咸丰至光绪期间,恭亲王奕欣获得此卷,之后一直藏于恭王府。辛亥革命之后,承袭恭亲王爵位的溥伟为复辟清廷筹措资金,将恭王府的财产陆续售出,多数藏品经日本山中定次郎的山中商会售往日本和欧美,此卷就是在这一时期被日本石川舜台收藏。石川氏在卷后写有题跋,记述著录并品评此卷。

石渠宝笈录本幅书影(节选)

一百多年来,此卷一直藏在日本,海内外无论学界还是藏界都对此卷所知甚少,仅仅通过《三希堂法帖》中的刻本了解其面貌。

本次拍卖是该卷近代首次公开现身,甫一亮相即引发学术界与收藏界的高度关注。其罕见的历史价值、艺术魅力与完整的递藏体系,使之在竞拍中受到激烈追捧,最终以2.135亿港元高价落槌,再度印证《石渠宝笈》名迹在市场上的不衰魅力。

此卷的重现,不仅填补了元代书法实物研究的重要空白,也为今人提供了重新认识饶介艺术风貌的珍贵契机,更是一次关于中国古代书画流传、断代与重归的文化回响。