福州三条簪火出圈!

1月3日 新华社主管主办的媒体 《新华每日电讯》 整版关注!

一起来看原文

↓↓

闽都唤醒三条簪

新华每日电讯记者 李昊泽

说起刀与发簪,似乎风马牛不相及。可福州却有一种叫“三条簪”的打扮,偏偏要以刀作簪,近来颇受姑娘们青睐。

即使选一个游人稀少的雨天,在三坊七巷某条悠长的巷弄中,也不难寻到一个撑着油纸伞的女孩子正在拍照,黑发盘成髻,髻上三把刀刃般的银簪,淡淡映着桐油纸伞面泛黄的光;或是在某座古厝里遇见几位姑娘,身着汉服、旗袍,各自头上簪着质地不同的“三把刀”,结伴走过滴雨的游廊。

“三条簪”快闪表演让游客感受非遗魅力。林双伟 摄

近一年来,各大网络社交平台、新闻客户端上关于三条簪的文章、短视频猛增,抖音上相关视频的播放量超过3.5亿次,引得不少外地游客专程“打飞的”到福州一探究竟。 福州三条簪究竟有何独特的魅力? 三簪之梦不知所起 上世纪初,少女冰心回故乡福州省亲,在经闽江进城的途中,曾自轿中向外一瞥,见到了这样一幕:“……满街上来来往往的尽是些健美的农妇!她们皮肤白皙,乌黑的头发上插着左右三条刀刃般雪亮的银簪子,穿着青色的衣裤,赤着脚……”

游客头插“三条簪”,尽情地在打卡点留影。林双伟/摄

在之后的几十年中,冰心游历甚广,看过许多国家女性的妆扮,却仍在《故乡的风采》一文中将少时所见的这幕记录下来,并称赞如此打扮下福州女子透出的俊俏、勇健是“天下之最”。 三条银簪扁平如刀剑,上刻花纹,用时在头上挽一髻,主簪刀刃向下,左右副簪交叉,刀刃向外……这便是令冰心念念不忘的福州女性传统头饰——三条簪(又称“三把刀”)。

这样独特的打扮

到底从何而来?

相关地方志及文献中并无专门记载

以至三条簪的“身世”扑朔迷离

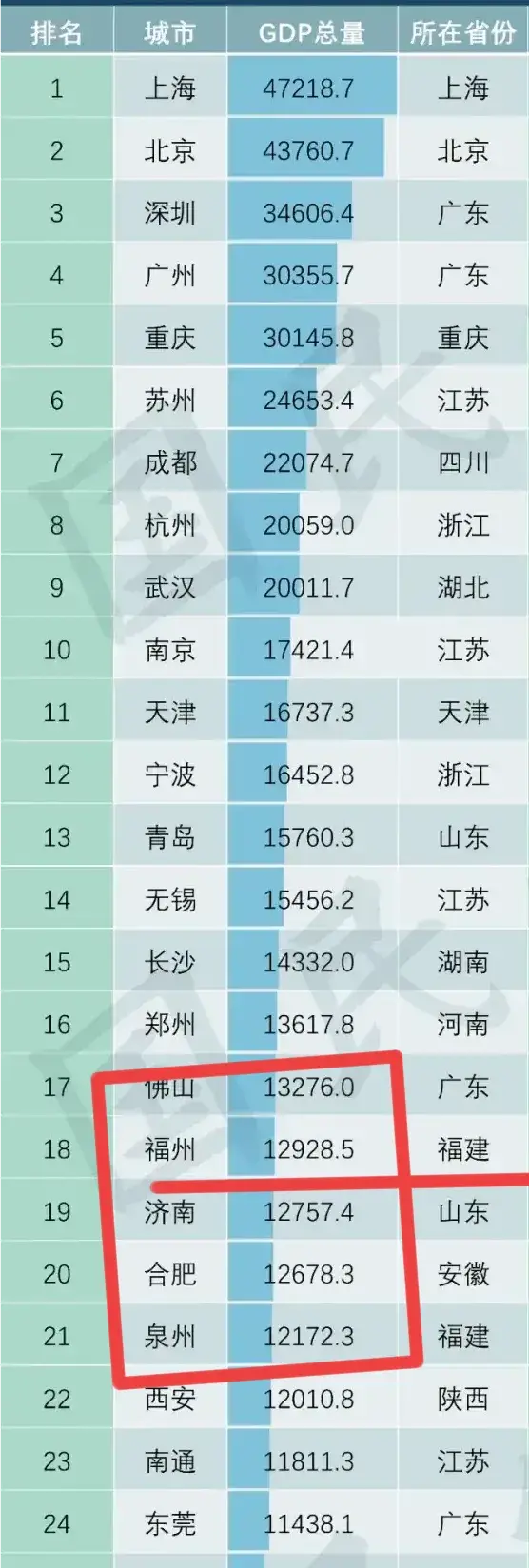

“惠帝元康中,妇人之饰有五兵佩,又以金银玳瑁之属,为斧、钺、戈、戟当簪。”《晋书·五行志》中,记录了晋时妇女一种以兵器作簪的“五兵佩”习俗。 已故福州文史专家郑丽生由此考证,三条簪的渊源可以追溯至1700多年前的西晋时期,在“晋永嘉之乱,八姓入闽”时,“五兵佩”也随着中原士族向南迁徙来到福建地区,又逐渐由斧、钺、戈、戟演化为刀、剑形制,最后在福州得以保留,成为晋人旧俗在全国绝无仅有的遗存。 关于三条簪由来的另一种说法更广为流传。在距今400多年的明朝嘉靖年间,倭寇作乱,滨海的福州地区不时遭到袭扰,妇女们便以长发作鞘,簪刀而行,以便遇到贼寇随时抽刀刺敌抵抗,为三条簪添上“保家卫国”的传奇色彩。 随着时代变迁,妇女们头上的三把利刃转而成为更纯粹的装饰物,保留下刀剑的形状,由铁制改为银制或铜制,更偏远贫穷地区的妇女也用做成刀型的木、竹作簪。 百年前,福州女子的陪嫁除了藤漆皮枕、髹漆全牛皮箱、桶石(便桶)、镜箱、花灯“五件套”外,还会请巧匠打造三条簪。娘家为将出阁的女儿准备一套三条簪,如同为新生儿打造长命锁一样寻常,彼时三条簪在整个福州地区的流行由此可窥见一斑。 上个世纪初的某个清晨,民国新派人士张遵旭走过福州城门,望见如此一番场景:“……由城门远望‘三把刀’灿灿之首饰,恰如罗马时代之军队行列……” 一直到民国时期,福州城郊劳动妇女依旧是三条簪这种妆扮的主体。不难想象,当时福州城中街巷、城外渡口,以及妇女们每日清晨用扁担挑着米菜交易、购买日用品的日常场景中,都不乏三条簪的“刀光剑影”。 但张遵旭可能不曾料到,这样满城簪刀的梦幻景象,不久便遭“幻灭”。 1930年,三条簪被国民政府福建省代主席方声涛以“蛮俗”“有伤风化”等理由严令禁止,警察们把守住城门,凡是有妇女簪三条簪进城,会被当街扒下头簪,扭曲丢弃。福州及周边城镇的妇女,在这般严令下,最终无奈妥协。 1936年,福建《民政概要》记载:“省会附郭,旧日多插银簪三条,如刺刀,名曰三簪;现经劝导,不复再插。” 彼时福州尚无高楼,满城古厝,但马鞍墙下却再没了三条簪的影子,冰心眼中的“天下之最”就此沉寂。 “福州的三条簪在哪里?” 时间来到2023年,闽南泉州的“簪花围”火了。 簪上花,换上汉服寻访古街古巷,成为火遍全国的文旅体验项目。福州街头簪花游玩拍照的靓影频现,妆造体验商家们也纷纷在社交平台宣传起相关服务。

上下杭打卡点,头簪“三把刀”的女孩们在拍写真 张旭阳/摄

“三条簪是一个联结古人与今人的情感共鸣点,找准它在当代的表达方式,能同时为传统文化保护传承、文旅经济发展开辟新路。”在福州市文化和旅游局副局长朱寿良看来,为三条簪创新开发更多适应当下的应用场景,使其在人们身边客观可感,方才是对这项非遗技艺最好的保护与活化利用。 三条簪从一个个历史场景中走来,很快找到了丰富的展现方式。 在文旅部门的助推下,三条簪的形象登上舞台、戏台,也走向街头。中国船政文化城《最忆船政》多维体验剧中,女演员们头簪三条簪演绎晚清船政人发展先进技术自强求富的故事,坚韧、求知、进步的巾帼形象更加具象;创新编排的沉浸式闽剧里,生活场景中的三条簪在观众身边还原,三条簪的形象、故事更加触手可及;各个历史文化街区里,三条簪主题快闪活动不时进行,演员们抽簪作刀而舞,飒爽英姿引起人群阵阵惊叹…… 无论是作为晋时妇女头饰的历史遗存,还是作为明朝时卫国抗倭的演化,三条簪已经成为包含着女性刚柔并济、独立勤劳、心怀家国等精神品质的一种符号,与福州的城市气质融为一体。在古今故事演绎中加入三条簪形象,并不浓墨重彩,却在人们品味福州这座城市时,为它的自画像补上精彩一笔。 本为姑娘们梳妆日用之物,三条簪的“家常”气质与生俱来,以极高的包容度迅速融入现代生活的各个角落。 幸会文化空间位于朱紫坊中一栋古色古香的临河小楼,是不少姑娘与闺蜜约会常去的地方。近来,有不少客人成了三条簪爱好者,楼中聚会、喝茶的姑娘们髻上常见各式三条簪。 “我们也提供三条簪妆造拍摄的服务,很多客人都亲身体验过,出了不少好看的照片。”幸会文化空间主理人胡蕾说,三条簪的造型、内涵圈粉不少,一些客人有了烦恼:三条簪日常里该怎么搭?“拍照的妆造基本是三把金属刀簪搭配汉服,在平时就显得有点太‘隆重’了。” 现代生活场景中,传统金属簪颇显厚重。“得从材质、色泽、花纹等方面进行创新,才能让三条簪更好兼容现代服饰。”胡蕾尝试着用牛角梳制作技艺、大漆工艺创新做出的三条簪,为不同生活场景的应用提供了更多选择。 凭着独特的质地和精美的花纹,新制的三条簪成了许多游客追捧收集的文创产品。“每次有新簪制成,都是店里最热闹的时候,很快就被挑光了。”胡蕾说。 漆艺工作者方晓辉的工作室里,摆放着琳琅满目的大漆工艺品。屋子正中的工作台上,数十支大漆工艺制作的三条簪刚刚完成阴干,在流水下轻轻打磨去表层的漆壳,簪身逐渐透出银箔薄料、彩绘、晕金梦幻般的光泽。 “三条簪的刃身是不小的‘画卷’,漆艺的百余种技法都能施展其上。”方晓辉说,无论是牛角三条簪背后的福州角梳制作技艺,还是大漆三条簪背后的福州脱胎漆器髹饰技艺,都是非遗老技艺两相结合碰撞出的火花,随着三条簪逐渐回归日常生活,这些老技艺深邃、变幻无穷的魅力也将被更多人看见。 妆造体验、文艺演出、文创开发……不长的时间里,三条簪聚起的一条文化产业链已具雏形。但在朱寿良眼中,三条簪妆容之下,还埋藏着更深的文化内涵和故事,正待挖掘和呈现。 利兵为簪,长发作鞘,三把银刀一把为国,一把为家,一把为己……透过三条簪刚毅与柔美并存的妆容,看得到一群福州姑娘的传奇。 晚清时期,王眉寿躬身办学,1906年起在如今三坊七巷光禄坊创办“女子师范传习所”“女子职业学堂”,又推动二校合并成立“女子师范学堂”,亲任监督。她既周旋办学杂务,又倾心授课,汇聚各方资源,凿开女子求知的门缝。 20世纪三四十年代,林徽因在硝烟烽火中走过15个省份,考察近3000处古建筑,在极度艰苦的环境中一面照料一双儿女,一面应对繁重的学术工作,抱病与丈夫梁思成一同完成我国建筑学奠基之作《中国建筑史》。 一生近百年岁月中,冰心以笔为舟,文学上,《两个家庭》《斯人独憔悴》等开“问题小说”之山,《繁星》《春水》等创“小诗”先河,又投身翻译引介佳作,亦热衷社会公益,为中外文化交流、妇女儿童事业倾献力量…… 面对国家民族、事业、家庭,福州的女儿们无不展现出钢刀般坚定的担当和勇敢。“以三条簪为载体,我们或许能更好地讲述福州城与人的故事,更清晰地描述女性美丽的妆容与内在的魅力。”朱寿良说。来源:《新华每日电讯》

品质生活,从每个好物开始