建安二十四年(219年),关羽在麦城轰然倒下,荆州易主的消息传至成都时,刘备手中的茶盏应声碎裂。这座被《隆中对》视为"命门"的战略要地,为何会以如此惨烈的方式失守?究竟是关羽刚愎自用酿成大祸,还是刘备集团早已埋下败因?拨开历史迷雾,我们会发现这场震动三国的变故,实则是战略体系崩溃的必然。

一、宿命般的任命:非关公不可?

一、宿命般的任命:非关公不可?当刘备跨过蜀道入主益州时,荆州的守将人选已无悬念。这位常年追随左右的"美髯公",既是桃园结义的生死兄弟,也是水淹七军的当世名将。在刘备眼中,再没有人比关羽更适合镇守这片连接巴蜀与中原的战略要冲。荆州士族盘根错节,北有曹操虎视眈眈,东有孙权暗藏锋芒,唯有关羽的威名能震慑四方。

但历史的吊诡正在于此。建安二十年(215年)的"湘水划界"已为悲剧埋下伏笔,当刘备被迫将长沙、桂阳二郡割让东吴时,荆州防务就像被撕裂的锦袍——看似完整,实则处处破绽。关羽在江陵城头眺望长江,既要防备合肥方向的曹军,又要警惕陆口的东吴守军,更需时刻提防境内士族的异动。这种多方制衡的困境,远非"万人敌"的武勇可以化解。

更为致命的是,刘备集团始终未能在荆州建立真正的统治根基。诸葛亮在《隆中对》中构想的"跨有荆益",本质上是在地缘夹缝中走钢丝。当关羽发动襄樊战役时,这支孤军不仅要对抗曹仁的坚城,还要分兵防备江东,甚至连军粮供应都依赖糜芳镇守的江陵——这个看似周全的安排,最终却成了压垮骆驼的最后一根稻草。

二、雪崩前的裂缝:联盟破裂的必然

二、雪崩前的裂缝:联盟破裂的必然建安二十四年秋,孙权派往江陵的提亲使者被关羽"虎女焉嫁犬子"的羞辱赶出城门,这场外交闹剧常被视作孙刘联盟破裂的直接导火索。但若深究本质,两家的裂痕早在赤壁战后便已显现:周瑜曾计划西取益州,被刘备以"同宗之地不可伐"阻拦;鲁肃苦心经营的"借荆州",最终沦为政治话术。当刘备取得汉中、自称汉中王时,孙权感受到的不仅是战略挤压,更是尊严的践踏。

关羽或许至死都不明白,为何昔日共同抗曹的盟友会突然倒戈。但站在建业城头的孙权看得清楚:夺取荆州不仅能获得长江天险,更能将势力范围向中原推进。当吕蒙白衣渡江、陆逊书信示弱时,关羽正在樊城水淹七军,逼得曹操几欲迁都。这种戏剧性的反差,恰恰印证了《孙子兵法》中最残酷的真理——"胜可知而不可为"。

更值得玩味的是刘备集团的反应。当关羽在前线苦战数月时,成都方面既未派出援军,也未协调东线攻势。诸葛亮在《出师表》中痛心疾首的"天下有变",此刻却成了最大的讽刺——不是天下有变,而是自家阵营的战略协同已然失效。这种各自为战的局面,暴露出刘备集团在跨区域作战指挥上的致命缺陷。

三、历史迷局中的必然选择

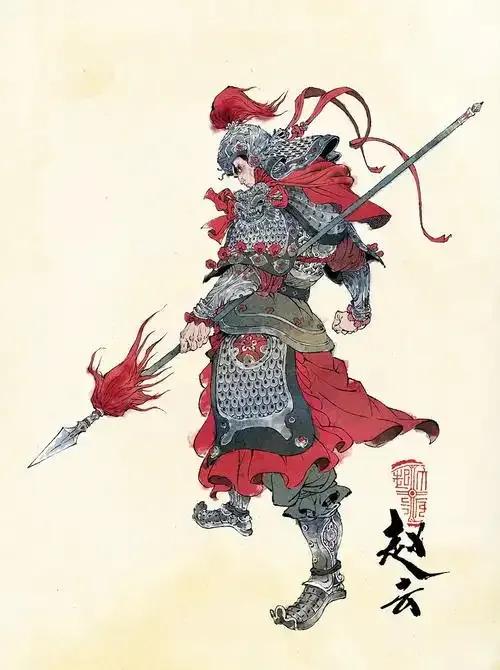

三、历史迷局中的必然选择后世常为刘备扼腕:若换赵云守荆州,是否会有不同结局?但回到建安二十四年的时空坐标,这个假设根本不成立。赵云虽沉稳忠勇,却缺乏震慑一方的威望;张飞刚烈更甚关羽,徐州失守的前车之鉴历历在目;即便是"卧龙"诸葛亮,彼时也需坐镇成都总理国政。

这揭示出刘备集团更深层的困境:核心人才断层。五虎上将平均年龄超过五十岁,中生代将领尚未成长,新生代士族尚未归心。当法正、庞统等谋士接连凋零,整个集团的决策愈发依赖少数核心人物。这种结构性危机在荆州表现得尤为明显:糜芳、傅士仁的叛变不仅是个人品性问题,更是政权根基不稳的缩影。

站在上帝视角的我们或许会苛责关羽的傲慢,但若细究襄樊战役的决策逻辑,就会发现这几乎是必然选择。汉中大捷后,刘备集团正处于鼎盛时期,北伐襄樊既可呼应汉中战场,又能牵制曹操主力。只是所有人都低估了东吴的决心,也高估了联盟的韧性——当孙权接过曹操"许割江南"的密约时,三国鼎立的游戏规则已悄然改变。

结语:系统性崩溃的警钟

结语:系统性崩溃的警钟荆州之失常被简化为"关羽大意失荆州"的道德寓言,但当我们拆解其中的权力网络、战略困局与人性弱点,看到的是一幅更为残酷的历史图景:没有完美的选择,只有必然的代价。刘备任命关羽时的无奈,诸葛亮难以调和的战略矛盾,孙权突破道德底线的算计,共同构成了这出时代悲剧。

今日重读这段历史,最震撼的或许不是战场上的刀光剑影,而是系统崩溃前的微妙征兆:当糜芳克扣军粮却未被追责时,当诸葛亮《隆中对》的战略时限被随意打破时,当"联吴抗曹"沦为空洞口号时,大厦将倾的结局已然注定。这或许正是历史给予后人最深刻的启示:任何伟大战略的成败,最终都取决于体系能否消化人性的弱点。荆州城头的烽烟散尽千年后,我们是否还在重复着相似的错误?