“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。”这是毛泽东1949年4月写的诗,充满豪情,很有气势。1949年4月23日,百万雄师势如破竹,占领了南京国民政府大楼,国民政府的统治就此彻底结束。

解放战争全面胜利后,毛泽东同志作为主要代表的中国共产党人就开始筹备新中国的建立了。1949年9月,第一届中国人民政治协商会议全体会议在北京举行,国内外各界人士都赶来参加。不过,在会议进行到选举国家主席这个环节的时候,出了个小状况。

当时,参加会议的代表们都觉得毛泽东当选国家主席那是大家都盼望的事儿,可投票的时候却发现少了一票。所有人都特别吃惊,还觉得很遗憾。那到底是谁没投这一票呢?

【政治协商会议选举主席】

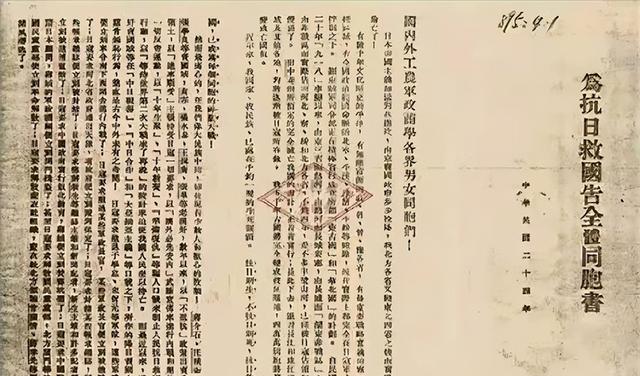

新中国快成立的时候,中共中央呼吁召开政治协商会议,这马上就得到了社会各界人士的踊跃回应。1949年6月15日,新政协筹备会在北平中南海勤政殿正式组建起来,还开了第一次会议。

23个单位的134名代表参加了会议,这些代表来自中国共产党、各民主党派、无党派人士以及各人民团体等。

毛泽东在大家期待的眼神里慢慢走进了会场,刚一进门,就马上得到与会者的热烈掌声。

毛泽东在会上讲话,那话讲得特别有力量:“中国一定得独立,一定得解放。中国的事儿,得让中国人民自己拿主意,自己去办,绝不让任何帝国主义国家再干涉一星半点。”

新政协筹备会开了五天。会上,大家一致通过了《新政协筹备会组织条例》,还选出21个人组成常务委员会,全方位地开展新中国的筹建工作。

三个多月来,各个筹备小组紧锣密鼓、细致周到地积极准备,圆满完成了起草共同纲领、拟定国旗、国徽、国歌等各项工作。

1949年9月21日,在北京中南海的怀仁堂里头,中国人民政治协商会议第一届全体会议盛大开幕了。会议一开始,场馆里就奏响了中国人民解放军进行曲,同时场外鸣放54响礼炮,全体代表都站起身来鼓掌,那掌声一直响了好久都不停。

这是个值得纪念的庄重时刻,这意味着:占人类总数四分之一的中国人从此站起来了!

社会学家费孝通作为代表参加政协会议,他一进会场,就看到有穿制服的、穿工装的、穿旗袍的等不同身份的代表坐在同一个会场里,他说:“政协会议一召开,让我感觉耳目一新。”

参加会议的代表们都敞开了说,把自己的想法看法都讲出来,针对建设新中国的大政方针提出建议。经过好几天的讨论,会议通过了《中华民族政治协商会议组织法》、《中华人民共和国中央人民政府组织法》,还通过了有关中华人民共和国国都、纪年、国歌和国旗等的决议案。

1949年9月30日,会议到了最后一天,马上就要选出中央人民政府委员会以及主席、副主席了。这是最让人激动不已的时刻,在参会的所有代表看来,国家主席这个最高的荣誉肯定是毛泽东的。

【投票现场发现少了一票】

新政协筹备会秘书处讨论后决定,投票用无记名方式。工作人员依据代表人数专门做了一人一张的选票。为了投票公开、公正,秘书处从参与投票的代表里选了几个人当监票人,让他们监督投票和计票过程,保证不出问题。

选举一开始,工作人员就把印着候选人名单的选票逐个发给大家,所有人都慎重考虑后,庄重地投出了自己珍贵的一票。

投票结束后,会议有个短暂的休息,所有代表都兴奋地等着投票结果。几个工作人员拿着装选票的小箱子,匆匆到隔壁小会议室去开票了。

第一次清点完投票之后,大伙发现毛泽东就得了575票。参加投票的代表总共是576人,这就意味着有一个人没投毛泽东的票。

工作人员特别吃惊,本来大伙都觉得毛泽东肯定会全票通过的。不过马上就有人想到,可能是在清点的时候出了岔子,票数给数错了。于是工作人员又重新统计选票,来来回回清点了好几回,结果发现毛泽东的选票真的就少了一张。

是不是毛泽东谦虚才没给自己投票呢?其实不是,毛泽东也把票投给了自己。有人猜,可能是有个代表一不小心,忘了把票投进箱子里,所以毛泽东应该是全票通过的。

可是这也不合理啊,选举国家主席这么大的事呢,就算有人忘了投票,那投票结束后也得把票送过来啊。大家都觉着这事儿太重要了,还是得汇报给周恩来,并且提出了两个建议,一个是重新投票,另一个是不公布投票的票数。

周恩来听了之后,想了又想,可不敢自己就拿主意,于是就向毛泽东请示这件事该咋处理。

毛泽东晓得自己就差一票就能全票当选,只是轻轻一笑,说:“代表们有选毛泽东的权利,也有不选毛泽东的权利,差一票就差一票呗,得尊重事实。”

伟大的哲学家柏拉图说过:“要是只让一种声音存在,那这个唯一存在的声音,差不多就是谎言。”这话说得没错。

毛泽东的话让工作人员摆脱了窘境,同时也展现出他那“海纳百川,有容乃大”般宽广的胸怀。众人听了毛泽东的话后才安下心来,上台宣布了这条激动人心的消息:毛泽东当选为中央人民政府主席。台下的代表们都纷纷起立鼓掌庆贺,掌声和欢呼声持续了好几分钟。

接着,副主席也有了六位人选,分别是朱德、刘少奇、李济深、宋庆龄、高岗和张澜。

这个小意外没妨碍会议圆满成功,可不少人心里的高兴劲儿还是被“少一票”的遗憾给弄没了。投票是不记名的,大家好奇心再强,最后也没查出来这人是谁。

【数年之后终于真相大白】

这个谜团过了好几年才被解开。有一回在宴会上,两个人也不知道为啥就争执起来了,其中一个人不小心说出自己就是当初没给毛泽东投票的那个人。

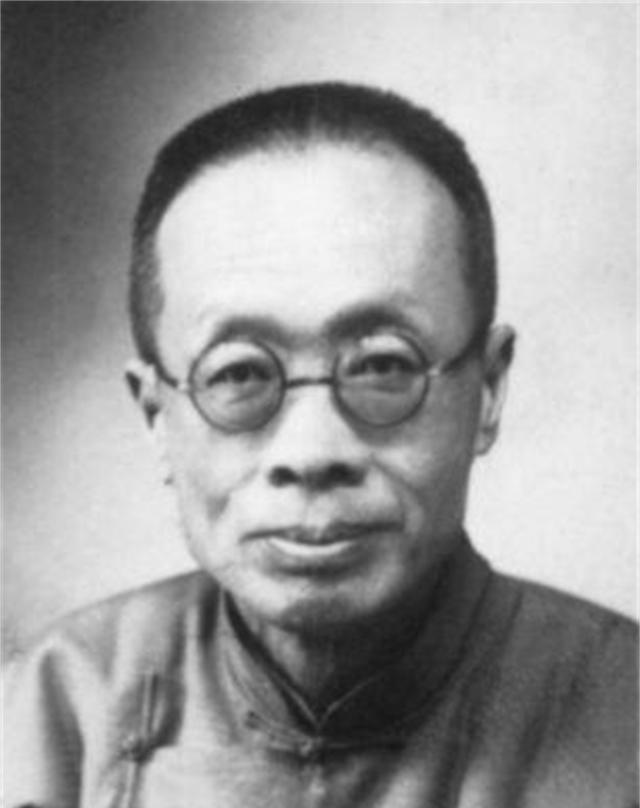

他话刚说出口,所有人就都看向他了。嘿,这人原来就是张东荪。大家知道这消息的时候特别惊讶,可一看是张东荪,又好像有点明白了。

说到张东荪,大家对他的看法各不相同。不少人都会想到他晚年写的一句诗:“书生谋国直堪笑,总为初心误鲁阳。”实际上,张东荪这不只是在自我解嘲,也是在给自己辩解呢。

1886年12月9日,张东荪在晚清时候的浙江杭州一个县官家里出生了。他十八岁那年,偶然间读了佛教的《楞严经》,就对哲学有了很大的兴趣。1905年,为了能在哲学上深入学习,张东荪去日本留学了,在东京帝国大学的哲学系读书。

1911年,张东荪从国外学成归来。他满怀着一腔抱负,踊跃地参与到政治活动当中。武昌起义一爆发,张东荪马上就到了南京,加入了孙中山领导的中华民国临时政府,在内务府当了三个月的秘书。

张东荪不喜欢从政,也不擅长这个。他觉得应该办报写文章来评议政治,这样能启发大家的政治觉悟。所以呢,他办了《正谊》、《中华杂志》这些刊物,还在《庸言》、《甲寅》等杂志上发了好多政论,把自己的政治观点说出来,在当时是很活跃的政论家。

在研究的时候,张东荪的想法有了转变,他开始学习、研究马克思主义,还部分接受了唯物史观。

1944年9月抗战胜利后,张东荪以国家社会党领袖的身份,代表民盟参加了政治协商会议。政协决议是国共两党都作出较大让步后签订的,这使得张东荪和那时的许多人觉得,中国有望走一条既不同于欧美资本主义,又不同于苏联社会主义的“第三条道路”。

1948年末,人民解放战争都快胜利了。那时候守在北平的是国民党的傅作义将军,解放军想跟傅作义谈判,和平解放北平。可是呢,两边在提出的条件上达不成一致,谈判就僵住了。

在左右为难的时候,中共觉得可以找一位有威望的民主人士来帮忙谈判,好起到调解、斡旋的作用。他们第一个想到的就是张东荪。

紧要关头,张东荪站了出来,打破了当时的僵局。他跟傅作义见面的时候,帮傅作义下了和平解放北平的决心。这么一来,谈判有了实质性的进展,北平也免遭战火破坏。

北平谈判结束后,毛主席在颐和园的一次会议上,高度肯定了张东荪对北平谈判成功所起的作用,还说:“这是张先生的功劳!”

【为何没有给毛主席投票】

那张东荪为啥没投票呢?这就得从他一直坚持的“中庸思想”讲起了。张东荪是咱们国家比较早接触到社会主义进步思想的人,所以也是中国共产党积极去争取的对象。

但他心里所信仰的社会主义是基尔特社会主义,这种思想存在很多毛病,就像觉得无产阶级是在说空话一样。

所以呢,张东荪一知道中国共产党的核心思想是马克思主义,就觉得无产阶级的社会主义全是瞎扯,认为要救中国就只能发展实力。

李达有句话用来形容张东荪特别合适,就是“他没什么特别坚定的想法,只是长时间接触各种思想的时候,把这些思想掺和到自己的观点里去了。”

1949年1月,张东荪跑到西柏坡去见毛泽东。他跟毛主席说出了自己的看法,中国得和美国多打交道,不能跟苏联靠得太近。

那时候,美苏冷战对全球都有影响。毛泽东觉得,要是想跟欧美帝国主义对抗,就得和苏联建立外交关系,加入“社会主义阵营”,还提出了“另起炉灶”“一边倒”的外交方针。

毛主席对张东荪的“中间路线”主张以及反对外交“一边倒”的观点进行了严厉批判,毛主席称,像张东荪这样的知识分子存在着很严重的“亲美”、“恐苏”思想,还劝他赶紧放弃这种想法。

跟毛主席见面,张东荪没达成自己的目的,之后好长一段时间他都很消沉。不过,他一直没改变自己的想法,而且这想法在他心里还越来越强烈了。

1949年9月30日,张东荪在国家主席的选举中没有给毛主席投票。从客观上来讲,张东荪并不是反对毛主席当选主席,他只是坚持自己的“中庸思想”和“中间路线”,也是他一时的“书生意气”。

毛主席晓得没给他投票的人是张东荪,可并不在意,也没责怪他。但张东荪还是没认识到问题,仍然坚持自己的想法,固执己见,结果后来就犯了大错。

张东荪私下里向美国表达“好意”,盼着美国别来攻打中国。他的初衷是好的,新中国刚起步,经不住再打仗了,但是他这么做太幼稚了,以为光表达“好意”,敌人就会放过自己。

果然,美国特工王志奇瞅准了张东荪性格上的弱点,假扮成友善的人有意去接近张东荪。

张东荪特别相信王志奇。王志奇说要打通中美关系就得拿自己的情报来交换,张东荪就听了他的话,给了一份政协名单,还把可能跟自己合作的人的名字给勾画出来了。

但这还不是最要命的,更严重的是,敌人借着张东荪的电台,搞到了宋时轮第九兵团出兵朝鲜的详细计划,还传给了美方。毛主席知道这事儿以后,马上就下令,要加强隐蔽,强化防控,夜里行动。

计划暴露以后,王志奇把张东荪的名字供了出来。张东荪一口咬定自己不是美国特务,可他就因为那“无意的行为”把国家机密泄露给了敌人,转眼间,张东荪就成了人人唾弃的叛国者。

1952年10月的时候,民盟把张东荪给开除了,还打算以叛国罪把他抓起来审呢。就在这要紧的关头,多亏了毛主席,毛主席想到他以前有过贡献,就不追究他以前的过错了,救了他一命,让“按人民内部矛盾处理,养起来”。

张东荪到了晚年的时候,依旧在北大哲学系当教授呢,不过他每天就在家里种种花、写写诗来消磨时光。

他在一份检讨里承认,中庸主义在自己身上扎根很深,“养成了一种习性,老觉得清高是最好的,自命不凡,还特别爱名誉……”1973年6月,张东荪失去了所有政治权利后走完了一生,终年87岁。

【结语】

张东荪是个纯粹的学者,可算不上合格的政治家。在涉足政治时,满是书呆子气的他没什么成绩。在选举国家领导人的会议上,张东荪没给毛主席投票,这纯粹是他性格太执拗,甚至有点迂腐。

在毛主席心里,让民族独立,让国家强盛,这才是远大的理想,谁没给自己投票,那根本就不是个事儿。

毛主席处理这件事的时候,胸怀宽广得像海洋一样。他就讲究实事求是,尊重大家自由表达的权利。就因为毛主席这么包容大度,才赢得了广大人民的尊重和爱戴。

施立松、张东荪,《名人传记》2020年第4期,34 - 37页。

[2]齐玉东写了一篇叫《张东荪:书生问政的风雨历程》的文章,发表在2012年第3期的《文史春秋》杂志上,页码是36 - 39页。

武志文写了一篇名为《张东荪与“张东荪叛国案”》的文章,登在2013年第4期的《文史精华》杂志上,页码是24 - 31页。