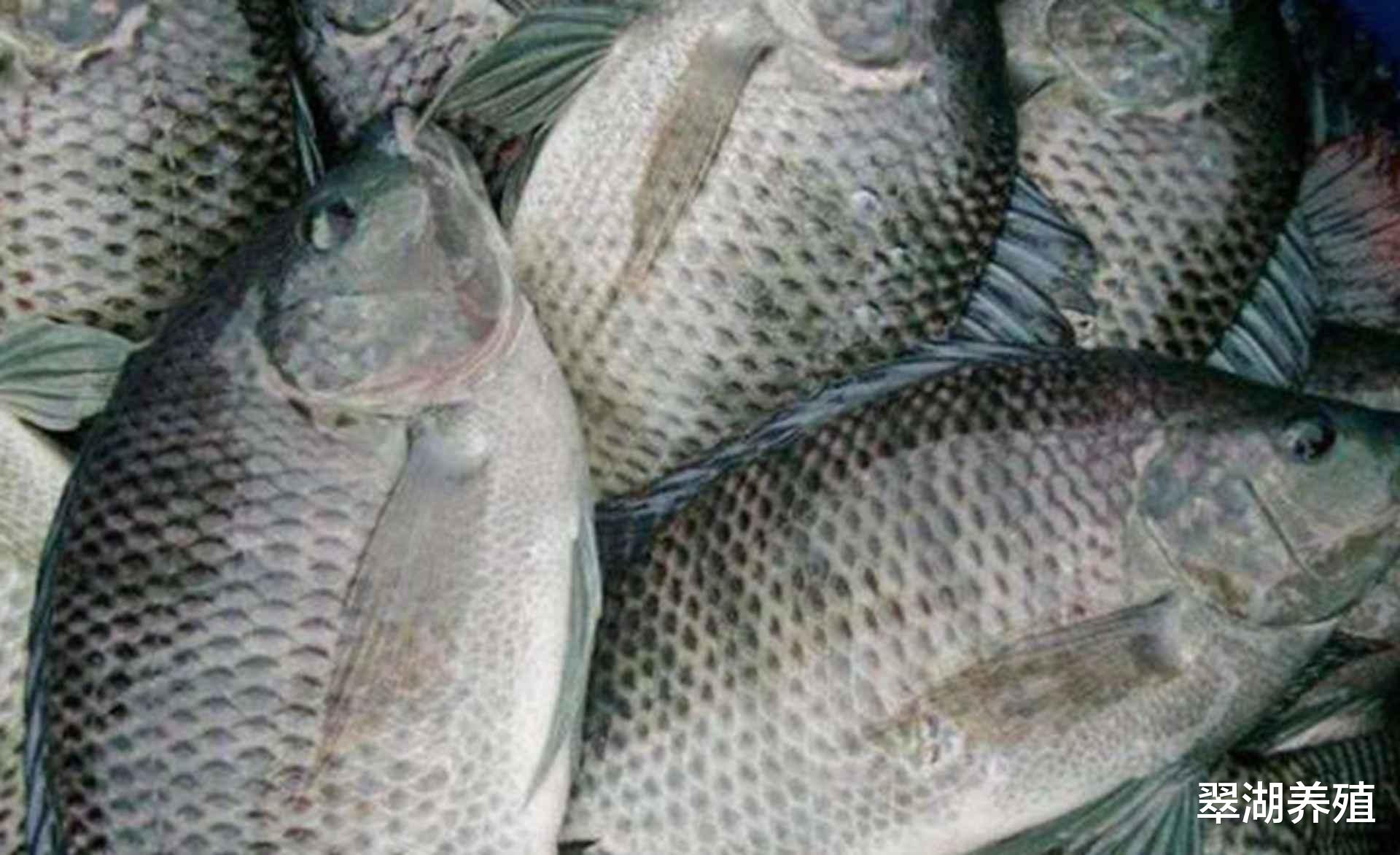

在沿海地区,白鲳鱼一直是颇受欢迎的养殖品种。像福建、广东等地的养殖场,每年都会产出大量的白鲳鱼供应市场。白鲳鱼苗有个特点,就是相对比较娇弱,在自然环境下如果水流过急,可能会影响它们的存活和生长。传统养殖中,鱼苗往往适应不了复杂水流环境,导致存活率不高。

我有个福建宁德的朋友,他家有个小型养殖场,一直养白鲳鱼。前些年,鱼苗成活率老是上不去。他发现,在水流比较急的时候,白鲳鱼苗就容易迷失方向,体力消耗过大。而且在运输过程中,遇到颠簸或者水流不稳定的情况,鱼苗也很容易受伤。这时候他就想,有没有办法能让鱼苗更适应水流,提高抗流能力呢?

这就涉及到白鲳鱼苗抗流法这个关键问题了。他后来了解到一种逆水训练装置。这个装置其实原理不复杂,在一个小区域内,通过设置不同强度的水流,让鱼苗在里面游动。就像我们锻炼身体一样,鱼苗通过不断地逆水游动,体质会逐渐增强。据他观察,经过一个月左右这种抗流训练的鱼苗,在后期的成长过程中,明显比没有经过训练的鱼苗更健康,存活率也提高了不少。

从白鲳鱼本身的价值来说,它肉质鲜美,在市场上价格也比较可观。但是要把白鲳鱼的肉质提升到最佳状态,运动是很关键的因素。就像人一样,经常运动的人身体素质好,肉质也会更紧实。白鲳鱼也是一样,经过抗流训练这种运动后,它的肌肉纤维会更加发达,肉质口感更好。

这时候又涉及到养殖场景的不同。在南方湿热的环境下,像广东的一些养殖场,水体温度较高,水质变化相对较快。如果单纯依靠自然水流来训练鱼苗,可能效果并不好。而在北方干冷的环境中,像山东的部分养殖场,水温较低,水体相对稳定。但南方鱼苗在高强度水流下可能更容易适应,北方鱼苗则需要循序渐进。

我在网上看到一个网友分享的案例,他在广西的一个小池塘里养白鲳鱼。由于池塘面积不大,水流相对较弱。他为了提高鱼苗的抗流能力,自己制作了一个简易的逆水训练装置。他用几个大的塑料桶,通过打孔和连接水管来制造不同强度的水流。他发现,经过一个月左右的训练,鱼苗的生长速度比以前快了很多。而且这种训练还对白鲳鱼的体型有影响,原本比较肥厚的鱼苗变得体型修长,肉质也更加鲜美。

说到绿植,这在白鲳鱼养殖中也能起到一定的作用。比如说菖蒲,这种比较常见但在白鲳鱼养殖中有一定作用的绿植。菖蒲有净化水质的能力,在南方湿热地区,养殖场水质容易富营养化,菖蒲可以在一定程度上吸收多余的养分。还有灯心草,它在湿润的环境中生长得很好,放在养殖池边,可以调节周边小环境的湿度,对于北方干冷环境下的养殖场来说,如果适当引进灯心草并做好保温措施,或许也能对改善局部小环境有帮助。

再看苦草,它在很多水域都能生长。在南方的养殖场中,苦草可以给白鲳鱼提供一定的隐蔽场所,对于鱼苗来说,就像一个小小的保护罩。而菹草,它比较耐寒,在北方的一些水质较清的养殖场中,菹草可以增加水体的溶氧量,这对白鲳鱼的生长是非常有利的。

再说回养殖场的运营。在一个比较大型的养殖场,比如在广东湛江的一个有着数千亩水域的养殖场。这里养殖白鲳鱼已经有很多年的历史了。以前他们也是采用传统的养殖方法,但是随着市场的竞争越来越激烈,他们开始探索新的养殖技术。他们引入了逆水训练装置,同时对养殖池周边种植了多种绿植。经过几年的实践,发现白鲳鱼的产量和品质都有了很大的提升。他们的白鲳鱼在市场上不仅价格高,而且还很抢手。

从时间维度来看,鱼苗在30天左右的时候是比较关键的时期。这个时候开始进行抗流训练,能够让鱼苗在成长初期就建立起良好的体质。随着时间的推移,经过2个月的训练,鱼苗的体型和肉质都会有明显的改变。如果持续这种训练方式,1年后,这批白鲳鱼上市的时候,品质肯定是优于没有经过这种训练的白鲳鱼的。而且这种养殖方式如果持续3年,养殖场整体的经济效益会有一个质的飞跃。

我还认识一个湖北的养殖户,他在一个小池塘里养白鲳鱼。虽然地方不大,但是他很用心。他听说了抗流训练的好处后,就在池塘里设置了一个简易的水流装置。他用的是一些废旧的水管,通过改变水管的方向和出水口的大小来控制水流的强度。他发现,这种自制的装置虽然简陋,但是对于小池塘里的白鲳鱼苗来说,效果还是很不错的。而且他在池塘边种了一些菖蒲,发现水质好了很多,鱼的病害也少了。

不同品种的绿植在白鲳鱼养殖中的作用虽然有所不同,但都是围绕着改善水质、调节小环境等方面。比如菖蒲净化水质,灯心草调节湿度,苦草提供隐蔽场所,菹草增加溶氧量。这些作用对于不同地域、不同养殖场景下的白鲳鱼养殖都有着积极的意义。

在养殖白鲳鱼的过程中,还有很多细节需要注意。比如说,水质的酸碱度。在南方的养殖场,由于雨水较多,可能会影响水体的酸碱度,这就需要及时调整。而北方的水体相对稳定,但也要注意水体的硬度等问题。再比如说,饲料的选择。不同的生长阶段,白鲳鱼对饲料的需求是不一样的。鱼苗阶段需要营养丰富、容易消化的饲料,而成年鱼则需要更多的蛋白质等营养成分。

再看养殖场的布局。在一个合理的养殖场布局中,应该考虑到水流的方向和强度,以及绿植的种植位置。比如,在进水口附近种植一些净化水质能力强的绿植,像菖蒲,可以让进入养殖池的水先经过净化。而在养殖池中间或者周围种植灯心草等调节湿度的绿植,可以让整个养殖环境更加适宜白鲳鱼的生长。

从鱼苗的来源来看,在不同地区也有不同的渠道。在广东的一些沿海地区,可能会有专门的育苗场提供白鲳鱼苗,这些鱼苗经过了一定的筛选和培育,质量相对较好。而在北方的一些地区,可能要从南方引进鱼苗,这就需要注意运输过程中的环境问题,避免鱼苗在运输过程中受到损伤。

再看养殖过程中的疾病防治。在南方湿热环境中,白鲳鱼容易感染一些细菌性疾病,所以需要定期进行消毒。而在北方干冷环境中,虽然疾病相对较少,但也要注意预防一些寄生虫病。而且在不同的养殖场景下,疾病防治的方法也可能有所不同。比如在散养的情况下,疾病防治可能更依赖于自然环境和鱼苗自身的免疫力,而在养殖场中,则需要更多的干预措施。

一个发生在山东养殖场的例子,他们养殖白鲳鱼多年。以前因为没有重视鱼苗的抗流训练,鱼苗的成活率不是很高,而且肉质也不是很理想。后来他们了解到逆水训练装置后,就引进了这个技术。同时,他们还在养殖场周围种植了多种绿植,像苦草和菹草。苦草在一些水质较好的区域种植,为鱼苗提供了藏身之处,菹草则在相对较浅的区域增加了溶氧量。经过一段时间的实践,他们发现鱼苗的成活率提高了,肉质也变得更加鲜美,养殖场的经济效益也大大提升了。

从这个例子可以看出,白鲳鱼养殖中的各个环节都是相互关联的。鱼苗的抗流训练、绿植的种植、水质的管理、饲料的选择以及疾病的防治等,每一个方面都对最终的养殖成果有着重要的影响。

我还有一个朋友在广西养白鲳鱼,他的养殖场面积不大,但是他想提高白鲳鱼的品质。他采用了逆水训练装置,并且在养殖场周围种上了菖蒲。菖蒲的生长为养殖场带来了一些变化,水质变得更清澈了。而且他还发现,这种环境下的白鲳鱼更加活跃。他每天都会观察鱼苗的情况,根据鱼苗的状态调整训练的强度。在经过几个月的精心养殖后,他的白鲳鱼在当地市场上卖出了不错的价格。

不同品种的绿植在不同的水质环境下表现也不同。比如菖蒲在南方湿热、水质较肥的水中能很好地发挥作用,而在北方干冷、水质较清的水中可能需要一些辅助措施才能更好地生长并发挥作用。灯心草在湿度较大的南方生长茂盛,在北方则需要更好地控制生长环境的湿度。

在白鲳鱼养殖中,时间是一个很重要的因素。就像前面提到的,30天、2个月、1年、3年等不同时间段,鱼苗到成鱼的成长过程中,每一个阶段的管理都很重要。比如在鱼苗阶段,30天内是建立良好抗流能力的关键时期,而在2个月的时候,就要开始关注肉质的变化了。随着时间的推移,1年或者3年后,整个养殖场的经济效益和口碑就取决于前期这些管理措施的落实情况了。

从地域差异来看,南方和北方的养殖条件各有特点。南方湿热,养殖时要注意湿热天气对水质和鱼苗生长的影响,而北方干冷,要考虑如何在低温环境下保证鱼苗的正常生长和发育。不同地区的养殖场需要根据当地的实际情况,调整养殖技术,比如在南方可能会更多地利用当地丰富的水资源,而在北方则要更加注重保暖和水质的稳定。

现在我想问大家一个问题,你认为在白鲳鱼养殖中,哪个环节是最难以控制却又对最终的品质影响最大的呢?是鱼苗的抗流训练、绿植的种植,还是其他方面呢?希望大家可以一起讨论一下。