1908年11月15号,那可是个铭记历史的日子。一早,慈禧太后照常起了床,但心里头却沉甸甸的,特别不是滋味。

就在头一天,她亲手支持的光绪帝没了,这位年轻皇上的离世,肯定让慈禧太后心里头特别难受,挺不是滋味的。

她动手操办光绪皇帝的丧事,安排各项葬礼事宜,所有事情都依照她的打算,一步步顺利进行着。

可巧的是,那天下午,慈禧太后的举动让人感觉有点儿不对劲。她竟然动手改起自己的遗书来了,这遗书啊,可是关乎着清朝以后政治路子的大事呢。

她在临终的诏书里巧妙布局了清朝末年的政治场面,想借着这道诏书继续左右清朝的政治道路。

慈禧太后在改那份重要遗诏的时候,还特地换上了寿衣,这动作背后的意思可深了。寿衣嘛,就是代表一个人快要走到生命的尽头了,她可能心里头也清楚,自己剩下的时间不多了。那接下来,她还会干出啥事儿来呢?

【光绪皇帝的悲惨命运】

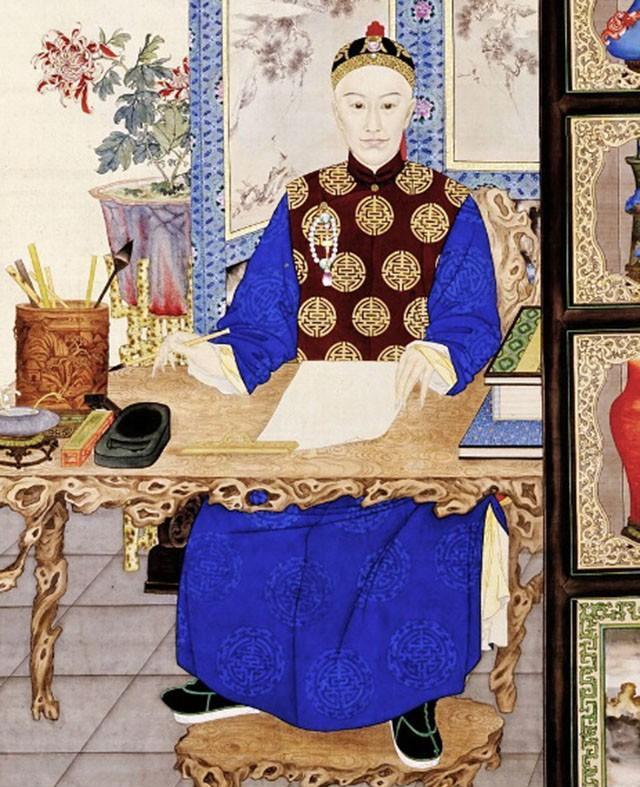

光绪帝,也就是爱新觉罗·载湉,他是在清朝那个辉煌时代的尾巴上坐上龙椅的,大家都盼着他能让国家再次兴盛起来。但历史这玩意儿,总是不等人的,更不会顾及他一个小孩子的雄心壮志。1875年,光绪才十四岁,就挑起了皇帝的大梁,那时候国内国外都是一堆麻烦事儿等着他。

甲午一战,清朝受了重伤,国力一天天下滑。光绪帝看在眼里,急在心里,他下定决心要好好治理国家,想让中华再次兴盛起来。

他以前把希望都寄托在戊戌变法上,想着通过改革能让清朝摆脱麻烦。但可惜啊,没多久变法就垮了,光绪帝被关在瀛台,虽然名义上还是皇帝,可实际上啥权力都没有了。

在瀛台那段时光,光绪皇帝过得挺惨。他被关在小地方,就只有几个侍卫和太监在身边。每天除了看看书、写写字,就是老盯着湖面看,好像在平静的湖水里找自己丢了的希望和梦想。

他的身体情况越来越差,因为长期不动和呼吸不到新鲜空气,导致他老是生病。生活在那种环境里,光绪皇帝的心情肯定好不到哪儿去,但他一直到死,都没放弃过想要拯救国家命运的念头。

1908年11月14日,那天是个历史性的大日子。光绪皇上在瀛台的涵元殿里去世了,终年38岁。这事儿一传开,整个北京城都炸了锅。

虽然他当政那会儿,大权早就不归他管了,但他一走,还是让好多人都觉得挺遗憾,心里头怪不是滋味的。

说实在的,这位年轻的皇上,心里一直有个让中国强大起来的梦。他这一辈子,过得真不容易,既充满了传奇色彩,又让人觉得心酸。

【光绪之死的疑云】

光绪皇上一走,可引起了大家不少和议论。虽说官方文件和宫里头的档案都说他是因病离世,但这说法并没能让外头的人完全打消疑虑。

光绪死得又突然又年轻,这事儿让人觉得挺悲剧的,也给他的死添了不少神秘感。

老百姓中间,关于光绪皇帝是被毒杀的说法传得沸沸扬扬。有的故事里讲,慈禧太后为了牢牢把握权力,狠心对光绪皇帝下了毒手。

尽管这种说法没啥铁证,但在那个年代,大家对宫廷里的尔虞我诈、争权夺利都挺了解,所以这种说法很快就在老百姓中间传开了。

光绪皇上的死因成了一个没解开的谜,好多历史学家和研究者都想尽办法去找答案。可时间过得太久,历史资料又不够,感觉真相是越来越难找到了。

不过,这个历史谜团还是勾起了大家的好奇心和探索欲,成了中国近代史上一个挺吸引人的话题。

说起光绪皇帝是怎么没的,大家说法都不一样,但有一点很明确,那就是他的离世,是清朝晚期一个挺关键的时刻。

【慈禧太后的临终安排】

第二天早上,天还没大亮,慈禧太后就像往常一样,六点就准时醒来了。

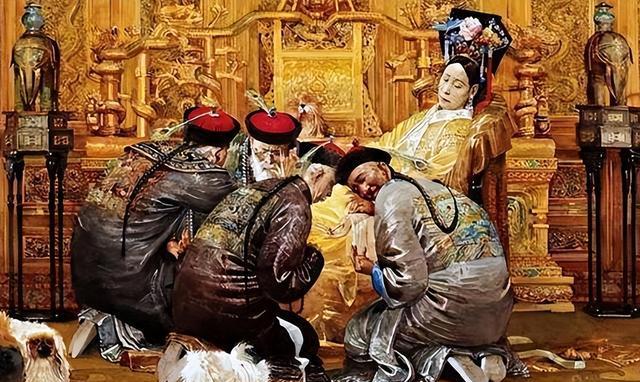

尽管昨天光绪皇帝离世,让紫禁城里头弥漫着悲伤,可慈禧太后,这位清朝真正的当家人,还是一副雷厉风行的样子,显示着她的权力。她把军机大臣们叫来,一块儿商量国家大事,处理朝廷政务,所有事情都进行得有条不紊。

吃过早饭,慈禧太后就忙活着给光绪皇帝办后事了,这事儿她可不敢马虎。虽说光绪皇帝在位时手里的权力不大,但他这一走,对清朝,对慈禧太后自己来说,可都是个大难关啊。

慈禧太后跟隆裕皇后还有摄政王载沣聊了好久,他们主要商量了两件事:一个是光绪皇帝葬礼该怎么办,另一个就是清朝以后的路该怎么走。

忙完光绪皇帝的丧事后,慈禧太后紧接着就忙活着给新皇帝举办登基大典了。她借新皇帝的口,发了一道旨意,封西太后为太皇太后,皇后呢,就成了太后。这么做,一来是按照老规矩,给前朝的皇后应有的面子,二来也是给新皇帝坐稳位子加个保险。

慈禧太后打算为册封大典搞个超大的排场。她心里明白,这不仅仅是为了好好推崇一下新皇帝,还是个向里向外显示清朝稳稳统治的大好时机。

所以,她让各部门都按照规矩好好准备,得做到最好最漂亮。

另外,慈禧太后也说了,摄政王载沣要上任了。在清朝那会儿,摄政王这个位置可重要了,要是皇帝小或者有啥特殊情况,他们就替皇帝管事。

可巧,就在那天晌午,慈禧太后吃着饭呢,一下子就晕过去了。这事儿一出,整个宫里头的人都慌了神,气氛紧张得不行。

慈禧太后醒过来后,知道自己时间不多了,赶紧把隆裕皇后和摄政王载沣叫来,着手认真安排起自己的身后事。

这时候,慈禧太后拿出了她平时那种雷厉风行的劲儿。她跟隆裕皇后还有载沣细细交代了一番,就是要保证她走了以后,朝廷还能稳稳当当的,新皇上也能坐稳江山。

慈禧太后打算让隆裕皇后接她的班,当摄政太后。这样,隆裕就能和载沣一起,帮新皇帝掌权,还照着慈禧太后以前的规矩来办事。

【慈禧遗诏的含义】

慈禧太后留下的最后安排,既是对清朝末年政治局势的周密打算,也是她一辈子掌权理念的又一次展现。

慈禧太后把国家大事的最终拍板权交给了载沣,这样一来,新政权就能稳稳当当,一直延续下去。她这么做,就是为了保证新领导层既稳当又连贯。

另外,她立下规矩,碰到大事得先去问隆裕皇太后拿主意,这样一来,她还是能在关键政策上插得上话,这正好符合她一贯的做法,就是躲在幕后牢牢抓住实权。

慈禧太后安排下,载沣成了摄政王,担子可不轻。小皇帝还小呢,他得替小皇帝管事儿,国家大事都得经他的手。

隆裕皇太后这个角色可重要了,她在决定大事情的时候能说上话,是稳住清朝局面不可或缺的一环。

慈禧太后在临终遗诏里,自个儿细细瞧了瞧原稿,还动手改了不少地方,加了好些句子进去。特别是那句“实在是没办法,还得再管管朝政”,就是她加上的。

加上这句话,不光讲明白了她为啥老是幕后掌权,也就像是把她一辈子的政治路给概括了一下。

慈禧太后跟大伙儿说明了这几句话的意思,她说,自己多次出来掌管朝政,并不是因为喜欢权力,实在是形势所迫,没办法的办法。

那时候,这种说法或许能让人信服,但时间久了,大家再看慈禧太后的政治路子,评价就变得复杂多了。

她说了这些话,想要为自己的所作所为找个说法,但外面的人还是不太相信她,总觉得她对权力有太大的渴望。

慈禧太后做的那些调整和完善,显示出她很在意自己在政治上的形象,同时也说明她很看重后人会怎么评价她。

她写这些文字,就是想展现自己为了国家和百姓,不得不出来掌权的样子,想在历史的评价里留下点自己的印记。

但话说回来,历史评价总是更为全面透彻。慈禧太后掌权那些年,对清朝,甚至对整个中国近代史,那影响可是杠杠的。

她在清朝末年那会儿,想要掌权的欲望、玩的政治把戏,还有她在那段历史里的位置,都成了现在大家爱研究和热议的事儿。

【慈禧太后的临终与影响】

1908年11月15日,大概下午4点那会儿,是个让人记住的日子。在北京的西苑仪鸾殿,慈禧太后,这个管了大清快五十年大权的女人,终于在她七十四岁那年,走完了她的一生。

慈禧,清朝末年真正的掌权人,已经退出了历史的舞台。宫女们特地为她挑了件绣着龙的长袍寿衣,这龙代表着皇家的面子和力量。

她穿上这件寿衣后,看上去还是跟以前一样,威严又尊贵。

天慢慢黑了下来,慈禧和光绪皇帝的尸身被轻轻地从西苑抬到了紫禁城。一路上,大臣们都跪了下来,他们脸上满是悲伤和遗憾的表情。

这些大臣啊,有的以前怕她怕得要命,有的则是靠她一路高升,现在她走了,一个个都伤心得不行。

在故宫里头,两个遗体被搁在了不同的宫殿。慈禧的遗体被放在了她生前特别钟爱的宫殿,那里的一切都还是按她生前的喜好摆着,就好像她随时可能回来一样。

光绪皇帝的尸身被抬到了另一座宫殿里,那儿的气氛庄重又安静,让人心里头沉甸甸的,仿佛能触碰到历史的厚重。

慈禧太后一走,那时候可真是轰动大了。这位清朝末年最有权势的女人,她这辈子啊,简直就是本精彩绝伦的故事书。

她借着垂帘听政的方式,暗地里把清朝的政治大权攥在了手里,对清朝的里里外外都产生了很大影响。她那套政治手段和强烈的权力心,让她在历史上成了一个饱受争议的人物。

她一走,清朝的政治场面立马大变样了。慈禧太后这一走,清朝的政治版图和新的权力架构也跟着来了。她活着时费心留下的那份遗嘱,给清朝以后的路子铺好了基石。

可是,尽管慈禧太后还想靠着遗诏左右清朝的政治大局,但她一走,清朝肯定是又多了不少不确定性和难关要过。

参考资料:《慈禧太后》

《慈禧全传》