陈安明,又名安茗,中国美术家协会会员,文化部中国山水画创作院院士,北京凤凰岭书院中国画创作院院士,国家一级美术师,“全国优秀教师”,北京正心正举应用科学研究院陈安茗山水人文艺术中心主任。作品入选第九、十届全国美展等国家级展览,多幅山水画作品被中央直属机关重要机构收藏,作品入编《当代美术全集》第二卷,出版有《陈安明美术作品集》《贵有古意·山水画作品集》《师古图今·中国画名家档案陈安明卷》等个人画集。

陈安明,传统山水画实力派画家。1984年开始从事美术教育工作,1990年作品入选中国美协举办的届展获得铜牌奖,1993年素质教育工作取得成绩获得年度全国优秀教师称号,1999年作品入选全国第九届美术作品展览和全国第十四届新人新作展,2000年加入中国美术家协会会员。2005年作品在中国美术馆展出。

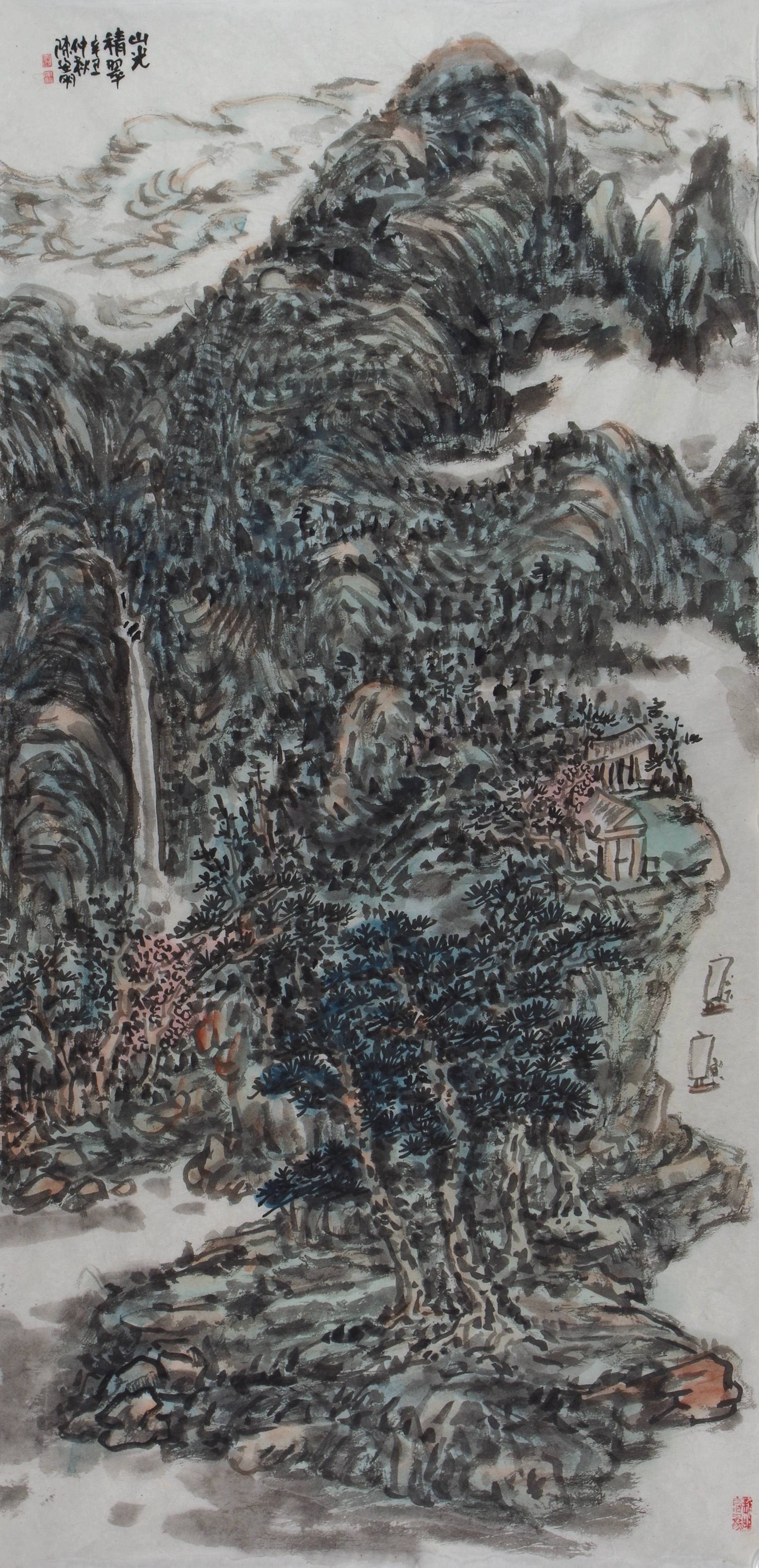

陈安明从2009年至今,先后十余年在中国国家画院、中国艺术研究院、北京凤凰岭书院等机构研修学习,得到龙瑞、王鲁湘、程大利、姜宝林、许钦松、刘曦林、霍春阳、曹建华、张桐瑀、韩国栋等国画家、美术理论家、文化学者的指导,遵循龙瑞先生“正本清源,贴近文脉”的理论,研习宋元、明清山水画经典,师古人、师造化,不断精进。从陈安明的山水画中,我们可以感觉到山水画传统笔墨、开合、气韵等等语境的亲切,也可以看到黄宾虹的“浑厚华滋”艺术审美的高度,也感受到笔墨相融、天人合一的艺术追求的灵性。

近年来,陈安明先后在北京荣宝斋、珍宝艺术馆、山水艺术馆举办个展,他的画是北京琉璃厂的硬通货。在广东、江苏、陕西、新疆等地举办“浑厚华滋”全国巡回展,每一场巡回展览,还邀请国家画院、中国艺术研究院、中国山水画创作院的专家学者,举办陈安明山水画研讨会,引起了学术界的关注,得到了广泛好评。

关于山水画用笔的审美意义

为什么欣赏山水画要讲求笔法?从绘画艺术审美的主线来看,当今世界认可的有两大体系,一是以中国画为主导的东方体系和以油画为主导的西方体系。两大体系的重要审美要素都离不开线条,油画讲笔触,中国画尤其是中国山水画讲用笔,也就是笔法。

从晋代谢赫《六法论》中提出“骨法用笔”开始,笔法从中国人物画延伸到山水画,都是判断作品艺术水平高低的主要标准之一。中国山水画从宋荆浩、关仝、范宽、郭熙,元四家,明四家,清四王、吴、恽、四僧到近代的齐白石、黄宾虹,在传统山水画的发展过程中,形成了以“笔”为核心的绘画传统。

笔法在中国山水画中的独立审美意义。

山水画中的笔法,正如北宋郭若虚所说,绘画“神采生于用笔” ,有它独立存在的精神符号和审美意义。最终是传统山水画品评鉴体系中极为核心的标准。传统山水画中“笔法”与书法用笔的关系,被历代画家在实践中所挖掘。元代赵孟頫在《秀石疏林图》题诗的诗句中“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,方知书画本来同” ,揭示启蒙山水画家在实践中如何书法用笔的道理。隋僧智永归纳、提炼的“永字八法”,成为书法之道的“起手式”。唐张怀瓘在《玉堂禁经·用笔法》中对其作出充分肯定:“大凡笔法,点画八体,备于‘永’字。”“永字八法” 成为毛笔使用者的规范法则。清王学浩的“王耕烟云:有人问如何是士大夫画。曰:只一‘写’字尽之。此语最为中肯。字要写不要描,画亦如之”近代传统型山水大家黄宾虹的“用笔之法,从书法而来。如作文之起承转合,不可混乱” 。这些前人通过传承和实践,总结出山水画的“笔法” 是 与书法用笔的“八法”相通的。

魏晋时期,对于书法的美学研究进一步细化和深化。

东晋卫铄的《笔阵图》,首次针对数种基本笔划分别提出了书写与欣赏的标准。使得书法中的“笔划”上升为宝贵的具有审美意义的“笔法”。蔡邕《笔论》中“为书之体,须入其形……纵横有可象者,方得谓之书矣” ,这种对用笔方法的提炼,通过书写的笔画能引起观者的视觉联想,有形的思考。从书法本身的形态承载“字”的信息中脱离出来,独立成为可供欣赏的审美对象。又将书法与绘画笔法意向变通进行了禅释。

画法与书法在基本语境上的共性,形成了中国笔墨艺术的 “传统” 和“文脉”。

张彦远语“不见笔踪,故不谓之画”。“笔法”是其核心。有无“笔法”成为山水画作品是否能够被定义为“艺术品”的标准。当代绘画可以吸取各类外来艺术样式、艺术观念,从而获得新的构图方式、新的绘画对象、新的审美趣味。但是,由于“笔法”在中国传统绘画中已经根深蒂固千古不易,以致传统山水画对于“笔法”的坚守是无法动摇的。正如清恽南田所说:“有笔有墨谓之画。”失去了“笔法”,中国画也就不是传统意义上的中国画了。这也就说明为什么欣赏中国山水画,要讲求用笔,要以笔法的高低作为评价山水画艺术的重要标准。(文/志实)

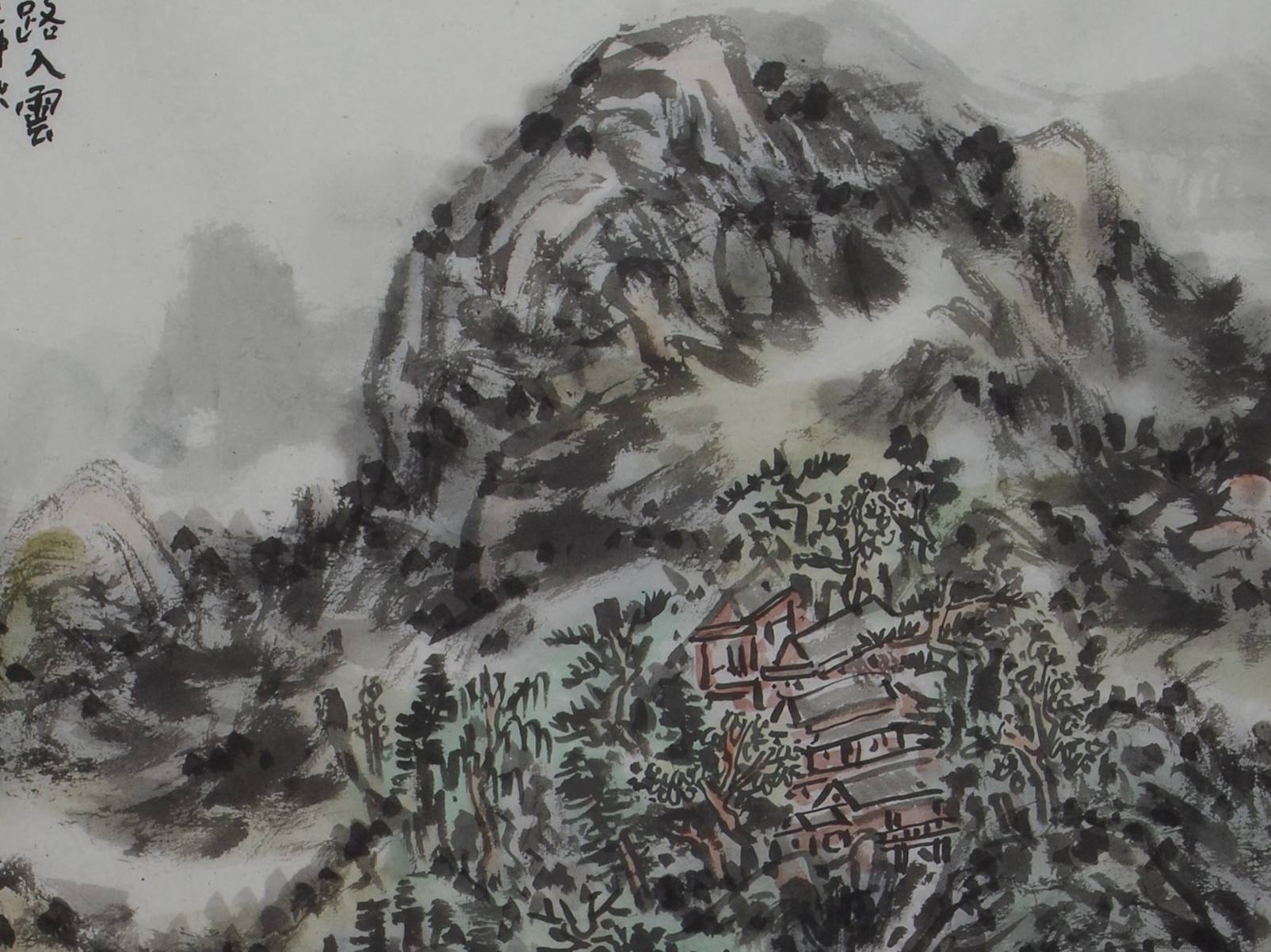

【作品欣赏】