本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述该篇文章结尾

“借贷宝”这个黑料不断的金融平台,曾在2016年因"裸贷"风波被钉上耻辱柱,事隔多年,它并未如人们预期般销声匿迹,反而开辟出更隐蔽的暴利赛道。

在今年的315晚会,该平台再次被推上风口浪尖——它又成了高利贷的孕育温床。

这已经是该平台八年来,第二次被央视公开点名。

01【电子签催化非法借贷】

近年来,网络平台持续涌现大量"快速借款"广告,这些宣称"找陌生人就能借钱"的短视频和留言中,频繁出现一个看似专业的金融术语——电子签。

所谓电子签,即通过"借贷宝""人人贷"等平台提供的线上服务,完成电子借条/欠条签订。素未谋面的陌生人通过该平台建立借贷关系后,资金便可直接转账。

这种模式本应规范民间借贷,却为违法操作提供了温床,大量违规放贷行为依托电子签平台滋生蔓延,而这些平台实质上成为了灰色交易的助推器。

以借款人汪先生的遭遇为例,根据网络视频广告获取联系方式后,他在放贷人引导下使用借贷宝电子签功能进行交易。

平台界面初看极具迷惑性。醒目的电子借条入口、标注"法院认可"的提示、配套的律师函与委托诉讼服务,营造出合法合规的借贷环境。

借款页面明确显示年化利率不超过13%,完全符合国家民间借贷利率标准,这些表象让汪先生误认为交易安全可靠。

当汪先生在平台签订5000元电子借条后,危机悄然降临。放贷人并未通过平台转账,而是通过微信支付3500元,当场扣除1500元作为"砍头息"。这笔名义上的7天短期借款,实际年化利率飙升至2234.29%,是法定利率上限的170余倍。

更值得警惕的是平台的双重角色,作为第三方电子签约平台,借贷宝不仅纵容借贷双方脱离平台进行资金交易,对实际放款金额不做审核,还向借款人收取29.9元/笔的所谓"公证费"。

这种对线下交易的默许,实质上为高利贷提供了合法化外衣。而当借款人无力偿还时,平台上那些标榜"法律保障"的功能,反而沦为暴力催收的帮凶。

02【展期功能催生债务永动机】

当借款人无力偿还时,平台精心设计的合规假象方才显露狰狞面目。借贷宝提供的"展期还款"功能看似人性化,展期协议中甚至允许选择"0利息"。这种表面合规的操作,实则为高利贷提供了合法化通道。

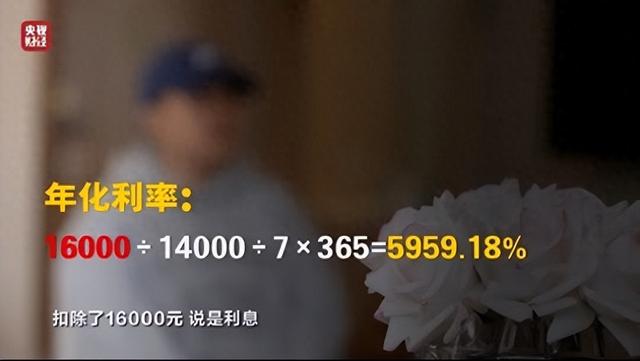

汪先生的遭遇揭示了其中的嗜血机制,虽然平台显示展期利息为零,但放贷人要求其每日通过微信向其支付300元利息。按实际借款3500元计算,日利率高达8.57%,两次利息相加,年利率已经高达近6000%。

更荒诞的是,平台在每笔展期操作中照常收取9.99元服务费。

在这套精密运作的债务雪球中,3500元初始借款经过多次展期,当汪先生累计还款已超过7000元(相当于本金两倍)试图终止债务时,放贷人却索要20000元"销账费",并以持续逾期相要挟。

最致命的制度漏洞在此刻显现,即便借款人停止还款,只要放贷人不撤销债务,平台就会持续按日收取延期费,就这样汪先生给借贷宝平台支付的各项费用,总计就超过700元。

汪先生发现,自己根本无法通过平台单方面终止借贷关系,电子签认证的债务凭证,已然成为悬在头顶的达摩克利斯之剑。

03【精心设计的双轨制借贷体系】

在记者实地调查过程中,"借贷宝"平台工作人员针对规避高息监管的应对策略,暴露出令人震惊的制度性漏洞。该平台通过精心设计的"借条"与"欠条"双轨制借贷体系,构建起规避金融监管的完美闭环。

其官方"借条"系统严格遵循国家利率规定,资金流转全程受控;而暗度陈仓的"欠条"模式,则完全游离于监管体系之外。

在合规的"借条"通道中,所有借贷金额、利息计算均受系统强制约束,资金划转必须通过平台完成,客观上遏制了高利贷操作空间。

但平台真正危险的创新在于"欠条"系统,这个被刻意设计的监管真空地带,仅提供电子签约服务并收取公证费、展期费等手续费用,对线下实际交易金额、利息计算方式及支付渠道完全放任自流。

这种制度性漏洞被高利贷从业者精准利用,借款人被迫在APP上签署"0利率"电子欠条的同时,必须通过微信转账等方式预先支付天价利息。

当纠纷发生时,电子签章系统提供的"合法"欠条凭证与线下实际交易证据形成完美割裂,致使受害者既无法证明超额利息支付事实,又需承担"合法欠条"约定的还款义务。

原本用于保障交易安全的电子凭证,反而沦为非法高利贷的合规外衣。

04【法律边缘的灰色操作】

当汪先生意识到自己的借贷行为已突破法律红线时,暴力催收的噩梦已然降临。电话轰炸、短信威胁如同附骨之疽,彻底摧毁了他的生活安宁。

这位走投无路的借款人试图通过法律途径维权,要求平台撤销该笔违规借贷订单,却遭遇了始料未及的困境。

尽管平台宣称采用严格的人脸识别认证机制并要求用户提供真实信息,但汪先生发现根本无法获取放贷方的有效身份信息,这个看似严谨的风控体系,实则暗藏致命漏洞。

经记者暗访调查,人人贷平台负责人终于吐露惊人内幕:

“通过收购特定人群身份信息进行"做号",即可完美规避法律风险。”

想要高息回报就得玩转身份游戏。该负责人在密闭的办公室向伪装成投资者的记者传授"秘籍",农村地区的孤寡老人、残障人士是最佳选择,这类群体既无维权意识,司法系统也难以追责。

当被问及如何突破人脸识别关卡时,他轻描淡写地揭开更黑暗的产业链:

“人脸识别是一项高科技的技术,但不需要人在,也不需要人活着。”

在这种系统性欺诈模式下,平台既充当了非法放贷的技术推手,又通过精心设计的账户隔离机制推卸法律责任。

当借款人试图追责时,平台出示的虚假注册资料足以证明其"合规运营",而真正实施暴力催收的幕后黑手,却始终隐匿在层层虚假信息构筑的铜墙铁壁之后。

这种游走在法律边缘的灰色操作,不仅践踏了金融监管底线,更将无数弱势群体推向了人财两失的深渊。

05【电子签平台的道德破产】

当技术光环褪去,电子签平台已彻底沦为高利贷产业链的“合法化”工具。这些披着科技创新外衣的机构,通过精心设计的制度漏洞,在借贷双方之间构筑起单向透明的剥削体系。

借款人在明处承受着赤裸裸的暴力催收,放贷方却在暗处享受着平台构筑的信息堡垒。这种系统性作恶的本质,是将《民法典》第六百八十条关于禁止高利贷的刚性规定,异化为平台与黑产心照不宣的“分赃指南”。

平台所谓“技术中立”,不过是掩盖利益输送的遮羞布。当人脸识别可以随意破解、死亡公民信息能够批量注册账户时,所谓的区块链存证、电子合同认证,不过是平台向监管构表演的道具。

更令人愤慨的是,平台在收取高额服务费的同时,竟以法律的规定作为护身符,宣称其仅提供“媒介服务”,这种既要吸血又要免责的商业逻辑,堪称数字时代的“强盗经济学”。

结语:

从2016年的裸贷风暴到如今的315高利贷事件,“借贷宝”始终在重复"放任-收割-切割"的罪恶三部曲。

当前监管部门穿透其"技术中立"的谎言,揭开的不仅是放任野蛮放贷的现象,更是互金平台与黑灰产长达十年的畸形共生关系。

好消息是,最新的新闻报道:借贷宝暂停新增欠条服务,已成立专项工作组进行全面核查与整改。[蛋糕]

参考资料:

新京报:2025年3月16日-《借贷宝暂停新增欠条服务 已成立专项工作组进行全面核查与整改》

央视网:2005年3月15日-《3·15晚会丨再现“砍头息”!“电子签”高利贷被曝光 最高年化利率近6000%》

澎湃新闻:2025年3月15日-《借贷宝因“电子签”高利贷再被曝光,曾因“裸贷”“赚利差”深陷舆论漩涡》

新京报:2025年3月16日-《借贷宝暂停新增欠条服务 已成立专项工作组进行全面核查与整改》

央视网:2005年3月15日-《3·15晚会丨再现“砍头息”!“电子签”高利贷被曝光 最高年化利率近6000%》

澎湃新闻:2025年3月15日-《借贷宝因“电子签”高利贷再被曝光,曾因“裸贷”“赚利差”深陷舆论漩涡》