须弥藏芥子,介子纳须弥。传说中的须弥,意为世界的中心,圣灵之境。没想到,在祖国西部宁夏竟有座须弥山,千百年来,耸立在六盘山北端。不仅是古代丝绸之路东段重要的孔道,而且保存完好有数百座始凿于北魏的石窟,享有“宁夏敦煌”之誉。

我们的探访,从山脚下的须弥山博物馆开始。这也是国内首个以“丝绸之路和佛教石窟艺术”为主题的专题博物馆。博物馆与须弥山5号窟唐代大佛楼遥相辉映,主体建第“藏而不露”,与须弥山石窟的历史文化、地貌特征融为一体,地表为象征佛教须弥世界富有裨意的五座唐式楼阁,使博物馆建筑与自然环境和谐共生,不与风景争胜、不与文物争辉。

博物馆围绕须弥山独有的地域特征和佛教石窟文化主题,撷取须弥山石窟佛教造像、壁画艺术精品,突出营造须弥山石窟文化和固原浓郁的丝路文化氛围。博物馆采用手法多样、内涵丰厚和物化典章的设计原则,运用实物、造型、复原、雕塑、沙盘、光电等表现形式,多方面展示出须弥山及其石窟独特的艺术魅力;将游客带进了全景式的探秘丝绸之路、欣赏佛教石窟艺术的殿堂。

须弥山石窟是宁夏境内最大的石窟群,现有500余尊保存较为完好的造像和历代的壁画、题记多处,与闻名天下的敦煌、云岗、龙门石窟一样,位居中国十大石窟之一,是我国古代文化遗产瑰宝。这些石窟始凿于北魏晚期,至今已有1500多年历史。石窟历经西魏、北周、隋唐各代大规模营造及宋、元、明、清各代修葺重妆,形成多个窟洞。

这些石窟分布在连绵2公里的8座山峰上,自南而北分大佛楼、子孙宫、圆光寺、相国寺、桃花洞、松树洼、三个窑、黑石沟等8个区,如一幅巨大而美丽的扇面徐徐舒展打开。 其中最大的一尊造像,为造建于唐武则天时期的第五窟。

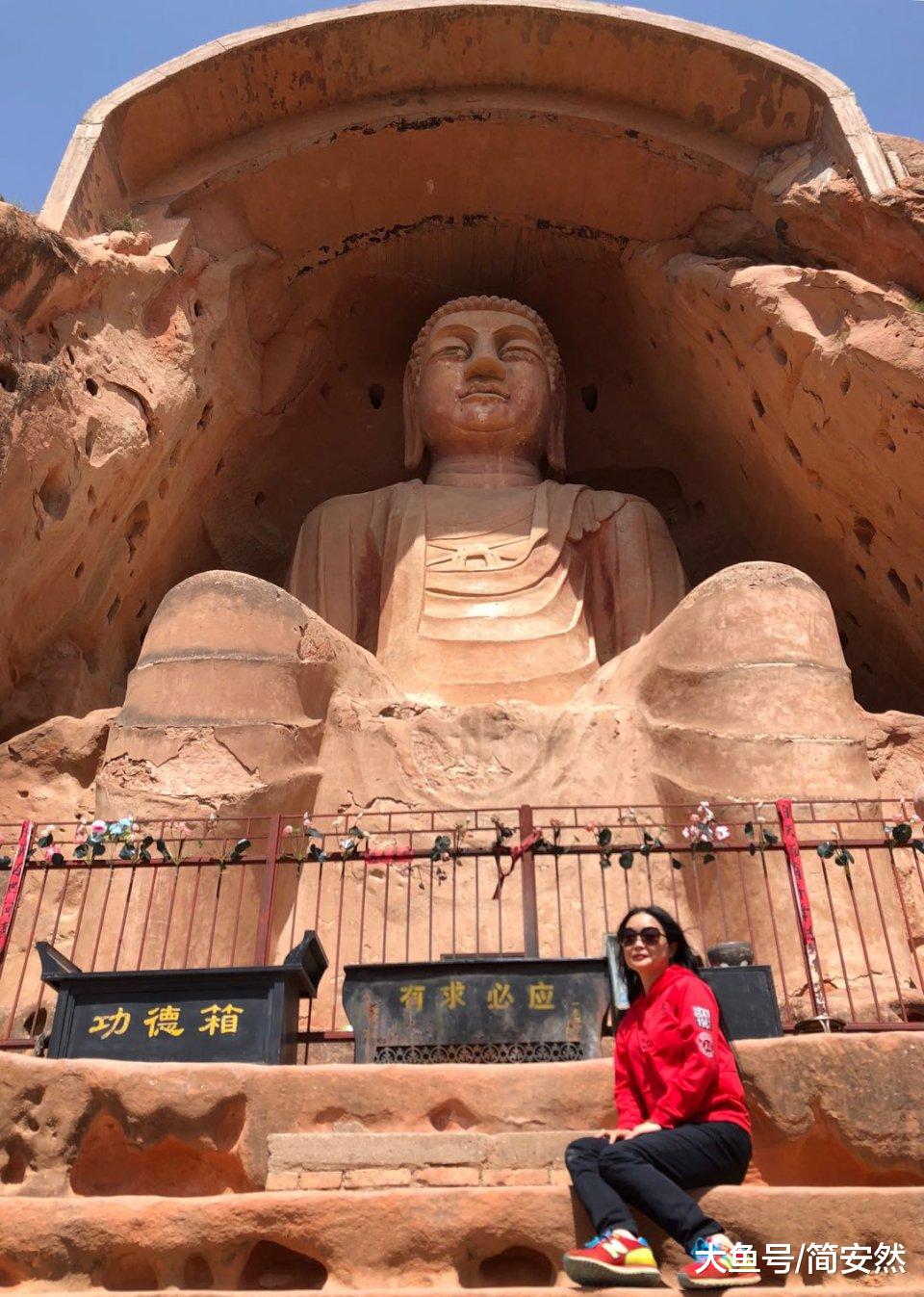

第五窟为马蹄形摩崖窟,窟脚面阔15.4米,进深20米,窟高22米,是须弥山最大的石窟。窟中大佛坐像有高达20.6米,仅佛头即有5米,耳长3米,脚趾也清晰可见。窟内西壁有题刻三则,其中大中三年吕中万一则最为重要。讲的就是安史之乱以后河陇广大地区被吐蕃政权掌控八十多年的事情,也表明其开凿年代的久远。

第五窟地势空旷,视线开阔,峰峦迭峰,树木繁茂。高高的崖壁之上,大佛博带袈裟、丰腴慈祥,头部螺髻,双耳垂肩,嘴角含笑,温雅安详。据了解这里原来有三层挑檐楼遮护,所以又称“大佛楼”。大佛脚下驻足小憩,震撼惊叹中生出无限思古之情,眼前浮现长长驼队丝绸之路漫行的场景,驼铃声声,亦入耳来。

相国寺石窟群是须弥山石窟最为密集之处。这里共有51座洞窟,石窟序列正好也是51窟至102窟。相国寺其实是一座将整个山包凿空的洞室 ,并开辟出前室、主室和左右耳室四个部分,是须弥山最大的中心柱式窟,因而被视为“须弥之光”。

这里的塔庙窟多为北周、隋唐时开凿,其雕琢手法纯熟,皆姿态优美,神情端庄,龛额上还有各种小佛, 龛座下有手执各种乐器的伎乐人,窟顶有围绕塔柱翱翔的飞 浮雕,千姿百态,琳琅满目,具有北周时期鲜明的时代特色。虽然历经千百年的自然侵袭和岁月沧桑,有些洞窟已有坍塌漏裂现象,大多雕像仍然保存完好,气势壮观。

须弥山石窟之侧,石门水穿峡而过,两面山峰形同刀劈,如同石门,故以石门关。石门关是古时陇山七关之一,与木峡关一起是六盘山一线南北的两个关隘,都是原州七关之中的险关,是隋代突厥南下中原的要道,隋朝进击和防守突厥的重要屏障,是丝绸之路东段北道必经之地,也是丝绸之路途径宁夏的唯一一段。

一夫当关,万夫莫开。狭窄的关口上,关门立柱石窝清晰可见,石门关一度是唐朝的国门,是中原汉王朝与西域各少数民族争战与修好的重要关防。岁月流转,时光变迁,如今要塞已荡然无存,一桥飞架南北,天堑变成通途。

须弥山石窟群随山势起伏变化而建,或临川而开,或雄立山巅,或蔽于山凹,在北周、唐朝掀起了开凿高潮,至明清时渐渐合上了帷幕,历经多个朝代漫长岁月,仍然焕发着无尽的艺术光辉,留下让世人惊叹的艺术瑰宝,也留下关于开凿动机,关于建造技艺等太多太多的未解之谜,让人回味,让人探寻。