在巴黎残奥会男子100米蝶泳决赛中,中国运动员郭金城以59秒12的成绩斩获金牌,并刷新该项目世界纪录。这位失去双臂的“无臂飞鱼”,在触壁瞬间因惯性头部撞击池壁,却仍以坚定姿态完成比赛。这场充满震撼的胜利不仅展现了竞技体育的极致拼搏,更以残奥精神为内核,点燃了青少年群体对运动的热爱与敬畏。

一、逆流而上:从生存技能到世界冠军

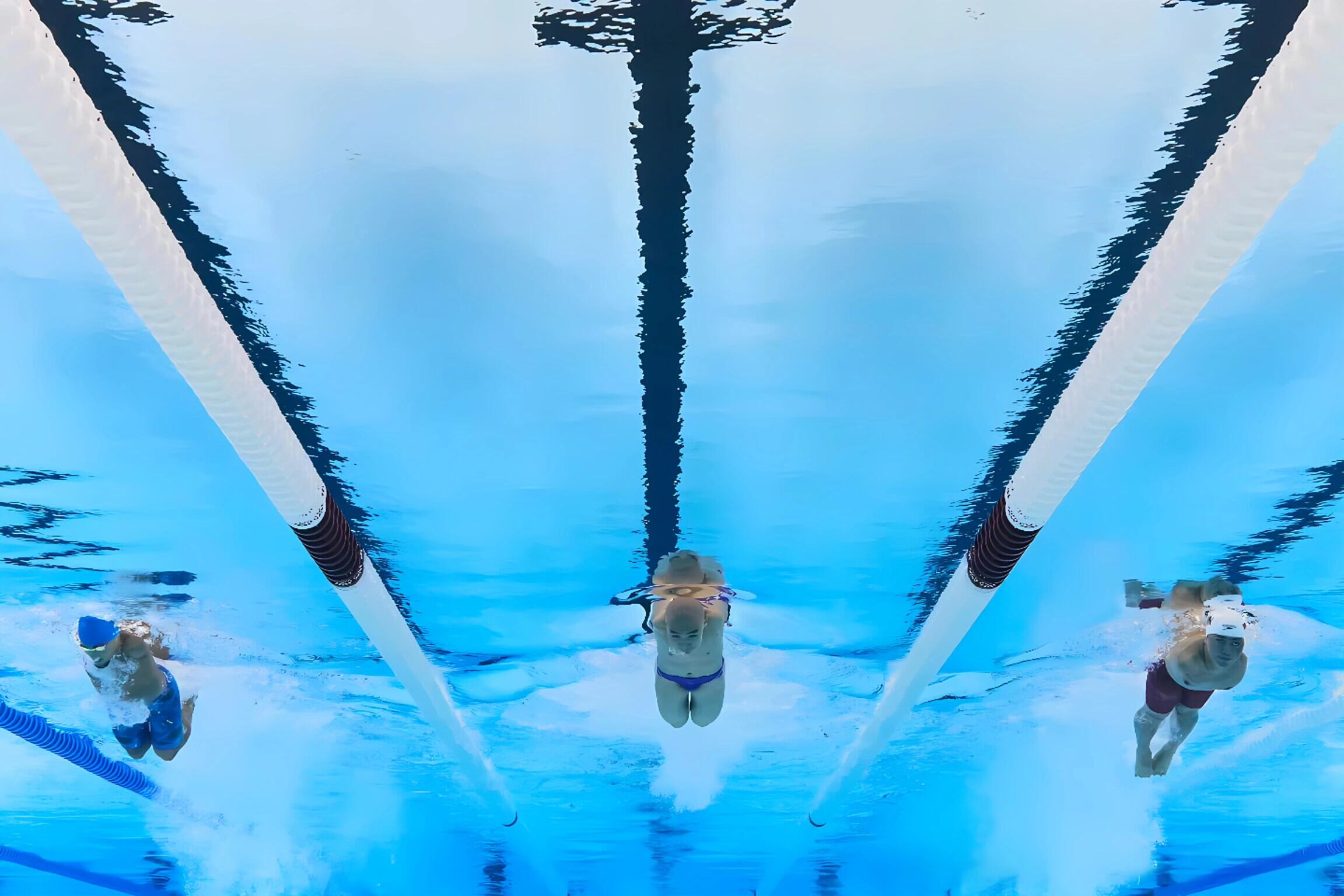

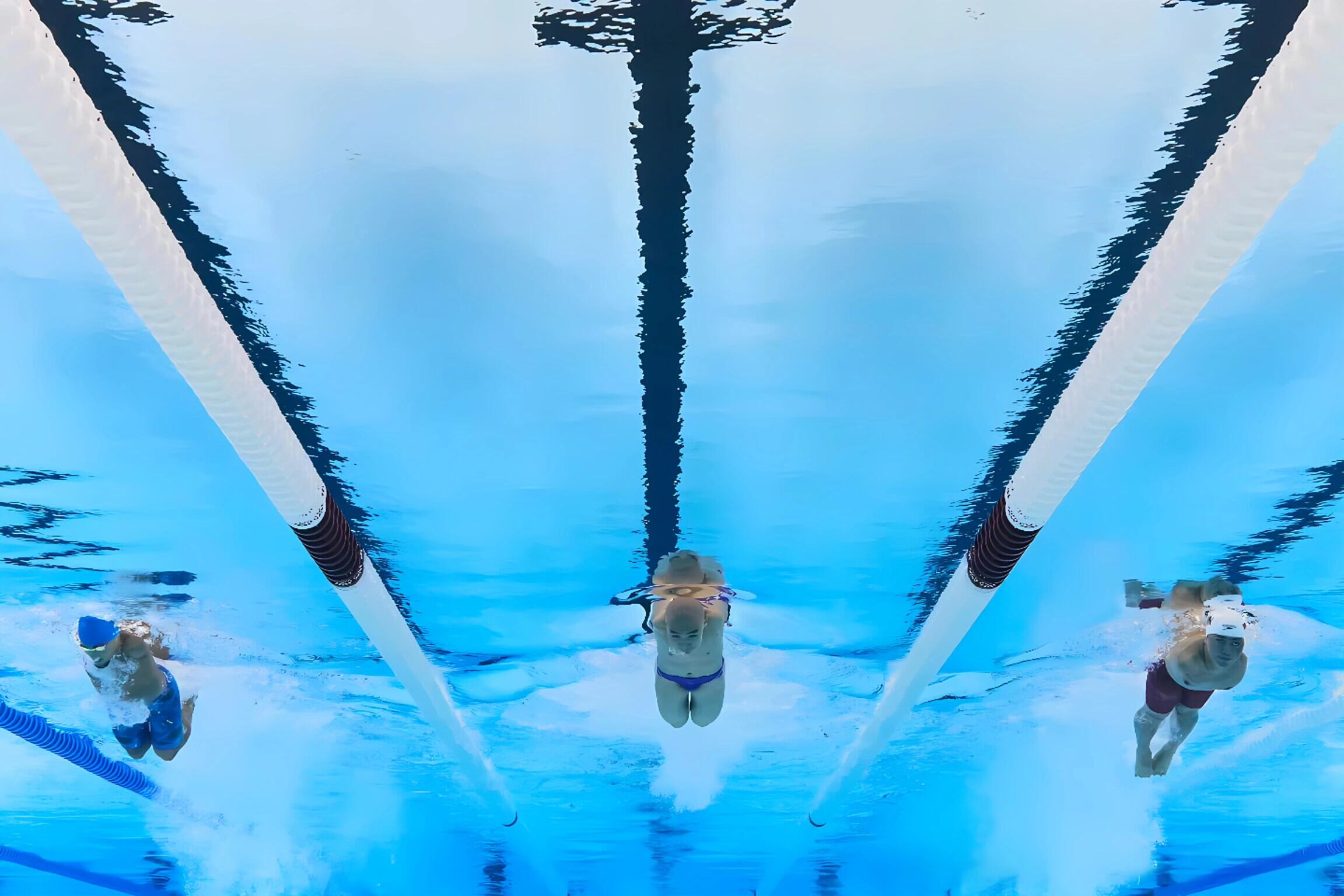

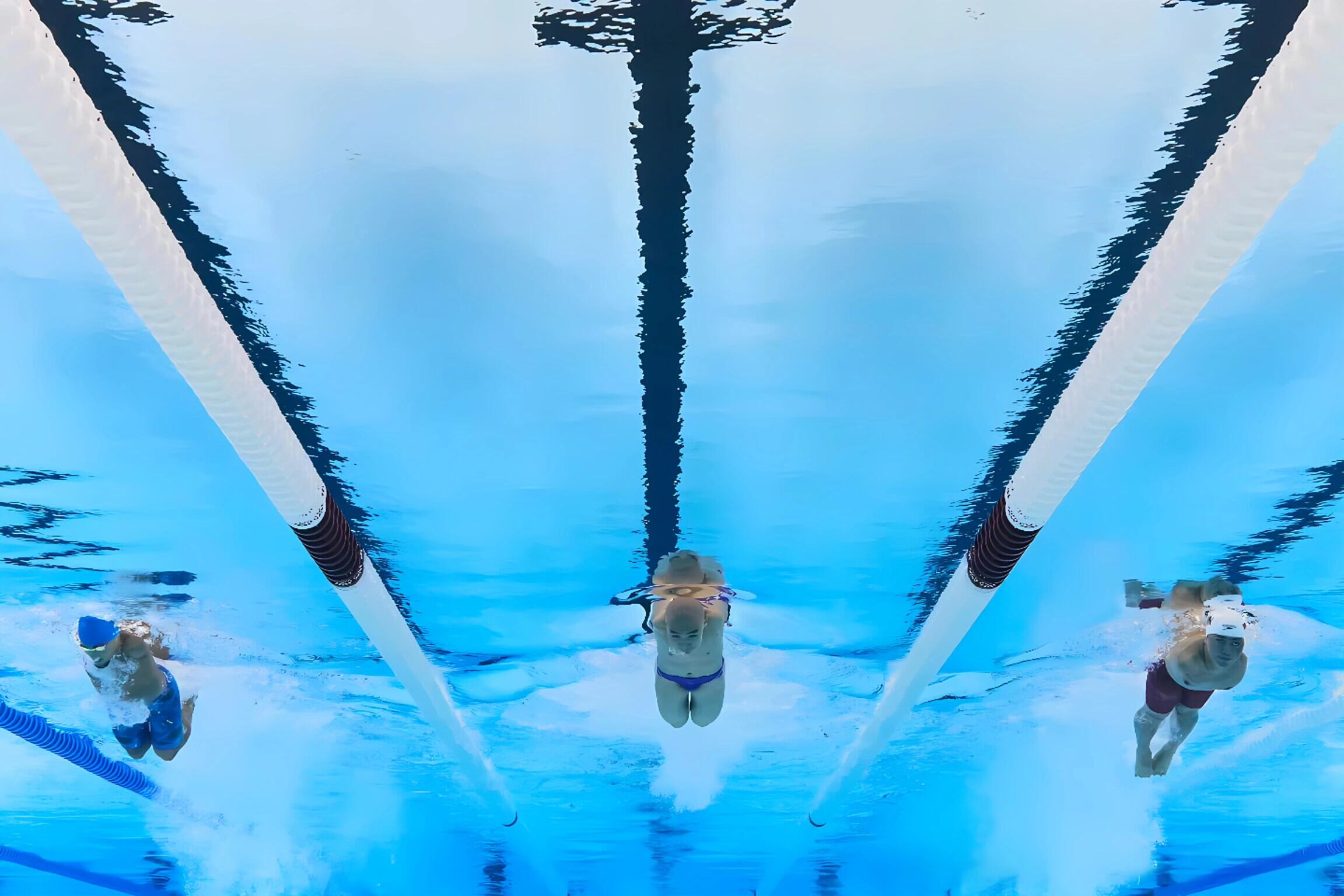

郭金城幼年因意外失去双臂,12岁开始通过游泳重建身体与心理的平衡。初期训练时,他需用肩膀固定浮板、以腰腹力量驱动身体,甚至因呼吸节奏失控多次呛水。然而,凭借超常的毅力,他逐步摸索出“颈部引导转向”“腿部波浪式发力”等独创技术。2023年亚残运会,他首次在国际赛场摘银,此后两年,其50米蝶泳分段速度提升0.8秒,核心肌群耐力达到健全运动员的1.3倍。巴黎决赛中,他全程保持每秒2.1米的平均速度,触壁时头部撞击的瞬间画面成为全球媒体焦点。国际残奥委会主席评价:“他用身体诠释了何为‘无限制的可能’。”

二、科技助力:个性化训练体系的突破

郭金城的成功离不开科学训练的支撑。其团队开发了多项残疾人游泳辅助技术:

智能阻力装置:通过泳池底部涡轮调节水流阻力,模拟比赛强度;

颈部姿态传感器:实时监测头部角度,减少转向时的能量损耗;

生物力学分析系统:利用3D建模优化腿部打水频率与躯干波动幅度。

此外,心理团队为其设计“感官代偿训练”,通过音频节奏引导呼吸控制,弥补上肢缺失对平衡感知的影响。这些技术突破为残疾人竞技体育提供了可复制的训练范式。

三、残奥精神:重塑青少年体育价值观

郭金城的奋斗故事在校园引发强烈共鸣。数据显示,2025年中国中小学游泳社团报名人数同比增长23%,多地学校增设“适应性体育课程”,鼓励学生体验残疾人运动项目。北京某中学教师表示:“学生通过蒙眼跑步、单臂投篮等活动,深刻理解了平等与尊重的内涵。”社交媒体上,#向郭金城学坚持#话题阅读量超8亿次,青少年自发上传运动打卡视频,分享“突破自我”的成长感悟。体育学者指出:“残奥精神正从‘励志叙事’升华为‘行动指南’,推动青少年从旁观者变为参与者。”

四、社会共振:竞技精神与公益力量的结合

郭金城的成功进一步推动社会对残疾人体育事业的关注。国内多家企业联合发起“无障碍运动计划”,资助基层残疾人游泳馆建设;体育品牌推出无臂泳衣专利设计,采用磁性肩带与高弹面料提升穿戴便利性。同时,郭金城积极参与公益演讲,呼吁公众“关注能力而非残缺”。他的自传《浪花之下》入选教育部推荐书目,书中“用热爱对抗重力”的信念成为青少年热门座右铭。