美联储的“滞胀陷阱”:一场无法降息的降息博弈?

当鲍威尔遭遇特朗普的“降息令”

2025年4月,美联储主席鲍威尔在弗吉尼亚州阿灵顿的聚光灯下,面对全球投资者的目光,抛出一句耐人寻味的警告:“关税可能在未来几个季度持续推高通胀。”话音未落,美股三大指数集体跳水,道指暴跌3.62%。而就在前一天,特朗普在社交媒体上高调喊话:“鲍威尔,现在是降息的最佳时机!”总统的催促与市场的恐慌,将美联储推向了一场史无前例的货币政策迷局——既要应对关税引发的通胀飙升,又要警惕经济增速的悬崖式下跌。的结局,或许将决定美国经济是“软着陆”还是“硬着陆”。

关税的双刃剑:滞胀幽灵与政策瘫痪

芝加哥联储主席古尔斯比将关税定义为“滞胀性冲击”,这一论断直击当前经济矛盾的核心。特朗普政府的新关税政策,表面上是对贸易伙伴的强硬回击,实则像一剂慢性毒药:短期推高进口商品价格,长期压制企业投资信心。数据显示,越南制造的跑鞋因46%的关税附加费,零售价从飙升至220美元,而美光科技已开始向客户征收“关税附加费”。这种价格传导链条正在吞噬消费者购买力,通胀率从2%目标跃升至4.7%的预测高位,而企业却因成本压力推迟招聘和投资——这正是古尔斯比所说的“滞胀陷阱”。

更危险的是,美联储对此几乎束手无策。若降息刺激经济,可能火上浇油推升通胀;若维持高利率,则可能加速经济衰退。野村证券的预测一针见血:美联储或被迫在12月降息至4.125%,但此举可能像“给高烧病人喂退烧药”,治标不治本。古尔斯比强调的“没有通用解决方案”,实则是美联储对政策工具失效的隐晦承认。

数据迷雾:硬数据与软数据的“罗生门”

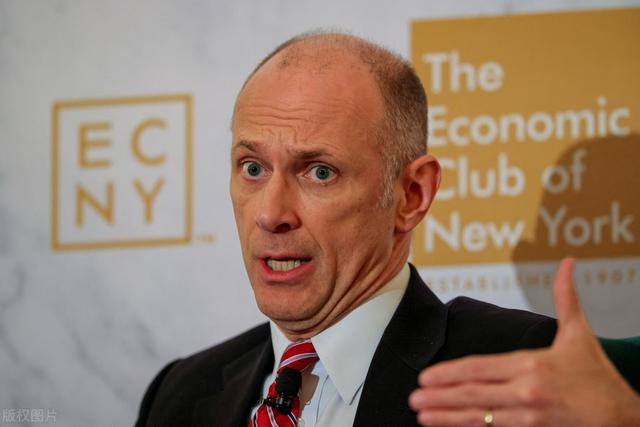

“我们正目睹一场经济数据的‘内战’。”古尔斯比在纽约经济俱乐部的发言,揭露了美联储决策层最深的焦虑。表面上,美国经济似乎仍行走在“黄金路径”上:失业率4.2%接近充分就业,3月新增就业20万,硬数据堪称亮眼。但软数据却暗流涌动——消费者信心指数连续三个月下滑,企业资本支出增速创两年新低,芝加哥联储辖区内的焦虑情绪已蔓延至中小企业主餐桌[^原文]。

这种割裂让美联储陷入认知困境:

乐观派如瑞银,坚信四次降息能同时拯救通胀与增长;

悲观派如摩根士丹利,警告2025年根本不该降息;

现实派如穆萨勒姆,直言2%的趋势增长率已成奢望。

而鲍威尔的“观望战术”,本质是对数据可信度的怀疑。当美国家庭因关税预期开始囤积日用品,当华尔街因政策不确定性疯狂抛售(标普500四天蒸发5.8万亿美元),传统的经济模型已难以捕捉这种群体心理的剧变。古尔斯比所说的“软数据重要性上升”,实则是美联储对自身认知局限的补救措施。

黄金路径的脆弱性:谁在自欺欺人?

“我们仍处于稳定就业与温和通胀的黄金路径。”古尔斯比的,在2025年的语境下更像是一句政治正确的口号。现实数据已撕开裂缝:

1. 就业幻象:3月失业率上升至4.2%,并非岗位减少,而是更多人放弃求职;

2. 通胀黏性:核心PCE预计年底达4.7%,远超2%目标;

3. 政策反噬:美联储缩表计划因债务上限危机被迫放缓,货币政策传导机制濒临失效。

更讽刺的是,这场“黄金路径”的叙事,恰与2008年金融危机前的乐观主义遥相当时的美联储官员也曾宣称“经济基本面稳健”,直到雷曼兄弟的倒塌戳破泡沫。而今,当古尔斯比强调“没有看到衰退迹象”时,摩根大通CEO戴蒙的警告振聋发聩:“全面关税可能直接引发经济衰退!”

2025年终局:一场注定两败俱伤的博弈

美联储正面临三重困局:

1. 政治绑架:特朗普的“降息令”试图将货币政策武器化,鲍威尔的独立性遭受空前挑战;

2. 工具枯竭:利率工具在滞胀面前效力大减,QT缩表计划因市场动荡名存实亡;

3. 预期失控:四分之三美国人认为关税必然推高物价,通胀预期逐渐脱锚。

这场博弈最可能的结局是什么?

情景一:美联储屈从政治压力降息,通胀失控引发70年代式滞胀;

情景二:坚持高利率直至经济硬着陆,重演2008年系统性风险;

情景三:等待“奇迹数据”出现,但市场耐心正在耗尽(美股波动率指数飙升35%古尔斯比所说的“谨慎是关键”,在2025年更像是一句苍白无力的辩护。当芝加哥联储辖区的焦虑情绪蔓延至华尔街,当“观望等待”沦为不作为的遮羞布,美联储或许正在重蹈“温水煮青蛙”的覆辙。

12月降息——救赎还是陷阱?

野村证券预测的12月降息节点越来越近,但这真的是转机吗?历史经验表明,在滞胀初期降息的国家,最终都付出了更惨痛代价。鲍威尔抽屉里或许藏着一张底牌:利用AI技术提升生产率以压制通胀。但库克理事的警告犹在耳边——AI短期可能加剧通胀,这与特朗普的关税形成双重绞杀。