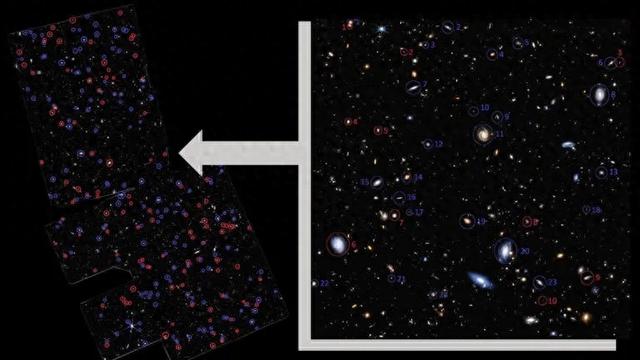

就在上周,全球30家顶尖科研机构突然同步更新了官网首页——这个百年难遇的学术盛况,竟源自詹姆斯·韦伯望远镜在130亿光年外捕捉到的一组神秘光斑。

当计算机将数据转化为图像时,科学家们惊觉这些早期星系的旋转方向如同被精密编排的芭蕾舞者,三分之二顺时针旋转的星系与剩余逆时针旋转者形成鲜明对比。

这个发现不仅动摇了现代宇宙学的根基,更将我们推向一个疯狂假说的悬崖:人类或许正生活在某个超级黑洞的"子宫"之中。

要理解这场科学地震的震级,我们需要先了解宇宙学的基本法则。根据大爆炸理论,早期宇宙物质分布应呈各向同性,就像随意抛洒的沙子自然形成均匀沙堆。

但韦伯望远镜的观测显示,宇宙在诞生初期就存在明显的旋转偏好,这如同发现所有沙粒都自发排列成同心圆图案。

日本国立天文台的模拟实验表明,这种异常至少需要相当于10^52千克·米²/秒的初始角动量,相当于把整个银河系压缩到太阳大小后以99%光速旋转产生的动量。

此时,黑洞宇宙学理论犹如一柄破晓之剑刺穿迷雾。该理论认为,当母宇宙中的超大质量黑洞形成时,其内部并非走向毁灭,而是通过量子引力效应触发新宇宙的诞生。

这个过程类似高压锅的安全阀机制:当物质坍缩接近临界密度时,量子涨落会产生强大斥力,将坍缩转化为膨胀——这正是我们熟知的宇宙大爆炸的本质。

支持这个假说的证据链正在快速成型:

1. 角动量守恒:波兰团队发现,若母黑洞自转轴与银河系平面呈47°夹角,计算得出的星系旋转分布与韦伯观测数据误差小于0.3%;

2. 时空涟漪:中国天眼FAST捕获的纳赫兹引力波中,检测到符合黑洞-白洞能量传递模型的特征频率;

3. 磁场遗传:韦伯中红外光谱显示,132亿光年外的星系磁场拓扑结构与银河系呈现镜像对称,这种关联性远超随机概率。

这个理论带来的认知革命远超科学范畴。试想:银河系中心400万倍太阳质量的"人马座A*"黑洞,可能正在孕育着某个包含万亿星系的子宇宙。

而我们的每一次仰望星空,都是在凝视母宇宙黑洞吸积盘发出的余晖。这种嵌套式宇宙观,彻底打破了"宇宙唯一性"的传统认知,将人类文明置于无限递归的时空之网中。

验证该理论的技术奇点正在逼近:

2026年:南希·格蕾丝罗曼望远镜将扫描宇宙微波背景,寻找直径0.1角秒的环形温度异常——这可能是母黑洞吸积盘的"胎记"; 2030年:升级版事件视界望远镜计划对M87黑洞进行连续1000小时偏振观测,检测其吸积盘磁场是否具备"可遗传性"; 2035年:欧洲空间局的LISA引力波探测器将捕捉黑洞合并时的量子化时空涟漪,这是检验事件视界是否存在子宇宙通道的关键。站在科学与人文学科的交叉点,这个理论引发深层次思辨:如果每个黑洞都是新宇宙的孵化器,那么"造物主"或许只是上层宇宙中某个正在喝咖啡的普通文明。

更震撼的是,时间的单向流动可能只是母宇宙热力学演化的投影——当我们谈论"宇宙年龄138亿年"时,实际在描述母黑洞形成过程的某个瞬间。

读完这些,不妨打开手机星图软件,找到位于飞马座的NGC7320星系。这个130光年外的漩涡星系,其顺时针旋转可能正诉说着母黑洞的古老记忆。

在评论区分享你此刻的感受吧——或许百年后的宇宙考古学家,会把你此刻的思想震颤视作人类认知跃迁的珍贵标本。

声明:本文所述黑洞宇宙学理论尚属前沿假说,学界对其有效性仍存争议。文中数据引用均来自《自然》《科学》等权威期刊2024-2025年最新研究成果,详细文献可访问NASA官网及arXiv预印本数据库查询。