1967年,全国各地的京剧团正在紧张地排练着革命现代京剧,演员们挑灯夜战,力求每一个唱段都达到完美。

这不是普通的京剧排练——这是革命的京剧。

“智取威虎山”、“红灯记”、“沙家浜”这些样板戏成为了那个时代的象征。

观众从观众席上站起来,掌声雷动,每场演出都是革命的一部分。

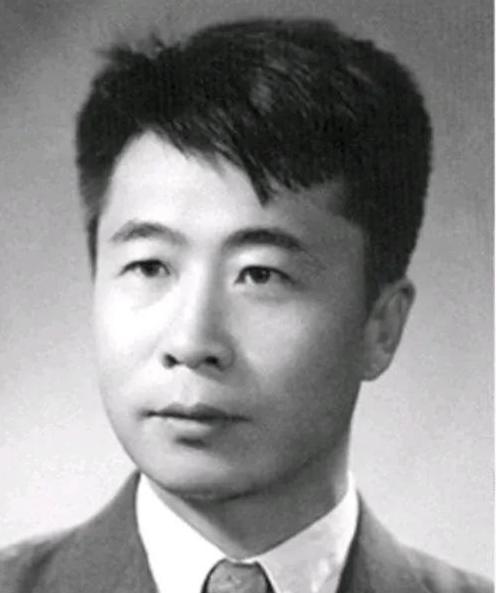

于会泳的全身心投入与工作强度

但在样板戏的刺眼光环下,也有许多辛劳和付出。

于会泳,就是这样的一个人。

他投入了全部的精力,坐镇剧组,亲自指导。

演员们的排练密集而艰苦,天亮,他们披星戴月而来;深夜,他们心力憔悴而去。

以杨春霞为例,她身高1.68米、体重降到仅仅46.5公斤,只因过度劳累。

她的领导关心地劝她注意身体,她却说:看到大家如此投入,休息怎么能安心呢?

京剧这种艺术形式讲究唱腔,而唱腔的设计尤为重要。

于会泳在设计样板戏的唱腔时,强调“广度性、深度性、层次性”。

他从多个维度刻画人物性格,展现情感变化。

在《智取威虎山》的改编中,于会泳新增了“深山问苦”,通过唱段“只盼着深山出太阳”,展示了人物的内心世界。

于会泳通过这样精心的设计,使每个唱段都能够深入人心。

《智取威虎山》的改编与影响《智取威虎山》作为样板戏之一,经历了多次改编。

1958年,北京京剧团、上海京剧院分别推出京剧版本,形成了多种演绎形式。

1960年,八一电影制片厂将其拍成电影,更加广泛地传播了故事。

1964年,全国京剧现代戏观摩大会期间,剧本进一步修改完善,作品更加成熟。

至1970年7月,《智取威虎山》定稿,成为样板戏之首。

此后,在影视和其他艺术形式中的改编不断涌现。

特别是2003年改编的30集电视连续剧,引发了观众对杨子荣形象的争议和讨论。

这印证了经典作品的改编必须要尊重原作精神,同时满足现代观众的审美需求。

京剧版不仅塑造了杨子荣的英雄形象,还通过音乐和黑话,刻画了匪首座山雕等角色的性格。

在电影中,杨子荣变得更加立体,远离传统的红色英雄形象,更具匪气和冷冽目光。

这种现代化处理更加吸引了观众,对经典作品进行了独特的诠释。

结尾于会泳和他的样板戏,代表了一个时代的艺术巅峰。

这背后,是无数戏曲艺术家的辛勤付出和不懈努力。

从京剧的辉煌历程到唱腔设计,从样板戏的成功到于会泳的悲剧结局,每一个细节都值得我们反思和探究。

京剧的艺术价值不仅在于剧目的流传,更在于对人物刻画和情感表达的精准把握。

于会泳的命运令人唏嘘,但样板戏依旧光辉。

通过他,我们看到了艺术家的挣扎与奉献,也思考了艺术作品背后的艰辛与荣耀。

当我们审视这些经典之作时,我们不仅在欣赏那段革命历史,更在感受一种文化的传承与生命的力量。

样板戏的流传,为我们提供了一种独特的审美体验和历史记忆。

让我们用心去体会这些作品,去理解那个时代的情感和精神。