罗雪的故事,注定是个不同寻常的传奇。 他,一个出生在北京普通工人家庭的普通青年,如何从美国航母上的尖兵成长为祖国海军的英雄?这是个值得深思的选择,也是一次不惧强权的逆行。

简单说,他改变了自己的命运,也贡献了中国航母事业至关重要的一枚拼图。 但问题是,类似的人生抉择,真的可以那么容易吗?罗雪究竟做了些什么?他的回国,对中国海军意味着什么?这背后的家国情怀,如何支撑起他的选择? 罗雪小时候并没有过人的背景,他的家境普通,求学期间并未展露特长。

他的理想与许多人一样朴实无华——为国效力,哪怕是一纸蓝图、一点贡献。 然而理想很大,道路却颇多坎坷。

高中时,因为种种原因,他的成绩并不突出,可是在苦难中他没有放弃奋斗。 随着机会而来的,是赴美留学的契机。

这看似是一个远离故土的开始,却意外地成为了他人生轨迹的转折点。 在美国,罗雪的求学经历更加挑战重重,不过一次偶然的机会,他通过朋友接触到了美军士兵。

在军队强大的制度吸引力下,他被招募进入美国的海军系统,分配到全球数一数二的航母“星座号”,成为航母维修与检测的一名普通技术兵。 对那时的他这是来自技术顶端的震撼,也是一个从零开始的技术学习之路。

从航母甲板到飞行甲板,他的工作并不复杂,但难度却极高——从检测飞机零部件到排除故障,每一步都关乎数千万美元的战斗设备是否能高效运转。 随着深入工作,他接触到了大量尖端设备,也感受到了美国海军的高超管理经验。

想象一下,一个对军事技术抱有强烈兴趣的普通中国青年,突然置身世界最强军事力量的核心,面对整套严谨的航母作业流程,这种感触该有多深。 随着对航母技术的理解加深,他开始反思自己祖国海军的现状。

那时,中国还没有完全属于自己的航母体系,海军作战能力距离世界头部仍有较明显的差距。 而罗雪看到的,不仅是屏幕上的数字,更是可以直接带回国内的系统性实践经验。

但这里,我们须跳出个人视角,思考更深层的问题。 为什么罗雪能最终毅然辗转回国?这背后的挣扎是难以描述的。

美军没有轻易放过这位技术核心人员,美国海军不仅能为他提供高薪,还给出了晋升机会,包括更高层次的技术职务,这些东西对于当时尚未完全实现军事现代化的中国,未尝不具有致命吸引力。 但是对于罗雪而言,荣耀和待遇,并不是他的归属。

他的思考,始终绕着“我能为祖国做些什么?”这一信念。 他最终选择回国,是对待遇诱惑的拒绝,也是对家国情怀的一次坚定回应。

重返中国后,罗雪并没有让自己停留于技术骨干的角色,而是积极投身航母事业的建设。 他以自己曾在美国航母上积累的经验,参与了多个海军技术研发项目,特别是针对航母相关的维修、检测和作业流程。

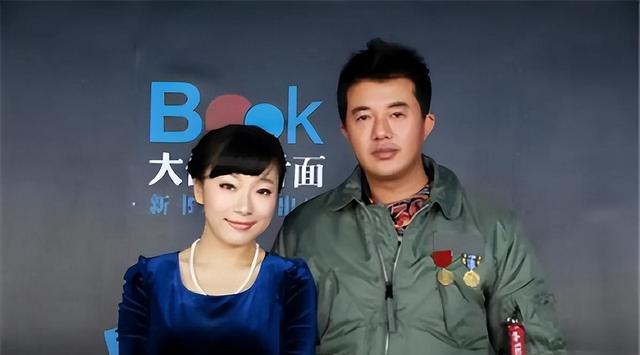

他没有选择高调,而是默默奉献,成为了中国航母项目的一位重要技术支持者。 他撰写了自传《我在美国航母当大兵》,尽可能将自己的工作经历与心得记录下来,为后来的技术研究提供了资料参考。

他的选择和贡献,注定将成为中国航母事业的一部分历史。 中国第一艘完全自主设计的航母“山东舰”背后有无数像罗雪这样的人,他们或许没有被铺天盖地的新闻大加赞扬,但他们的存在,便是时代进步的根本。

比技术更值得敬畏的,是他对祖国的深厚感情。 而这些情感并非表面化、口号化的爱国,是真正植根于贡献和行动里的担当。

罗雪的故事,带给我们多重意义。 他从一个普通小伙子成长为世界顶尖的航母技术人员,再坚定选择回归祖国。

这不仅是一次职业路径的曲折发展,更彰显了使命与担当,提醒我们:在更大的国家目标或技术角逐中,人才的坚持与情怀,是不可替代的价值。 如今,中国航母事业蓬勃发展,多少人曾在背景里默默支持。

而罗雪的经历,恰恰是对这些贡献者最好的注释。 回到那些艰难的选择之上,我们真的能说,罗雪的人生具备某种“偶然性”吗?答案或许是,归根结底,汇入这种结果的,始终少不了个人初心的清晰和家国担当的重量。

航母甲板之上,他是技术尖兵;回到祖国航母项目里,他是默默无闻的英雄。 这是使命的转移,也是大国之间人才流动背后更深沉的价值体现。

中国航母从无到有,从技术积累到突飞猛进,这是一个漫长但坚定的过程。 罗雪将自己的人生嵌入了这一过程,完成了从个人成长到为国家事业助力的蜕变。

在他身上,我们看到的是中国人永远无法割裂的家国情怀,它提醒我们:强国之路,虽需借鉴,但更需要拥有自主能力的忠实建设者。 罗雪,就是这样一个鲜活的例子。

中国海军的也必将因为更多类似罗雪的人物而更加光辉。