1983年,中国掀起了一场声势浩大的“严打”运动,这场运动针对的是当时社会上乱七八糟的治安状况。

那时候,犯罪率蹭蹭往上涨,恶性案件频发,老百姓的日子过得提心吊胆。

为了稳住社会,政府下狠手,抓了一大批犯罪分子,其中不少罪行特别严重的重刑犯被判了长刑,还被打包送到了大西北去劳动改造。

那么,这帮被遣送到大西北的重刑犯,他们后来的命运到底怎么样了呢?

为啥要把人送到大西北?

为啥要把人送到大西北?要搞清楚这帮重刑犯的命运,得先弄明白1983年严打是怎么回事。

那年头,中国刚改革开放没多久,社会正处在转型期,治安问题特别棘手。

街头巷尾全是拉帮结派的犯罪团伙,像唐山菜刀帮、湖南斧头帮这些名号,听着就让人哆嗦。他们抢劫、打砸、调戏妇女,甚至敢对军人下手,搞得社会乌烟瘴气。

普通人晚上不敢出门,妇女不敢上夜班,小孩没人敢放出去玩,货车司机跑一趟货都得赔钱,日子过得太憋屈了。

不过点燃“八三严打”的导火索,应当是“六一六案”,1983年6月16日,八名不满20岁的青年,醉酒之后,血洗内蒙红旗沟农场,24小时内连杀27人,连75岁的老人和不满2岁的婴儿都不放过。

这时候,政府觉得再不收拾这帮家伙,老百姓没法活了。

1983年8月25日,中央下了个文件,叫《关于严厉打击刑事犯罪活动的决定》,明确说要在三年内搞三次大行动,抓一大批、判一大批、劳教一大批,还要把城市户口注销一大批,对那些罪大恶极、不杀不足以平民愤的家伙,直接干掉。这就是“严打”的来头。

这场运动规模可不小,全国一共抓了170多万人,判刑的有174.7万人,其中2.4万人被判了死刑,还有32.1万人被送去劳教。

被判刑的这些人里,有不少是重刑犯,罪行特别严重,刑期动辄十几年甚至无期。这些人里有一部分就被遣送到大西北去劳动改造。

为啥选大西北呢?很简单,那地方地广人稀,气候恶劣,条件艰苦,像新疆、甘肃、青海这些省份,荒地多,适合搞劳动改造。

而且,把这帮人送到偏远地区,也能减少他们对城市社会的威胁,顺便还能为开发大西北出点力。所以,这帮重刑犯就被打包送过去了。

遣送的过程和日子有多苦?

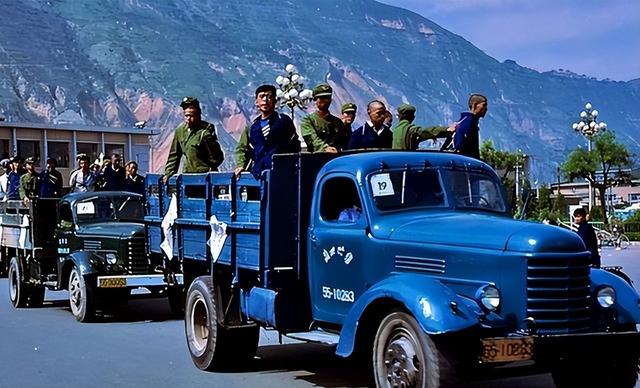

遣送的过程和日子有多苦?这帮重刑犯被判完刑后,遣送的过程可不是啥轻松事儿。他们先是被集中起来,由武警押着,坐火车或者汽车,一路颠簸送到大西北。

整个过程管得特别严,保密工作做得滴水不漏,就是怕有人逃跑或者闹出啥乱子。

到了地方,他们被分到各种劳改农场、监狱农场,开始了劳动改造的日子。由于十分贫瘠,犯人们连桌椅板凳都没有,每天都是蹲在地上吃饭。

吃的也很简单,无非是煮洋芋、炒洋芋、炖包菜。

干的活儿也不轻,每天都得起早贪黑,开荒、种地、放牧、修路,啥苦力活儿都干。劳动强度大,时间长,很多人身体扛不住,累病了是常事儿。

这种日子,对这帮重刑犯来说,既是惩罚,也是考验。身体上的累加上精神上的苦,真不是一般人能受得了的。

劳动改造到底是干啥的?有啥效果?

劳动改造到底是干啥的?有啥效果?劳动改造是中国刑罚里挺重要的一环,想法是通过劳动和教育,让犯罪分子改过自新,重新做人。

对于这帮被送到大西北的重刑犯来说,劳动改造既是让他们付出代价,也是给他们一个洗心革面的机会。

在劳改农场里,他们每天干活,慢慢也能体会到劳动的意义。

不少人通过干活锻炼了身体,还学会了种地、放牧这些技能,多少为以后回社会攒了点本钱。而且,他们干的这些活儿,也不是白干的。

大西北那时候正缺人手,他们开垦出来的荒地、种出来的粮食、修出来的路,都为当地的发展出了不少力。但是在犯人们的垦荒下,诺木洪农场粮食产量,连年提高,现在还是著名的“枸杞基地”。

不过,劳动改造也不是没毛病。条件太差,管理有时候也不到位,有些地方甚至还有虐待的情况。

有的重刑犯干着干着就受伤了,有的生病没人管,硬生生拖垮了身子。这些问题后来也引起了关注,上面开始慢慢改进管理,尽量让劳动改造更规范一些。

这帮重刑犯的命运都咋样了?

这帮重刑犯的命运都咋样了?被遣送到大西北的重刑犯,命运各不相同。有一部分重刑犯在劳动改造里老老实实干活,遵守纪律,认罪态度也好,慢慢得到了减刑或者提前释放的机会。

这些人里,有些是真的想明白了,知道自己以前犯的错有多大,愿意改过自新。

他们干活卖力,积极配合管理,时间一长,管教觉得他们有进步,就给报上去减刑。

减刑出来后,这帮人有的回了老家,有的留在当地找活儿干。靠着在劳改农场学到的手艺,他们多少能混口饭吃。

有的人彻底洗心革面,干点小买卖,或者老老实实种地,日子过得平稳了。不过,还有人因为种种原因再次犯案。

结语

1983年的严打,把这帮重刑犯送到大西北,到底对不对?

现在回头看严打确实把当时乱糟糟的社会收拾得服帖了,老百姓能喘口气,社会稳定了不少。劳动改造也让一些人改了邪归正,还顺带帮大西北开发了不少地盘。

1983年严打期间被遣送至大西北的重刑犯,最终命运呈现出从强制改造到逐步融入社会的复杂历程。这些犯人被押送至青海诺木洪农场等偏远地区,在极端恶劣的自然环境中参与开荒、种植、畜牧等劳动改造,初期因艰苦条件与心理落差频现抵触情绪,甚至有人试图自杀或逃跑。

然而,通过军事化管理、思想教育与技能培训,多数人逐渐适应并重拾生活希望,部分表现良好者通过减刑提前释放。

刑满后,他们或返乡谋生,或扎根西北继续参与建设,少数人因社会偏见重蹈覆辙,但总体而言,这场改造在遏制犯罪与重塑个体价值间取得了平衡,成为特定历史条件下社会治理的特殊篇章。