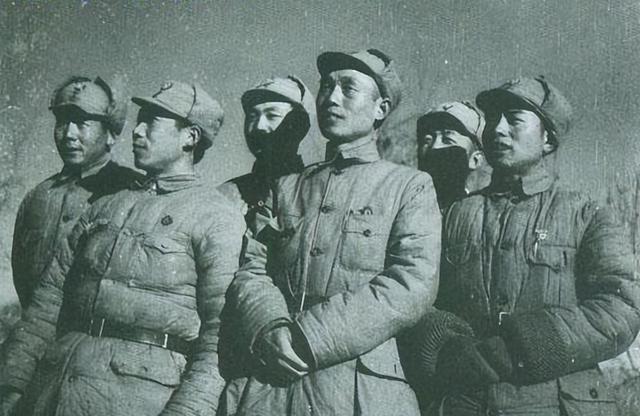

李志民上将:前两任妻儿均因疾病故去,第三段婚姻与妻白头偕老

世人皆知李志民上将是开国上将之一,为新中国的建立立下汗马功劳。但鲜为人知的是,在他辉煌的军旅生涯背后,却藏着令人心碎的家庭遭遇。在那个战火纷飞的年代,他先后失去了两任妻子和五个孩子,直到遇见第三任妻子刘平,才终得白头偕老。

1927年,16岁的李志民正式走上革命道路。那一年,他刚刚当上父亲不久。谁能想到,短短几年后,一场突如其来的瘟疫,竟让他失去了整个家庭。命运为何如此捉弄这位年轻的革命者?又是什么样的经历,让他在经历重重苦难后依然坚定前行?

革命青年的悲痛抉择

1924年的春天,浏阳乡村的清晨格外宁静。在一间土墙青瓦的私塾里,16岁的李志民正在为学生们讲授《论语》。这个刚刚从高小毕业的年轻教师,此时还保留着原名李凤瑞,谁也想不到他日后会成为闻名全国的开国上将。

私塾的木门被轻轻推开,一位穿着布衣的中年男子走了进来。这是李志民的养父,来给他送午饭。养父将饭盒放在讲台上,欲言又止。原来,家里已为他择了一门亲事,对象是邻村一户人家的童养媳。

在那个年代,16岁成婚并不罕见。李志民虽然年少,但已是村里少有的"知识分子"。他不仅能教书,还兼任着学校的校长职务。每年能领到三十担谷子的薪俸,折合大洋六十多块,虽然算不上富裕,但在当时已是一份体面的收入。

婚后不久,李志民就当上了父亲。可是,教书的日子并不平静。那时正值北伐战争如火如荼,农民运动在浏阳地区此起彼伏。课堂上,李志民除了教授传统的四书五经,还经常给学生们讲述外面世界发生的变化。

一天,几位共产党员来到学校,向李志民介绍了党的主张。这些充满理想色彩的革命理论,让年轻的乡村教师心潮澎湃。1927年春天,他正式提出入党申请,很快就成为了一名共产党员。

此时的李志民,白天教书,晚上参加地下活动。他的家成了地下党联络点,妻子也默默支持着丈夫的革命工作。但是,随着形势的发展,单纯的教书生活已经不能满足这位年轻的革命者。

1927年4月,李志民做出了人生中最重要的抉择——辞去教职,正式参加革命队伍。临走那天,他抱着刚满周岁的大儿子,对妻子说了一句话:"等革命胜利了,我就回来。"

就这样,年轻的革命者踏上了漫漫征程。因为部队就在家乡一带活动,他偶尔还能回家探望。1929年8月的一天,当他再次推开家门时,已经有了三个孩子:大儿子五岁,小儿子三岁,还有一个刚出生不久的女儿。

这次短暂的团聚,成了李志民与第一个家庭的最后一面。谁也没有想到,这个充满希望的革命家庭,即将迎来一场惨烈的打击。当时的他们,还沉浸在天伦之乐中,畅想着不久的将来,革命胜利后的美好生活。

第一次婚姻的骤然消逝

1931年的春天,一场无情的瘟疫悄然席卷了浏阳农村。在那个医疗条件极其落后的年代,这场突如其来的灾难,给李志民的家庭带来了毁灭性的打击。

当时李志民正在赣南前线与敌人浴血奋战。一天,一位来自家乡的战士找到他,带来了一个令人震惊的消息:浏阳县城发生了一场严重的传染病,已经蔓延到了周边乡村。

那个时期的农村,没有医院,也没有防疫措施。瘟疫像野火一样在村庄间蔓延。李志民的家乡,更是重灾区之一。村里的赤脚医生只会使用一些土方子,对这种急性传染病根本束手无策。

消息传来时,疫情已经持续了一个多月。养父家的九口人,包括养父、两个叔叔、妻子和三个孩子,都已经染上了这种可怕的疾病。

那时的乡村,一家要是得了传染病,其他村民往往会远远避开。生病的人只能躺在家里,等待命运的审判。李志民家也不例外,生病的亲人们只能互相照顾。

最先离开的是年仅五岁的大儿子。孩子发烧三天后,就再也没能醒来。接着是刚满三岁的小儿子,孩子临走时还在喊着"爹爹"。那个才学会走路的小女儿,也没能逃过这场灾难。

妻子在照顾孩子们的过程中,也被传染上了病毒。她强撑着为孩子们煎药,直到最后一刻。养父和两个叔叔,也在短短半个月内相继离世。一场瘟疫,让一个完整的家庭在顷刻之间支离破碎。

当这个噩耗传到前线时,李志民正在参加一次重要的军事行动。按照纪律要求,他不能离开岗位。只能强忍着悲痛,继续完成战斗任务。

战友们都不忍心看到李志民这般遭遇。有人劝他请假回家料理后事,但他摇摇头,说:"革命军人以服从命令为天职。"在那个战火纷飞的年代,像李志民这样失去亲人的革命者并不少见,但一次失去全部家人的,却是极其罕见的。

那段时间,李志民经常独自一人站在夜晚的岗哨上。战友们偶尔能听到他低声哼唱家乡的民谣,那是他以前经常给孩子们唱的歌谣。但第二天一早,他又会恢复往常的样子,继续投入到紧张的战斗中。

这场突如其来的打击,不仅让李志民失去了整个家庭,也让他对革命事业有了更深的认识。在当时的农村,像这样的悲剧每天都在上演。只有推翻旧制度,建立新中国,才能让普通百姓免受疾病的折磨。

就这样,李志民带着对家人的思念,继续在革命道路上前行。谁也没想到,这样的悲剧在他的生命中还将重演一次。

战地爱情与命运捉弄

在经过八年的戎马生涯后,1939年的延安,迎来了一群从全国各地奔赴革命圣地的青年。其中就有一位名叫胡翼的姑娘,她的到来为李志民的生命带来了新的转折。

那时的延安,虽然物质条件艰苦,但革命热情却格外高涨。抗日军政大学作为培养革命人才的重要基地,每天都有不少年轻人在这里学习。胡翼就是抗大四期的学员,而李志民则是教职员工。

在一次政治课上,胡翼的一番发言引起了李志民的注意。这个来自江南的姑娘不仅思维敏捷,而且对革命理想有着深刻的理解。经过同事介绍,两人开始相识。

那时的革命对象之间,书信往来是最常见的交流方式。李志民和胡翼也不例外,他们经常就革命理想、时局变化互通想法。渐渐地,这份纯粹的革命友谊发展成了真挚的感情。

1939年冬天,在延安的一个窑洞里,李志民和胡翼举行了简单的婚礼。婚后不久,抗大总校决定向敌后办学。作为革命伴侣,他们一起随队伍挺进了晋察冀根据地。

到了晋察冀后,李志民被任命为抗大二分校政治部主任,而胡翼则主动请缨到农村开展群众工作。白天,她在乡村教孩子们读书认字;晚上,就给妇女们讲革命道理,组织她们参加生产。

1940年,胡翼怀孕了。在那个战火纷飞的年代,即便是在根据地,医疗条件也十分简陋。但有了第一次失去妻儿的教训,李志民特意找到当地最有经验的接生婆,为胡翼接生。

终于,一个健康的男孩降生了。这给忙碌的革命生活增添了几分温馨。每当李志民从外地工作回来,都会看到胡翼抱着孩子在窑洞门口等他。

但是好景不长,1941年,胡翼又怀上了二胎。这一次,命运再次和这个家庭开了个残酷的玩笑。胡翼在分娩时遇到了难产,当地的医生束手无策。等到把她送到县医院时,已经出现了严重的"产褥热"。

在那个抗生素还未普及的年代,"产褥热"几乎就是一个死亡通知书。就这样,胡翼和刚出生的女儿,双双离开了人世。更让人痛心的是,不久之后,他们的大儿子也因为一场重病撒手人寰。

短短几个月内,李志民再次失去了整个家庭。当时正值日军对根据地的疯狂"扫荡",作为政治部主任的他根本无法抽身照顾家人。这种无能为力的痛苦,与第一次失去亲人时如出一辙。

战争的残酷,医疗的落后,再次给这位革命军人带来了沉重的打击。当时在晋察冀根据地,"产褥热"夺去了不少年轻母亲的生命,但医生们却无计可施。这也成为了李志民此后一直关注革命根据地医疗建设的重要原因。

战火中的生死考验

1942年的一天,晋察冀军区里来了一位名叫刘平的女同志。这位年轻的姑娘是王平战友介绍来的,她的几个兄弟姐妹都在革命队伍中。刘平1937年就参加了革命,在抗日前线表现出色。

当时的李志民已经调任晋察冀军区,担任一分区副政委。工作之余,他常常收到刘平写来的信件。信中不仅谈革命理想,更多的是对战争年代普通百姓生活的关注。这些朴实的文字,让这位经历过两次丧妻之痛的将领看到了不一样的人生。

那时的晋察冀根据地,日军的"扫荡"越发频繁。作为军区政治部组织部部长,李志民经常要深入各个战区,了解情况、部署工作。每次出发前,他都会收到刘平送来的手工缝制的布鞋。

几个月后,两人在一次军区会议上重逢。会后,李志民向刘平讲述了自己过去的经历。他说:"我的两任妻子和五个孩子,都因为战争和疾病离开了。这次如果你愿意跟我一起走,我一定会好好保护你。"

刘平没有丝毫犹豫,很快就答应了这门亲事。1942年秋天,他们在晋察冀军区的一个小山村举行了简单的婚礼。婚后不久,日军就对根据地发动了新一轮"扫荡"。

为了确保刘平的安全,李志民做出了一个艰难的决定:让妻子暂时离开部队,到地方工作。这个决定虽然意味着夫妻分离,但在当时的形势下却是最明智的选择。

然而,即便如此,刘平还是几次与死神擦肩而过。有一次,她正在村里开展工作,突然听到日军的枪声。多亏村民及时把她藏在地窖里,才躲过了这一劫。还有一次,她带领妇女们往前线送慰问品,半路遇到敌人的包围,是游击队及时解围,才让她转危为安。

每当听说刘平遇到危险,李志民都深感内疚。两次痛失妻儿的经历,让他对第三段婚姻格外珍惜。他多次在战友面前说:"这次我一定要护她周全。"

1943年的一天,刘平突然接到通知,说李志民在一次战斗中负伤。她立即请求组织安排,赶到了医院。看到丈夫腿上的弹片伤,刘平主动请缨当起了护理员。

那段日子,白天刘平要做地方工作,晚上还要照顾伤员。虽然很辛苦,但她始终保持着乐观的态度。等李志民伤好后,她又立即投入到更繁重的工作中去。

这样的战火生活,让李志民更加坚定了要与刘平共同走下去的决心。经历过的苦难告诉他,在革命战争年代,找到一个志同道合的伴侣是多么不容易。而这一次,他终于等来了可以相守到老的人。

坚贞不渝的革命伴侣

新中国成立后,李志民和刘平终于迎来了相对平静的生活。这对在战火中相识相知的革命伴侣,用45年的相守,谱写了一曲动人的晚年之歌。

1950年代初,李志民担任重要军职,工作依然繁忙。但每当回到家中,他总会和刘平一起,给孩子们讲述革命年代的故事。他们的一儿三女,都在父母的教育下健康成长,后来也都投身于国家建设事业。

在家庭生活中,刘平始终保持着战争年代的那份坚韧和细心。她深知丈夫失去两个家庭的痛苦,因此格外重视孩子们的健康。每逢孩子们发烧感冒,她都会守在床前整夜照料,从不假手于人。

1960年,李志民调任某军区司令员。工作更忙了,但他和刘平之间的默契却更深了。每次李志民出差在外,刘平都会给他寄去自己亲手缝制的衣物。这个传统,是从战争年代就保持下来的。

有一年冬天,李志民去边疆部队视察,刘平特意赶制了一件棉袄。她找来最好的棉花,一针一线地缝制,连续工作了三天三夜。战友们看到这件棉袄,都说这是"战斗服",因为它不仅保暖,而且轻便耐用。

随着年龄增长,李志民的老伤经常发作。刘平就学习了按摩和针灸,每天晚上都要给丈夫按摩半小时。她常说:"这些伤都是革命留下的勋章,咱们要好好保养。"

1978年,李志民退休了。这对老革命终于有了更多相处的时间。他们经常一起去部队看望战友,有时也会邀请老同志来家里聚会。每当这时,他们就会一起回忆那段战火纷飞的岁月。

退休后的李志民开始整理革命回忆录。刘平就成了他最好的助手,帮他核对年份、整理资料。有时两人会为一个细节争论很久,但最后总能找到共同的记忆。

1987年,李志民因病离世。在他生命的最后时刻,刘平一直守在床前。她轻声对丈夫说:"咱们这一辈子,打过仗,建设过国家,养大了四个孩子,值了。"

李志民走后,刘平仍然保持着当年的革命传统。她经常去部队给年轻一代讲革命故事,还把丈夫的遗物整理成展览,让更多人了解那段峥嵘岁月。

在晚年时,有人问刘平:"您和李将军的感情这么好,有什么秘诀吗?"她说:"没有什么秘诀,就是互相理解、互相支持。革命年代我们是同志,和平年代我们是伴侣。"

这对相守了45年的革命伴侣,用他们的故事证明:即便在最艰难的岁月里,真挚的感情也能跨越生死,永恒相守。他们的故事,也成为了军史馆里最动人的一个篇章。