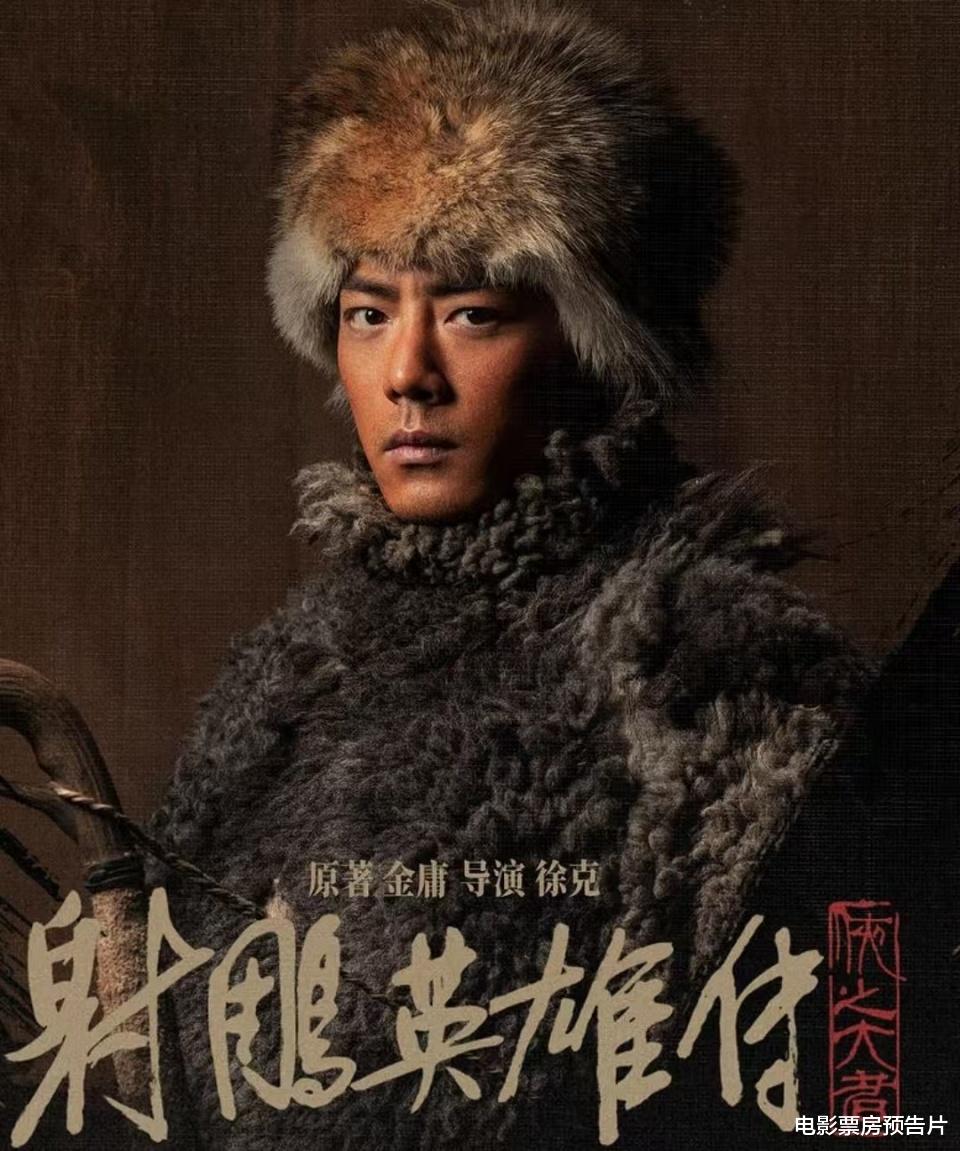

当神仙阵容沦为流量赌局,就算是鼎鼎大名的徐克大导演,也不管用了。

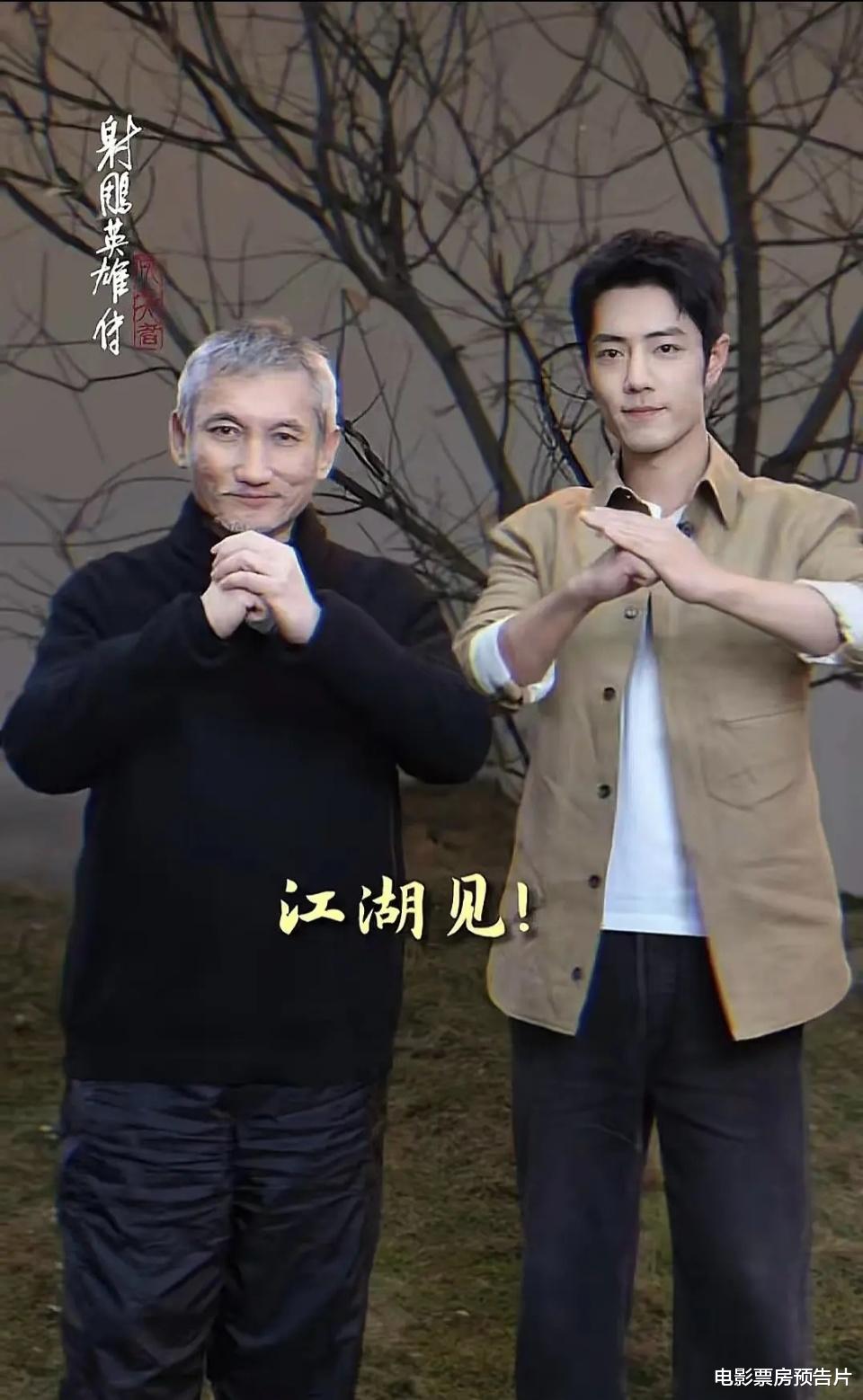

曾经在香港影坛呼风唤雨的大导演徐克,怎么都不会想到《射雕英雄传:侠之大者》(以下将简称《射雕》)的票房会扑得如此之惨。

继内地票房断崖式下跌后,中国香港本土市场也将面临退市风险。

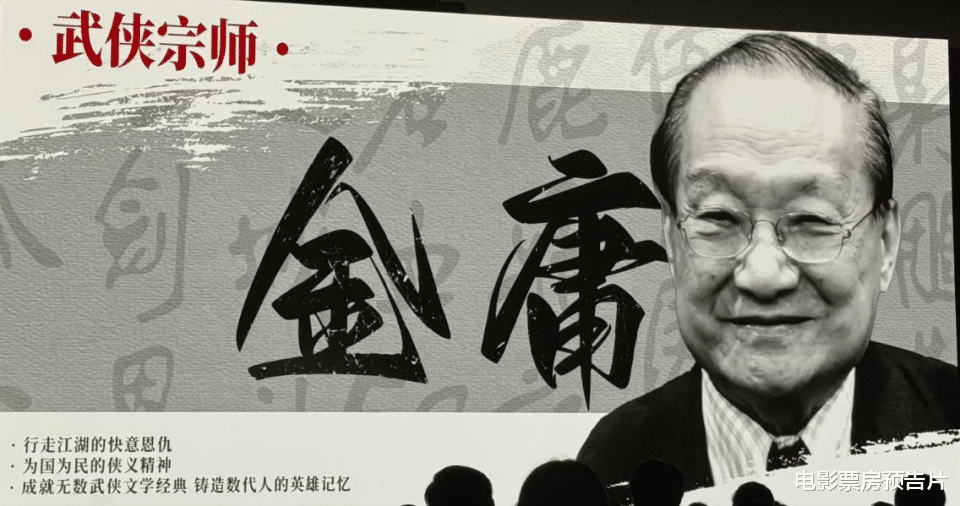

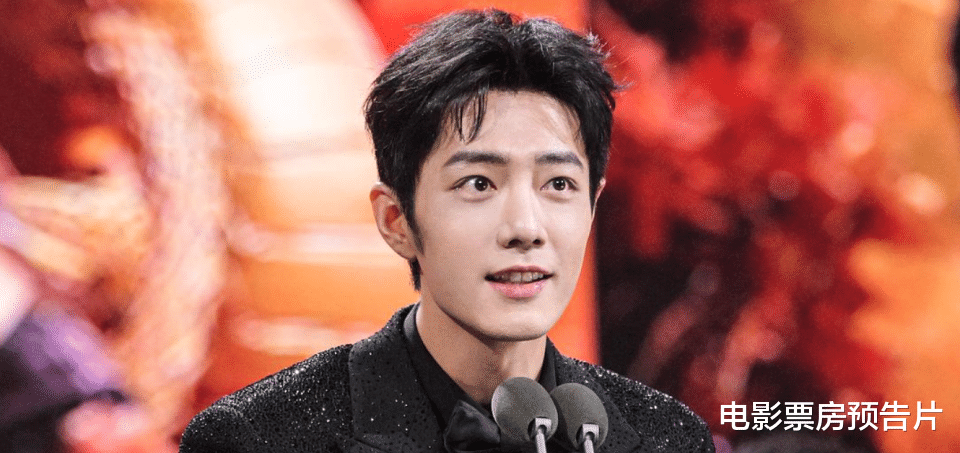

为什么一部承载着金庸经典IP、徐克武侠金字招牌和顶流肖战加持的电影,会在上映后不久就沦为观众的弃子呢?

当内地观众用烂片标签将该片钉上耻辱柱时,徐克就已经被香港本土观众抛弃了。

一、《射雕》香港票房。

2025年的春节档,原本是徐克重振武侠雄风的舞台。

他的新作《射雕》在内地预售阶段狂揽3.5亿票房,冲进了中国影史预售第六名的位置。照说,只要口碑能说得过去,20亿票房不是轻而易举嘛。

然而,这场看似势不可挡的狂欢,在大规模公映第二天便戛然而止了,因为同档期角逐的《哪吒之魔童闹海》票房爆了。

与此同时,该片在香港市场同样遭遇致命一击。

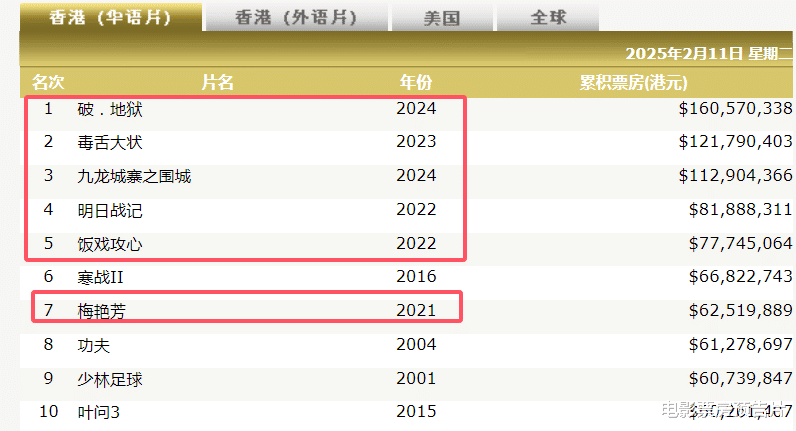

香港票房数据显示,《射雕》首日票房仅71.2万港元,远低于同期本土喜剧《祥赌必赢》(133.4万港元)和古天乐的贺岁喜剧《临时决斗》(225.4万港元)。

2月12日,在新片《美国队长4》首映开画影响下,上映15天的《射雕》单日票房跌至7866美元,换成人民币也就是5.6万左右,大幅落后于同期的《封神第二部》。

2月13日,香港单日票房排行榜出炉,前三甲为《美国队长4》《唐探1900》和《封神第二部》。

《美国队长4》上映第二天,继续霸榜,单日票房轰下117万港元;接着是陈思诚的《唐探1900》登陆香港首日拿到30.4万港元,排名第二;《封神第二部》再收9万港元,夺得季军。

《射雕》单日票房已经跌到2.8万港元,位居第十。加上此前的60.3万美元成绩,上映16天的《射雕》香港总票房仅收450万。

更重要的是,此片的香港院线排片已经缩减至26家了,说明,《射雕》在香港即将退市,本土院线票房基本固定在450万左右了。

二、《射雕》即将退市。

有人会说,香港电影市场很小,没必要在意。其实不然,近些年,香港本土电影开始回暖了。

2022年至2024年,前五名刷新了香港华语电影票房排行榜,它们分别是《还是觉得你最好》《明日战记》《九龙城寨之围城》《毒舌律师》和《破地狱》。

2024年底,黄子华的《破地狱》香港本土更是拿到了1.6亿港元。数据不会说假话,这些年,香港市场已经复苏了,很多人也都愿意走进电影院了。

再来对比一下徐克的《射雕》450万票房,是不是很明显,香港观众已经抛弃了这部电影。

《射雕》即将退市,是市场说了算。

市场决定了是否能够走得更远,当上座率不行,排片场次随之下降,被其他高质量电影所取代,今年的《哪吒2》就是一个典型例子。

所以,市场永远是最公正的裁判,当一部电影失去观众,它的退场便是必然。而《哪吒2》的百亿征途,则印证了那句老话——好作品自己会说话。

三、《射雕》票房扑街,徐克要负主要责任。

之前,啡哥专门写过《射雕》影评,所以,此文就不再重复剧情了,只做总结性点评。

《射雕》质量不佳,与剧本架构有着莫大的关系,在我看来主要表现在以下三个方面:

其一、徐克的叙事能力退化了。

近年来,王晶、徐克等香港导演频繁推出魔改金庸的烂片,消耗了观众耐心。有网友嘲讽:“他们以为挂上金庸的名字就能骗票房,但香港观众早就看穿了这套把戏。”

在《射雕》中,金庸原著宏大的家国情怀被简化为浓墨重彩的你找我,我找你剧情,还出其不意弄出了“郭靖、黄蓉和华筝的三角恋情”。

很多关键性的情节均一笔带过,前期叙事徐克竟然用起了大量的旁白。好的电影,镜头语言就能让观众一目了然,旁白过多则说明电影在叙事上存在巨大问题。

影片用走马观花的流水账方式,想把金庸百万字小说囊括其中,导致叙事支离破碎。

相比之下,1983版TVB《射雕》用59集细腻刻画人物成长,而徐克的压缩性叙事,暴露了其对经典IP的粗暴消费。

也难怪金庸曾愤怒地表示:“以后你别想碰我的作品了。”

其二、徐克把武侠片拍成了特效玄幻片。

徐克曾以《狄仁杰之通天帝国》系列开创“玄幻武侠”,在这部《射雕》中,他用到了极致,郭靖与欧阳锋的对决,用了转圈圈摆姿势加上特效光环完成了。

光波对决一般常用在网络大电影中,比如说谢苗的《齐天大圣》、孙耀威的《捉仙记》等。

拜托,这是武侠片啊。

香港观众对徐克的期待本是“拳拳到肉”的硬桥硬马的硬派武侠,而《射雕》的武侠招式美学荡然无存。

总体下来,就和肖战的《诛仙》一个套路。

其三、徐克的创造力与施南生的缺席。

从《狄仁杰》系列到《射雕》,徐克的个人创造力枯竭,他愈发依赖特效奇观,从而忽视了故事内核的打磨。

年轻观众渴望的是沉浸式的观影体验与情感共鸣,但《射雕》仍停留在的老派美学中,外带玄幻网游式的视觉堆砌。

如此这般的视听创作语言就显得陈旧笨重。反观,《哪吒2》以硬核动画制作或颠覆性叙事,吸引了广大影迷。

尽管《射雕》投资高达5亿,但成片质感却被嘲不如网大。场景设计缺乏新意,动作戏被批PPT式打斗,甚至服装道具也被指塑料感十足。

这种高投入低产出的落差,让观众质疑徐克是否在敷衍了事。

更讽刺的是,影片试图以“侠之大者,为国为民”的说教打动大汗和现场观众,与金庸所表达的家国情怀完全风马牛不相及。

郭靖和他所做的侠义事件,才能塑造出“侠之大者,为国为民”的形象,光喊口号,对着摄像机随便吹吹就行了吗?

徐克电影质量下滑如此严重,可能与施南生有关。

徐克前妻施南生曾是其最重要的创作伙伴,担任制片人时严格把控项目质量,比如刘德华和刘嘉玲主演的《狄仁杰之通天帝国》等。

离婚后,徐克的作品质量直线下滑,《奇门遁甲》《射雕》接连扑街,看样子,没有监制施南生的约束,徐克只剩自我重复了。

香港观众对他的期待本应是创作型导演的锐气,而非商业匠人的保守,他不再是那个颠覆《笑傲江湖》的离经叛道者了。

最重要的一点,这已经不是随便忽悠,粗制滥造就能赚取高票房的时代了。

基于以上三点,《射雕》的票房扑街,徐克有着不可推卸的责任。

四、徐克几乎没有重塑肖战。

香港,可是徐克大本营啊!

与其说观众抛弃了《射雕》,还不如说观众抛弃了徐克。

徐克,是何等人也?

香港电影黄金时代的“武侠大导演”徐克,曾以《笑傲江湖》《新龙门客栈》《黄飞鸿》等经典作品,将林青霞、王祖贤、张曼玉等演员推向神坛。

1980至1990年代,徐克的成功秘诀在于重塑演员。他擅长挖掘演员的潜在特质,甚至颠覆其固有形象。

林青霞从琼瑶剧的“玉女”蜕变为《笑傲江湖》中雌雄莫辨的东方不败,成为华语影史最具颠覆性的角色之一;

王祖贤在《倩女幽魂》中诠释的聂小倩,以凄美妖媚的气质重新定义了蒲松龄笔下的“小倩”形象;

张曼玉在《新龙门客栈》中饰演泼辣还带有万种风情的金镶玉,打破其早期之前的“花瓶”标签。

李连杰在《黄飞鸿》中蹲着马步向你招手,徐克让李连杰完成了从武打明星到功夫演员的蜕变。

可现在呢?

用编剧汪海林的犀利点评来说吧。

2月1日,王海林发文:“徐克是什么导演?资方给神仙阵容就拍经典,给流量烂牌就拍烂片。”

这如同一把解剖刀,剖开了这场溃败的核心内容,当导演的创作意志被资本与流量绑架,艺术与商业的平衡便彻底崩塌。

流量明星肖战确实是一把“双刃剑”。

影评人尖锐指出:“粉丝冲预售,路人被劝退”——这种割裂最终让影片沦为“粉丝特供”,而普通观众则因对流量明星的天然抵触选择远离。

顶流肖战无疑是《射雕》前期营销的核心筹码。在内地,粉丝以“锁场”“包场”等方式将预售推至影史前六,但这招对香港观众有用吗?

要知道上世纪九十年代,他们都已经见识过刘德华、郭富城、张学友、黎明等流量明星的风采,肖战放到香港去宣发,可以说,一点效果都没有。

再说,在这部电影中,徐克对肖战完全没有重塑,感觉肖战就是从《诛仙》片场走过来一样,他的加盟并未带来演技上的突破。

香港观众对肖战版郭靖的冷眼,是对金庸角色的认知更贴近传统港剧,如83版《射雕》,对内地流量明星的接受度有限。

另外,肖战粉丝经济的数据泡沫在香港缺乏土壤,院线经理更看重影片的实际吸引力,也就是实打实的剧本质量。

《射雕》的票房扑街,宣告了一场导演与资本共谋的失败实验。

五、尾声:武侠已死,徐克何去何从?

徐克曾坦言:“现在拍电影更像在赌桌上押注。”

在这种心态下,《射雕》成为一场豪赌——赌流量、赌IP、赌特效,却唯独没有赌对观众的真实需求。

《射雕》的溃败,为徐克敲响了警钟,同时也让吴京瑟瑟发抖,他投资打造的武侠大片《镖人》,会不会和《射雕》一样,口碑票房双扑街呢?

是武侠真的死了,还是缺少打动人心的武侠作品呢?

徐克曾用《蝶变》革新武侠类型,用《智取威虎山》证明主旋律也能拍出商业武侠质感。

如今,75岁的他若想重获尊重,或许需要一次彻底的“破茧”,正如网友所言:“与其在流量废墟上苟延残喘,不如潜心打磨剧本,找回对电影的初心。”

当流量泡沫破灭、情怀价值耗尽,导演若不能直面创作危机,终将被观众抛弃。

长此以往,“徐克”二字终将沦为电影史上一声叹息的注脚。

武侠片也必将成为香港电影黄金时代最后的挽歌。

流量扛不了票房!特别是没有演技的!这个电影主演的演技真的太烂了[笑着哭]

肖战、于适这些人没有演技,只会沦落成票房毒药。

但凡有新龙门客栈和笑傲江湖之东方不败一半水准。。。。。。超不过哪吒超过唐探不是问题,结果廉颇老矣。。。。一饭三遗屎

这么说吧,你让大傻春演郭靖,有徐克的名字加持保底也15亿。肖战,掰腕子我让他俩手上他也不是个,演郭靖?哪来的勇气

里面这么多的故事剧情不是一部电影就能完美的演绎出来的[敲打][敲打]

老怪就不能拍点别的吗