本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

1946年的一个冬日,阳光透过窗户,洒在大连市的一座礼堂内,一场先进事迹报告会正在热烈进行,台下座无虚席。

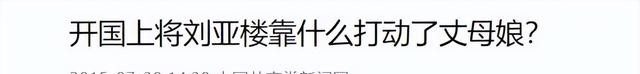

刘亚楼,这位刚从苏联回国不久的将领,也在台下认真聆听着,他身姿挺拔,眼神中透着军人的坚毅与睿智,岁月在他脸上留下了痕迹,却也赋予了他成熟稳重的魅力。

此时,一位年轻女子走上台,她就是翟云英,翟云英身姿高挑,一头乌黑的秀发整齐地束在脑后,白皙的肌肤,深邃的眼眸,高挺的鼻梁下,是一张线条优美的嘴唇。

她身上散发着一种独特的气质,既有东方女性的温婉,又融合了西方人的热情大方。

站在演讲台上,翟云英神情庄重,声音清脆而有力,她讲述着自己的经历,回忆起那些被战争阴霾笼罩的日子。

刘亚楼被翟云英的演讲深深打动,他的目光紧紧追随着她,在那一刻,一种奇妙的感觉在刘亚楼心中悄然滋生。

报告会结束后,刘亚楼的心情久久不能平静,他向旁人打听翟云英的情况,从那以后,翟云英的身影时常在刘亚楼的脑海中浮现,挥之不去,缘分的红线,就这样悄然在两人之间牵起,一段美好的爱情故事,即将拉开帷幕。

在俄语里,中俄混血的翟云英名字是塔玛拉,寓意为可爱、聪慧的女孩,这个寓意,果不其然地也伴随了翟云英的一生,翟云英的父亲是一个中国人,也曾有过留苏经历,参加了苏维埃红军,保护红色政权。

翟云英父亲在苏联参战期间,认识了一位美丽的苏联女孩安娜,同样是一眼万年般,确认过眼神,两个人就走在了一起。

后来在抗日战争中翟云英的父亲被日本人抓走,最后在日军的监狱中壮烈牺牲翟云英年幼时看见父母的这一段经历,让她毕生难忘,从此更产生了深远的影响。

1945年,苏联红军开进东北,东北迎来了解放,不到18岁的翟云英,受到中共党组织的影响,积极投身到协助大连市委做妇女及群众工作中,她热情地宣传党的进步思想和先进政策,用自己的行动感染着身边的每一个人。

在遇到翟云英之前,刘亚楼的感情生活充满了坎坷与无奈,他的第一段婚姻,是那个时代常见的包办婚姻,父母为他娶了一位童养媳,然而,这段婚姻从一开始就缺乏感情基础。

1925年,15岁的刘亚楼毅然决然地参军入伍,投身于革命的洪流之中,从此,他踏上了漫长而艰辛的革命征程,与家乡和那位童养媳断了联系,后来,国民党反动民团四处追捕刘亚楼,找不到他,便将怒火发泄在他的家人身上。

那位可怜的童养媳被民团抓走,在威逼利诱之下,她无奈改嫁他乡,从此消失在了刘亚楼的世界里,音信全无,这段婚姻,对于刘亚楼来说,更像是一种传统习俗的束缚,随着他投身革命,这段婚姻也成为了过去式。

刘亚楼一心扑在革命事业上,经历了中央苏区的反“围剿”战斗,走过了两万五千里长征,在漫长的岁月里,他始终过着清教徒式的生活,将个人感情问题抛诸脑后,直到长征结束,红军到达陕北,局势逐渐稳定下来,刘亚楼才开始考虑自己的终身大事。

在延安,他结识了前来抗大学习的女青年员凌漪,员凌漪是个漂亮的陕西姑娘,她年轻有活力,思想进步,对革命事业充满热情,两人相互爱慕,很快便走到了一起。

他们的婚礼虽然简单,却也十分隆重,毛主席、林总等都亲临道贺,为这对新人送上了美好的祝福,婚后,他们有了一个儿子,取名刘煜南,一家人的生活幸福而温馨。

然而,幸福的时光总是短暂的,不久后,刘亚楼受中央派遣,前往苏联留学,员凌漪无法跟随他一同前往苏联,只能留在国内,默默等待丈夫的归来。

在苏联期间,刘亚楼全身心地投入到学习和战斗中,苏德战争爆发后,他积极参与到保卫苏联的战斗中,为抗击法西斯贡献自己的力量,然而,战争阻断了他与国内的联系,消息传递变得异常困难。

员凌漪迟迟没有收到丈夫的消息,心中充满了担忧和不安,后来,她从一位战友口中得知,刘亚楼已经在苏联牺牲,让员凌漪悲痛欲绝,她无法接受这个残酷的现实,整日以泪洗面。

在悲痛和无奈之下,为了给孩子一个完整的家,员凌漪选择了改嫁,与另一位红军干部结了婚。

当刘亚楼辗转得知妻子改嫁的消息时,他的内心受到了巨大的冲击,婚姻在战争的无情捉弄下,就这样画上了句号,他感到无比的失落和痛苦。

但他也深知,在那个动荡的年代,每个人都身不由己,他理解员凌漪的选择,毕竟她还年轻,还要独自抚养孩子,生活的压力让她不得不做出这样的决定,刘亚楼只能默默接受这个现实,将这份伤痛深埋在心底。

在苏联的日子里,刘亚楼结识了苏丽娃,苏丽娃是早期工人运动领袖、中共早期领导人苏兆征的女儿,1936年,作为烈士之后,苏丽娃和毛岸英等人一起被送到苏联学习。

她天资聪慧,美丽大方,俄语说得非常流利,刘亚楼进入苏联伏龙芝军事学院后,因俄语基础薄弱,苏丽娃主动当起了他的俄语辅导老师。

在学习和生活中,两人逐渐产生了感情,最终喜结连理,结婚那天,身在苏联的林总亲自前往道贺,为他们的婚礼增添了一份特殊的意义。

然而,这段婚姻仅仅维持了三年左右的时间,便因为种种原因画上了句号,刘亚楼再次恢复了单身,继续在异国他乡为革命事业拼搏奋斗。

这些过往的婚姻经历,虽然充满了波折和遗憾,但也让刘亚楼更加珍惜来之不易的幸福,直到他遇见翟云英,命运的轨迹才再次发生改变,开启了一段全新的爱情篇章。

报告会后,在大连市委书记韩光的有意撮合下,刘亚楼和翟云英有了更多相处的机会,随着交往的深入,刘亚楼发现翟云英不仅外表美丽动人,内心更是坚强而善良,她热爱生活,对工作充满热情,对待身边的人总是真诚友善。

他们有着许多共同的话题,都对革命事业充满热情,对未来充满希望,然而,当两人感情逐渐升温,到了谈婚论娶的阶段时,却遭遇了一个不小的阻碍。

翟云英的母亲安娜对他们的年龄差距表示担忧,安娜看着眼前这个比女儿大了将近18岁的男人,心中满是顾虑,她担心女儿将来会因为年龄的差异而不幸福,毕竟,在她的观念里,这样的年龄差距是比较大的。

刘亚楼得知安娜的顾虑后,并没有退缩,他深知,想要赢得安娜的认可,就必须用真诚和行动来证明自己的心意。

于是,他精心准备,带着礼物,满怀诚意地去拜访安娜,一进门,刘亚楼就用一口流利的俄语,亲切地称呼安娜为“妈妈莎”,这一声称呼,瞬间拉近了他与安娜的距离。

随后,刘亚楼与安娜坐在客厅里,开始了一次真诚而深入的交谈,安娜静静地听着,刘亚楼的故事深深打动了她,她从刘亚楼的眼中看到了真诚和坚定,最终,安娜被刘亚楼的诚意所打动,同意了他们的婚事。

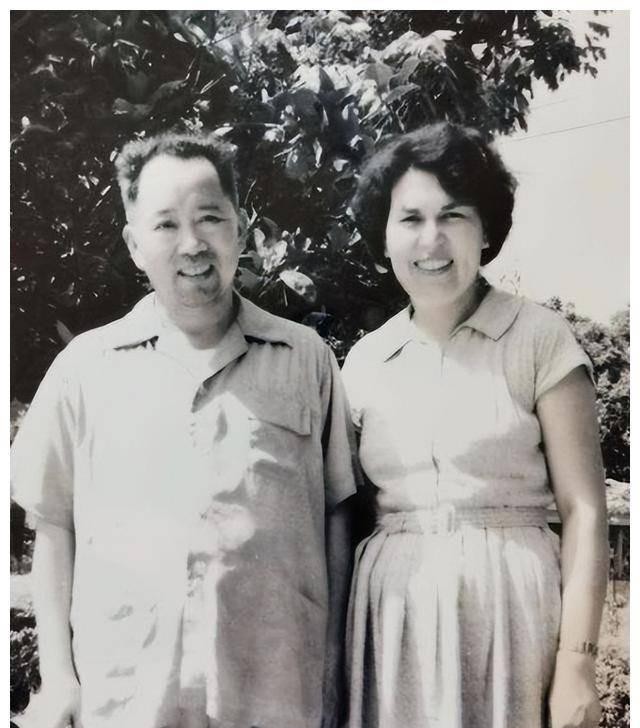

1947年5月,在韩光等人的主持下,刘亚楼和翟云英举行了简单而隆重的婚礼,结为革命伴侣,然而,婚后的甜蜜时光如白驹过隙,短暂得让人来不及细细品味,革命战争的残酷现实,像一道无情的鸿沟,将这对新婚夫妇分隔两地。

婚后不久,刘亚楼就奉命奔赴前线,投入到了激烈的战斗之中,作为东北战场的核心指挥者之一,他深知自己肩负的责任重大,每一个决策都关乎着无数战士的生命和战争的胜负。

他日夜坚守在指挥所,双眼熬得通红,人也变得又黑又瘦,战场上的局势瞬息万变,他必须时刻保持高度的警惕和冷静,运筹帷幄,调兵遣将。

而翟云英,这位坚强的女子,也紧随丈夫来到了东北前线,虽然她无法像丈夫一样在战场上冲锋陷阵,但她在后方默默地承担起了家庭的责任,用自己的方式支持着丈夫的事业,她与其他领导同志的眷属们相互扶持,共同面对生活中的困难。

随着时间的推移,刘亚楼因战功卓著被调往北京,担任筹建中国人民解放军空军的重任,这是一项艰巨而光荣的任务。

为了筹备新中国的空军建设,刘亚楼日夜操劳,经常半夜还在办公,他跑地方要求支援,赴苏联商谈援助,恨不得有分身术,一个人可以当多个人用。

翟云英看在眼里,急在心里,她心疼丈夫的辛苦,希望能为他分忧解难,但除了在生活上多加照料,她似乎做不了什么,她默默地承担起了照顾家庭的重任,让丈夫能够安心工作,她把家里打理得井井有条,照顾孩子们的生活和学习,让他们在一个温馨的家庭环境中成长。

命运的齿轮无情地转动着,1964年,刘亚楼身体出现了异常状况,向来精力充沛的他,感到莫名的疲惫和不适,回国后,面容憔悴,人也消瘦了许多,翟云英看着丈夫日益消瘦的脸庞,心急如焚。

在妻子的再三坚持下,刘亚楼终于去医院做了全面检查,然而,检查结果犹如晴天霹雳,让他们夫妻二人都难以接受——刘亚楼被确诊为晚期肝癌。

翟云英的世界仿佛在那一刻崩塌,她无法想象失去丈夫的生活将会怎样,但她知道,此刻的刘亚楼更需要她的支持和陪伴,她强忍着悲痛,在丈夫面前展现出坚强的一面。

得知病情后,刘亚楼并没有被病魔吓倒,他依然心系空军事业,继续关心着部队的情况,他常常在病床上思考着空军的发展战略,与前来探望的同事们讨论工作。

仿佛忘记了自己是一个身患绝症的病人,他的心中只有空军,只有国家和人民的安危。

1965年5月7日,刘亚楼最终还是没能战胜病魔,永远地离开了,翟云英悲痛欲绝,她守在丈夫的遗体旁,放声大哭。

刘亚楼去世后,翟云英独自承担起了家庭的重任,她用自己柔弱的肩膀,为孩子们撑起了一片天。

在那些艰难的岁月里,翟云英从未想过改嫁,她的心中只有刘亚楼。

岁月流转,翟云英的头发渐渐变白,但她对刘亚楼的爱却始终如一,从未改变,她用自己的一生,诠释了什么是真正的爱情,什么是忠贞不渝。

参考资料

人民网-中国共产党新闻网——与刘亚楼相识相伴的点滴回忆 2015年07月29日07:26

云南省八路军新四军历史研究会——刘亚楼将军二三事——纪念刘亚楼将军诞辰一百一十周年 2020年04月03日 19:16

中红网—红色旅游网——特稿:追思先辈业绩 赓续红色基因——中国人民解放军空军首任司令员、开国上将刘亚楼同志及夫人翟云英前辈追思会纪实(组图)2021-12-13 16:08:58

中国共产党新闻网——开国上将刘亚楼靠什么打动了丈母娘? 2015-07-30 14:38