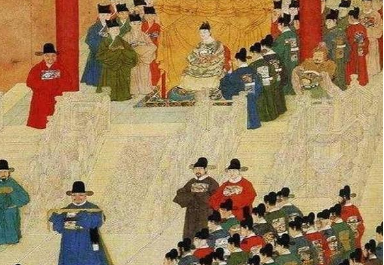

在中国封建社会的历史长河中,中央集权与地方权力之间的制衡一直是治国理政的重要课题。北宋(960-1127年)时期,国家统治体制日趋完善,朝廷与地方官员之间的权力制衡尤为引人关注。本文将重点探讨北宋朝廷与地方官员的权力制衡问题,分析其中所蕴含的独特观点与逻辑,以及对当时国家治理和地方管理的影响。

首先,北宋朝廷在制度设计上,采取了一系列措施,以实现对地方官员的有效控制。这些措施包括选拔任用、考核监督、官员轮换等,旨在防止地方官员形成长期的地方势力。例如,北宋实行严格的科举制度,选拔贤能之士担任地方官员;通过实行监察制度,加强对地方官员的考核与监督;通过官员轮换制度,避免地方官员在一个地区长期任职。这些制度的实施,体现了北宋朝廷对地方官员的有效管理,有利于维护国家的统一与稳定。

其次,北宋朝廷在治理策略上,注重与地方官员的协作与沟通。这种策略体现在朝廷对地方官员的信任与尊重,以及在处理地方事务时给予地方官员一定的权力与自主性。例如,在灾害救助、地方建设等方面,朝廷会与地方官员密切协作,充分发挥地方官员的专业知识和实践经验。这种策略有利于提高地方治理的效率与质量,为国家的繁荣发展创造良好的条件。

然而,在北宋朝廷与地方官员的权力制衡中,也存在一些问题与挑战。尽管北宋朝廷在制度设计上采取了一系列措施,但地方官员往往还是容易形成一定的地方势力。这主要表现在地方官员通过贿赂、拉拢关系等手段,影响中央对其的任免和考核;地方官员利用职权,侵占民财、剥削百姓,损害国家利益。这些问题不仅削弱了朝廷的权威,也影响了地方的治理效果,给国家治理带来了挑战。

为应对这些挑战,北宋朝廷采取了一定的对策。如设立更为严格的法规,打击地方官员的腐败行为;加强中央与地方之间的信息沟通,以便及时发现问题并加以整治;推行地方自治制度,提高地方社会的自我管理能力。虽然这些对策取得了一定的效果,但仍难以完全解决问题。这也从一个侧面反映出,在封建社会中,实现中央与地方之间完美的权力制衡是一个相对困难的任务。

总之,北宋朝廷与地方官员的权力制衡关系,充分体现了封建国家治理的微妙平衡。在权力制衡中,朝廷通过一系列制度与策略,既实现了对地方官员的有效控制,又给予了他们一定的权力与自主性,以维护国家的统一与稳定,促进国家繁荣发展。然而,权力制衡过程中的问题与挑战,也提醒着我们在国家治理中要不断地进行制度创新和完善,以适应不断变化的社会环境。

在这个历史时期,朝廷与地方官员的权力制衡为后世治理提供了宝贵的经验。通过分析北宋的历史案例,我们可以更好地理解当代国家治理的一些基本原则和规律,为现代国家治理提供有益的借鉴。