在云南省西双版纳傣族自治州的景真地区,有一座古老而神秘的建筑——景真八角亭。它如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在傣乡的绿野之中,向世人展示着傣族人民的智慧与信仰,诉说着佛教文化的辉煌与沧桑。

傣族佛教的圣地相传景真八角亭是为了纪念佛祖释迦牟尼而建造的,其独特的八角造型,正是模仿了佛祖戴的金丝台帽“卡钟罕”。

在傣语中八角亭被称为“窝苏”,是景真地区中心佛寺“瓦拉扎滩”的一个重要组成部分。八角亭不仅承载着宗教的神圣使命,更是傣族人民心中的佛教圣地。

古时候景真八角亭是个议事亭,在傣历每月十五日和三十日两天,景真地区的佛爷会集中在亭中,聆听高僧授经,商议宗教的重大活动。

八角亭也是处理日常重要事务以及和尚晋升为佛爷的地方,见证了无数佛教徒的成长与蜕变,承载着傣族佛教发展的历史轨迹。

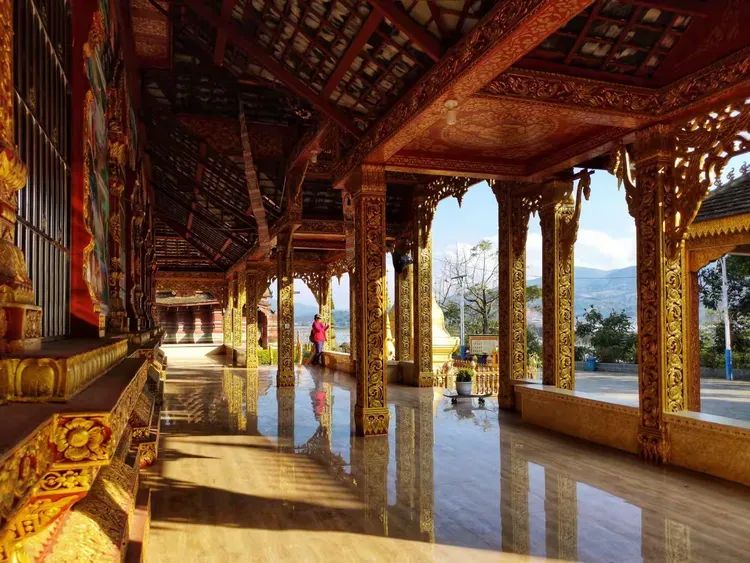

景真八角亭的建筑特色令人叹为观止。其基座为砖砌,亭身为木结构,高12米,底直径为10米,由座、身、顶三部分组成。

亭身分为8个大面、31个小面,交成32个角,这种独特的设计使得亭子在视觉上呈现出一种和谐而富有层次感的美感。

亭室由24面墙壁构成,室内供奉着一尊庄严肃穆的释迦牟尼铜像,为亭子增添了几分神圣与庄严。

在亭顶插着一根挂有铜铃的银伞,与下层八角椽上的铜铃一起随风摇动,发出清脆悦耳的丁当声,如同佛祖的召唤,回荡在傣乡的山水间,让人心生虔诚与敬畏。

亭内部的墙壁上绘有各种精美绝伦的动物花卉图案,色彩鲜艳,栩栩如生。这些图案不仅具有极高的艺术价值,更蕴含着丰富的文化内涵与吉祥寓意。

同时墙壁上还安装着各色镜子,镜面反射出亭内的光影与色彩,使得整个空间更加绚丽多彩,仿佛置身于一个梦幻般的佛教世界。

亭中部的八角楼阁更是结构独特,8个角又分为10层,由下而上,层层重叠收缩,直到顶端。

这种精妙绝伦的建筑技艺展现了傣族工匠的高超智慧与匠心独运,使得景真八角亭在众多佛教建筑中脱颖而出,成为傣族建筑艺术的瑰宝。

景真八角亭不仅是傣族佛教文化的象征,也是傣族民族精神的凝聚。在这里傣族人民的信仰、智慧与艺术得到了完美的融合与展现。

亭子的每一个细节都蕴含着傣族人民对佛教的虔诚与对美好生活的向往。

每年泼水节,各族群众从四面八方涌向景真八角亭“赶摆”,举行丢包、泼水和物资交流等活动。

这一盛大的节日不仅是傣族人民欢庆新年、祈求幸福的方式,也是各民族团结友爱、文化交流的平台。

在景真八角亭的见证下,各族人民共同欢庆,共同祈愿,共同传承着中华民族的优秀传统文化。

对于景真八角亭的保护与传承,相关部门与机构一直不遗余力。

他们深知这座亭子作为珍贵的历史文化遗产,具有不可估量的价值,采取了一系列科学有效的保护措施,确保这座古建筑的完好无损。

定期维护与修缮工作使得景真八角亭的建筑结构与装饰细节得到了及时的修复与保养;周边环境的整治与规划,为景真八角亭营造了一个更加安全、整洁、优美的参观环境。

同时通过举办各种文化活动、展览、讲座等,向公众普及景真八角亭的历史文化知识,提高人们的文化自觉与保护意识,让更多人了解并参与到文化遗产的保护与传承中来。

景真八角亭的保护与传承,不仅是对历史的尊重与敬畏,也是对文化的弘扬与传承,更是对中华民族优秀传统文化根脉的守护。

在岁月的长河中景真八角亭如同一座佛教的圣迹,矗立在傣乡的土地上,向世人展示着傣族人民的智慧与信仰,诉说着佛教文化的辉煌与沧桑。

让我们一起走进景真八角亭,感受那份精妙绝伦的建筑之美,领略那份独特丰富的文化内涵,传承那份源远流长的历史记忆,守护那份珍贵无比的文化遗产。

坐落地:云南省勐海县

结构:木与砖石结构

类型:亭子

建设时间:始建于1701年