一八六三年六月二十七日,太平天国翼王石达开在成都的科甲岭刑场被处以极刑,年仅三十二岁。这位曾经叱咤风云的军事天才,最终在命运的捉弄下走向了悲剧的终点。石达开的死,不仅是个人命运的终结,更是太平天国运动由盛转衰的象征。他的故事充满了英雄的悲壮与时代的无奈,令人唏嘘不已。石达开的一生,从农家少年到太平天国的军事领袖,再到最终的末路,充满了传奇与悲剧。他的命运让人不禁思考:在历史的洪流中,个人的选择究竟能有多大意义?英雄的命运是否总是被时代所左右?

图片来源于网络

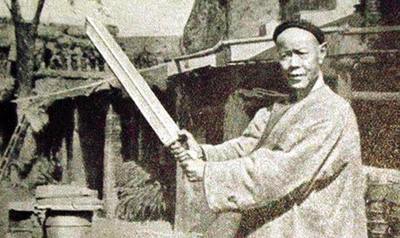

行刑前的最后时刻

在行刑前,石达开昂首挺胸,目光坚定地向前走去,步伐中透着一股不屈的威严。骆秉章站在他身后,望着他的背影,语气中带着几分安抚,说道:“你带来的幼子石定忠,我听闻他天资聪颖,你大可放心,我绝不会允许任何人伤害他。”然而,石达开并未因此停下脚步,只是冷冷一笑,连头都未回,仿佛对骆秉章的话充耳不闻。这一举动让骆秉章颇感尴尬,脸上闪过一丝不自然的神色。

在石达开心中,骆秉章不过是个言而无信之人,根本不值得信任。他转过头,目光如炬地看向站在一旁的唐友耕。唐友耕曾是太平军的一员,后因叛变投靠清廷,凭借战功升任云南提督。石达开语气平静却带着几分讥讽,对他说道:“论战场上的敌对,你我势不两立;但若论私交,你我却情同兄弟。前些日子你们收缴的那些文件,若觉得无用,大可销毁;若有价值,不妨留下,供后人阅读,或许他们会像读《列国志》、《三国演义》一般,从中了解我的事迹。至于定忠,他注定难逃一死,我只求你将他与我合葬一处,也算是对他最后的庇护。”

凌迟之刑:英雄的最后尊严

不久后,石达开与曾仕和等人被反绑在行刑柱上,准备接受极刑。刽子手首先对曾仕和下手,第一刀落下,曾仕和因剧痛难忍,发出一声凄厉的惨叫。石达开听到后,眉头微皱,厉声斥责道:“区区片刻之痛,何以不能忍受?”曾仕和被这一声呵斥惊醒,立刻咬紧牙关,不再发出任何声音。

轮到石达开受刑时,他表现得异常镇定。凌迟之刑,又称寸磔之刑,是一种极为残酷的刑罚,要求受刑者在极度痛苦中保持清醒,直至刀数达到规定数目才能断气。为了防止受刑者因剧痛而提前死亡,行刑前通常会在其口中塞入麻核桃等物,以阻止其发声。至于石达开口中是否被塞入核桃,只有清廷的执行者才知晓。

图片来源于网络

执行石达开刑罚的刽子手名叫余宝,他的师父是当时赫赫有名的“刽子手中的巨头”段一刀。据说,石达开在受刑过程中被割了上千刀,才最终气绝身亡。这位年仅32岁的青年英雄,在生命的最后时刻,依然保持着令人震撼的坚毅与从容。

行刑当日,天色阴沉,乌云密布,仿佛连天地都在为这位英雄的陨落而默哀。从第一刀到最后一刀,石达开始终未发出一声呻吟。观刑的四川布政使刘蓉目睹此景,不禁感叹道:“此人枭桀坚强之气溢于颜面,毫无摇尾乞怜之态。临刑之际,神色怡然,实为贼寇中之最悍者。”

石达开的成长与崛起

1831年3月,石达开出生于广西贵县那帮村(今贵港市港北区奇石乡),祖籍广东和平县,是汉族客家人。他的父亲石昌辉早年靠替人放牛、做工,积攒了一些钱财,购置了少量田地,家境虽不富裕,但勉强能够维持生计。石达开自幼聪慧,但因家境所限,未能接受系统的教育,只能在家务农,帮助家庭分担生计。然而,他并未因此放弃对知识的追求,尤其是对兵法的热爱。

石达开年少时便展现出非凡的胆识和领导才能。他不仅在家务农,还时常外出闯荡,做些小买卖,如贩卖鸡鸭、牛只以及煤炭等。他为人豪爽,乐于助人,遇到不平之事总是挺身而出,因此在乡里逐渐积累了良好的声誉。有一次,当地一名地主霸占了渠塘的水源,导致附近农民无法灌溉田地,庄稼面临枯死的危险。农民们虽然心急如焚,却因畏惧地主的权势而不敢反抗。石达开见状,毅然站了出来,号召大家团结一致,共同对抗地主。他义正词严地对村民说:“土地和水是我们的生命,跟我一起去找地主理论。如发生冲突,一切后果由我承担!”行事果断,一腔热血,一下就打动了村民们。

地主最终不得不妥协,乖乖让出了渠塘。这件事不仅解决了村民的燃眉之急,也让石达开在乡里声名鹊起。他的勇敢和智慧赢得了广泛的尊敬,逐渐在群众中树立了威信。

图片来源于网络

石达开自幼酷爱读书,尤其对《孙子兵法》情有独钟。据《贵县志》记载,他年仅十二岁时便展现出超越同龄人的成熟与抱负,自视甚高,胸怀四方之志,尤其喜欢谈论兵法韬略。他不仅从书本中汲取智慧,还善于将理论与实践相结合,这为他日后成为太平天国的重要领袖奠定了基础。

然而,石达开并非一开始就立志反抗清廷。他十六岁时,也曾考虑过通过科举考试进入仕途,为朝廷效力。然而,当他亲眼目睹清廷统治下百姓的苦难、官场的腐败以及朝廷对外软弱无能时,他的理想逐渐破灭。他意识到,仅凭一己之力无法改变现状,唯有另辟蹊径,才能带领百姓摆脱压迫,过上更好的生活。

天京事变与石达开的出走

1856年,太平天国的都城天京(今南京)爆发了一场震惊朝野的内乱——“天京事变”。这场由北王韦昌辉主导的政变,不仅使太平天国刚刚有所起色的局势急转直下,更让这场轰轰烈烈的农民运动陷入了自相残杀的深渊。东王杨秀清在毫无防备的情况下被韦昌辉残忍杀害,上万名东王部属也惨遭株连,天京城内一时间血流成河,人心惶惶。

图片来源于网络

在前线作战的石达开得知消息后,匆匆赶回天京,试图阻止韦昌辉的滥杀行为。然而,他的劝阻却被韦昌辉视为与东王杨秀清“一个鼻孔出气”,甚至招来了杀身之祸。为了自保,石达开不得不连夜逃离天京,甚至来不及带走家人。韦昌辉随即带兵冲入翼王府,将石达开的家人及部属全部杀害。这一惨剧不仅让石达开痛失至亲,更导致太平天国高层领导人的大量流失,使得本就脆弱的政权雪上加霜。

逃离天京后,石达开逆境坚强不挠,强忍家人遇害的悲痛与愤怒,在安徽举兵反抗。他上书天王洪秀全,请求诛杀韦昌辉以平民愤,这一举动得到了广大军民的支持。洪秀全在权衡局势后,最终下诏处死了韦昌辉。然而,这场政变已经使太平军的力量遭到极大削弱,太平天国的内部矛盾也愈发尖锐。

图片来源于网络

经此事后,洪秀全的疑心病愈发严重。他时刻担心有人篡夺他的王位,对开国元勋和重臣们充满了猜忌。尽管石达开在事件平息后奉诏返回天京,并不计私怨地稳定了局面,但洪秀全对他的忌惮却与日俱增。石达开在追究屠杀责任时,只惩首恶,不咎部属,甚至连北王亲族都得到保护和重用。这一宽宏大量的举动赢得了军民的一致拥护,大家甚至推尊他为“义王”,认为他做事讲究公义,理应获得这一尊称。然而,一向淡泊名利的石达开并未接受这一称号。

尽管如此,军民对石达开的拥护却让洪秀全感到不安。他认为石达开功高震主、深得民心,对自己构成了威胁。于是,洪秀全开始对石达开百般刁难,甚至将自己的两个哥哥封王,试图牵制和削弱石达开的权力。面对洪秀全的猜忌和敌意,石达开虽有心力挽狂澜,但独木难支。为了避免进一步的冲突与牺牲,他索性再度离京,前往安庆避祸。石达开的出走使太平军从此失去了一个能够力挽狂澜的领导者,太平天国的局势也愈发不可收拾。

大渡河兵败与石达开的被俘

大渡河,这条以湍急水流和陡峭河岸闻名的天堑,自古以来便是兵家必争之地,也是无数军队难以逾越的天然屏障。1863年4月,太平天国名将石达开率领三四万精锐部队,从冕宁、越西一路疾行,直奔大渡河。这片地域山川壮丽,地势险峻,彝汉杂居,土司势力盘根错节。石达开深知此地复杂,为求顺利通过,他事先派人向彝族土司岭承恩和王应元送礼示好,请求让道。然而,他万万没想到,自己正一步步踏入一场精心策划的陷阱。

时任四川总督的骆秉章,素有“与汉诸葛亮、唐韦皋并称”之名。他得知石达开的动向后,迅速制定对策。通过金银贿赂、封官许愿等方式,联络了土司等战略联盟。

石达开和他的太平军很快陷入了四面楚歌的绝境:重庆镇总兵唐友耕大军已从北面而至;土司武装王应元、彝人部队、清兵越西营杨应刚从其他三个方向彻底封堵了太平军南下的退路。更为雪上加霜的是,大渡河突遇百年不遇的涨水,太平军的粮道被切断,士气低落,形势岌岌可危。

就在石达开陷入绝境之际,骆秉章让人打起“投诚免死”大旗,并派杨应刚前往紫打地石达开大营游说投降。石达开深知已无路可退,为了保全麾下将士的性命,他提出了悲壮的议降条件:“愿一人而自刎,全三军以投安。”这一决定不仅展现了石达开作为一代名将的悲壮与无奈,更体现了他对将士们的深厚情谊与责任感。骆秉章表面上答应了石达开的条件,双方订立盟约,然而这不过是清廷的一场骗局。

图片来源于网络

石达开被俘后,他的部下缴械投诚。骆秉章表面上遣散了四千余名老弱病残的太平军士兵,却将两千名精壮士兵安置在大树堡寺庙中。就在一夜之间,这些士兵被清军全部剿灭,血流成河。清廷接到骆秉章的捷报后,迅速传旨即在四川省凌迟处死,并传首滋事地方示众。为了避免节外生枝,骆秉章立即执行了这一命令,并特意嘱咐行刑时使用“鱼鳞剐”的酷刑,还备足生石灰,以止血防臭。

刽子手余宝的悲惨结局

余宝在完成对石达开的行刑后,奉命前去检查尸体。他小心翼翼地走近石达开的遗体,伸手拨开其脸颊上散乱的头发,眼前的景象让他瞬间惊愕——石达开的双眼圆睁,目光如电,仿佛依旧充满了凛然的杀气。尽管余宝是一名经验丰富的刽子手,见过无数生死场面,但面对石达开这样的情形,他还是第一次感到如此震撼。在毫无心理准备的情况下,他心头猛然一紧,手中的刀“咣当”一声掉落,重重砸在自己的脚背上。

图片来源于网络

这次经历对余宝的心理造成了极大的冲击。不久之后,他的精神状态开始急剧恶化,逐渐变得疯疯癫癫,整日神志不清。他流落街头,成了成都府河畔的一名乞丐,口中不停地哀嚎:“吾罪矣……”这种状态持续了两个月,最终,余宝在府南河畔因精神崩溃而暴毙。他的结局令人唏嘘,似乎是对他参与这场残酷行刑的一种无声的惩罚。

唐友耕的背叛与石定忠的悲剧

石达开在临刑前曾托付唐友耕,希望他能善待自己的幼子石定忠,并将其与自己合葬。然而,唐友耕并未兑现这一承诺。骆秉章在向清廷上报的奏折中提到:“其子石定忠,现年五岁,例应监禁,俟及岁时照例办理。”这里的“照例办理”指的是根据《大清律例》的规定,石定忠在年满十一岁后将被送往内务府,接受阉割,之后要么被分配到官府为奴,要么被发配到新疆为奴。

石达开死后,石定忠失去了父亲的庇护,生活陷入了无尽的黑暗。他年幼无知,无法理解父亲为何突然消失,只能日夜啼哭,甚至喊出“为父报仇”的话语。这让清廷官员感到极度不安,担心他长大后会对朝廷构成威胁。为了避免夜长梦多,他们决定提前结束他的生命,尽管他尚未满十一岁。

当时有人提议用布包裹石灰,堵住石定忠的口鼻,将其窒息而死。骆秉章批准了这一残忍的方案。年幼的石定忠看到有人拿来石灰,天真地问道:“这是用来做什么的?”狱卒谢福如实告诉了他。石定忠听后,稚嫩的脸上露出一丝释然,问道:“我死了就可以见到父亲了吗?”谢福回答:“是的,你可以在天上见到他。”石定忠听后破涕为笑,指着胸前的玉牌说:“这是我生日时天王送的,你们不要拿走。”

图片来源于网络

然而,叛徒的承诺永远不可信。石定忠被害后,唐友耕并未按照石达开的遗愿将其妥善安葬,而是草草将他埋在庆云庵旁的一片荒地上。石达开的幼子就这样在历史的尘埃中无声无息地消失了。

骆秉章的结局与历史的评判

图片来源于网络

石达开死后三年,骆秉章在成都病逝。由于他为官清廉,被誉为“晚清第一清官”,清廷追赠他为太子太傅,并将其入祀贤良祠,谥号“文忠”。然而,骆秉章在石达开父子事件中的所作所为,却为他的“清官”形象蒙上了一层阴影。历史的评判往往复杂而多面,而石达开父子的悲剧,则成为了那个时代无数无辜者命运的缩影。

总结

石达开的一生,充满了英雄的悲壮与时代的无奈。他从一个普通的农家少年成长为太平天国的军事领袖,最终却在内外交困中走向末路。他的故事让人不禁思考:英雄的命运是否总是被时代所左右?在历史的洪流中,个人的选择究竟能有多大意义?

石达开的失败,不仅是个人命运的悲剧,更是太平天国运动走向衰亡的象征。太平天国的内讧和洪秀全的猜忌,让石达开无法施展才华,最终走向了悲剧的结局。然而,石达开的英勇和坚韧,依然赢得了后人的尊敬。