在这场全民参与的考研热潮中,我们看到太多普通家庭的期待与焦虑。父母们倾其所有支持孩子考研,期待通过这场教育投资改变命运。然而,当录取通知书尘封希望,或是毕业后陷入就业困境时,这种期待往往会化作深深的遗憾。

一、考研热背后的真相

数据显示,近十年来考研报名人数持续攀升,从2012年的165.6万增长至2024年的500余万。这一数字背后折射出的是日益激烈的就业竞争压力。教育内卷加剧,学历贬值成为不争事实。许多考生并非出于学术追求,而是将考研视为延缓就业、提升竞争力的无奈选择。

热门专业与冷门专业的天壤之别更加剧了这种焦虑。人工智能、大数据等新兴领域人才需求旺盛,而哲学、历史等传统学科则面临就业寒冬。数据显示,热门专业的平均起薪可达15万以上,而冷门专业毕业生往往只能拿到6-8千的月薪。

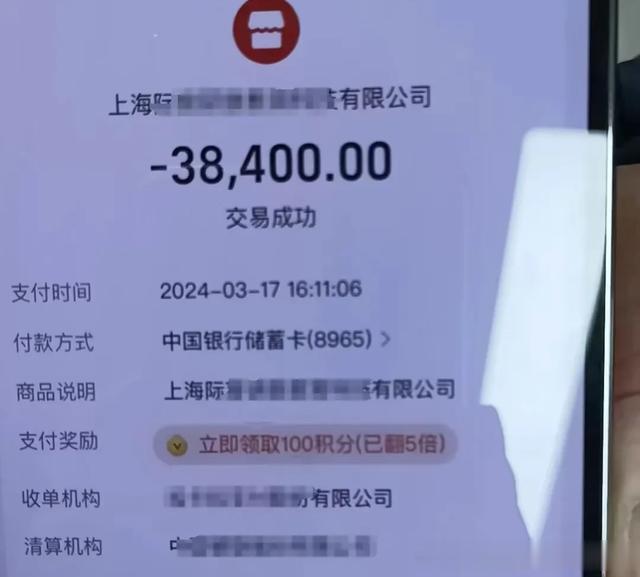

家庭经济负担也在持续加重。除了每年数万元的学费支出,考生还需要承担至少一年的脱产备考成本。对于普通工薪家庭而言,这笔开支往往意味着压缩日常生活开支,甚至背上新的债务。

二、命运的天平是否真的倾斜?

考研带来的改变往往是有限的。调查显示,在同等条件下,研究生的起薪仅比本科生高10%-20%。更重要的是,这种优势往往集中在热门专业和重点高校毕业生身上。对于普通院校的研究生来说,学历带来的优势可能微乎其微。

就业市场的反馈更加印证了这一点。许多企业明确表示,学历只是敲门砖,并非竞争力的核心要素。实际工作能力、实践经验往往比学历更重要。一位HR坦言:"我们更看重的是候选人的学习能力和解决问题的能力,而不是学历高低。"

个体差异才是决定命运的关键变量。有些本科生凭借出色的能力和努力,在职场中取得了令人瞩目的成就;而有些研究生却因为缺乏实践能力,陷入职业发展的困境。

三、理性选择:找到适合的发展路径

在做出选择之前,需要进行冷静的评估。首先要考虑个人的兴趣和能力倾向。如果对某个领域充满热情,并愿意为之付出努力,那么考研可能是不错的选择。其次要评估家庭的经济承受能力,避免因过度负债影响正常生活。

制定备选方案同样重要。可以先工作积累经验,再选择在职深造;也可以考虑其他提升途径,如技能培训、行业认证等。关键是要建立多元化的成长通道。

平衡期望与现实更是必要的一课。不能把考研视为改变命运的唯一出路,也不能盲目跟风选择热门专业。重要的是找到最适合自己的发展路径。

教育投资是一场需要谨慎权衡的长跑。对于普通家庭而言,与其盲目追逐学历镀金,不如帮助孩子建立正确的价值观和能力体系。在这个快速变化的时代,终身学习能力和适应变化的能力,才是真正的制胜法宝。与其执着于学历的高低,不如关注孩子综合素养的提升。这才是真正能够改变命运的关键所在。

考研需要砸钱吗?考研还要报辅导班寄宿学校的话,那也不是穷家庭吧?