《无人知晓》剧照

2024年圣诞节这天,一部名为《无人知晓》( A Complete Unknown)的电影在北美隆重公映。这部电影拍的是1961—1965年的鲍勃·迪伦(Bob Dylan),这是他生命中最重要的4年。

1961年1月,当时年仅19岁的迪伦孤身一人来到纽约闯荡,在短短的4年时间里迅速成长为美国青少年歌迷的偶像,甚至被《时尚先生》(Esquire)杂志评为引领世界潮流的4位风云人物之一,和美国总统肯尼迪、古巴总统卡斯特罗和美国黑人民权运动领袖马尔科姆·X (Malcolm X)并驾齐驱。这部电影的编导詹姆斯·曼高德(James Mangold)需要在短短的两个多小时的时间里把如此巨大的变化拍出来,难度可想而知。

《无人知晓》电影海报

电影开始于伍迪·格思里(Woody Guthrie)的那首《再见,很高兴认识你》(So Long, It's Been Good to Know You)。格思里是美国历史上最具传奇色彩的民歌手,代表的是二战前的那批真正来自民间的艺人。二战后的美国迎来了一场民歌复兴运动,很多年轻人从老民歌唱片中发现了一个“古老而又奇怪的美国”(The Old, Weird America,语出著名乐评人格雷尔·马库斯),纷纷拿起吉他开始模仿祖辈们粗粝的唱腔,以及他们玩世不恭的生活态度。

1961年时的迪伦就是这群年轻人中的一员。虽然他当时还不满20岁,却表现得像一个饱经沧桑的流浪歌手,这个绝活让他迅速获得了不少拥趸。扮演迪伦的提莫西·查拉梅(Timothée Chalamet,戏称甜茶)虽然外形和迪伦有些相似,但导演要求他现场演唱迪伦的所有歌曲,而且必须自弹自唱,难度不是一般的大。幸亏这部电影早在2020年初就立了项,此后因为疫情暂停了3年,短暂重启后又因为好莱坞编剧罢工而暂停了半年,甜茶这才得以花了4年多的时间苦练技艺,终于做到了几乎能够以假乱真的程度。据统计,甜茶在电影里一共演唱了40首迪伦的歌曲,把迪伦那鼻音很重的唱腔模仿得惟妙惟肖,只此一项就值回票价了。

上:迪伦的精神偶像皮特·西格,1970年

下:爱德华·诺顿饰演的皮特·西格

上:1965年4月,鲍勃·迪伦与琼·贝兹在泰晤士河畔的萨沃伊花园酒店内留影

下:莫妮卡·巴巴罗饰演的琼·贝茨

不但如此,就连扮演迪伦精神偶像皮特·西格(Pete Seeger)的爱德华·诺顿(Edward Norton)和扮演迪伦女友的、著名民歌手琼·贝茨(Joan Baez)的莫妮卡·巴巴罗(Monica Barbaro)也必须自己唱歌。事实证明这两人也都出色地完成了任务,尤其是巴巴罗,她的唱腔虽然和贝茨略有差异,但仅从音色来看甚至比贝茨还要悦耳。

1961年9月,鲍勃·迪伦与当时的女朋友苏姗·罗托洛一起拍摄肖像照

虽然有那么多唱歌的时段,但这部电影整体上仍然是一部正经的故事片。导演用一个三角恋作为幌子,讲述了一个严肃的故事。刚到纽约时的迪伦大部分时间都在翻唱老民歌,是西格(Pete Seeger)率先鼓励他创作自己的歌曲,这才促成了后来获得诺贝尔文学奖一事。不过,迪伦当时的女朋友苏姗·罗托洛(Susan Rotolo)对此亦有贡献。因为迪伦本人的反对,电影里没有用罗托洛的真名,而是用了希尔薇·罗索(Sylvie Russo)这个假名。电影里的罗素也和真实的罗托洛一样爱好绘画、诗歌和政治,这3样东西都对迪伦产生了重大影响,他很快就开始创作政治性很强的抗议歌曲,也开始尝试把现代诗歌的一些创作手法运用到了歌词的创作中。无论是大家耳熟能详的《答案在风中飘》(Blowin' in the Wind),还是另外一首划时代的歌曲《暴雨将至》(A Hard Rain's A-Gonna Fall),都能看出罗托洛的影响。

艾丽·范宁饰演的希尔薇·罗索

但是,随着两人关系的破裂(贝茨对此亦有责任),迪伦也迅速地放弃了抗议民歌,转而创作了一批反映个人生活的歌曲,比如电影里出现过的《那不是我,宝贝》(It ain't Me, Babe)。这次转变在民歌圈里引起了不小的争议,但考虑到当时和迪伦齐名的另外3位风云人物中的两位刚刚遭到暗杀,我们不难看出迪伦的无奈。

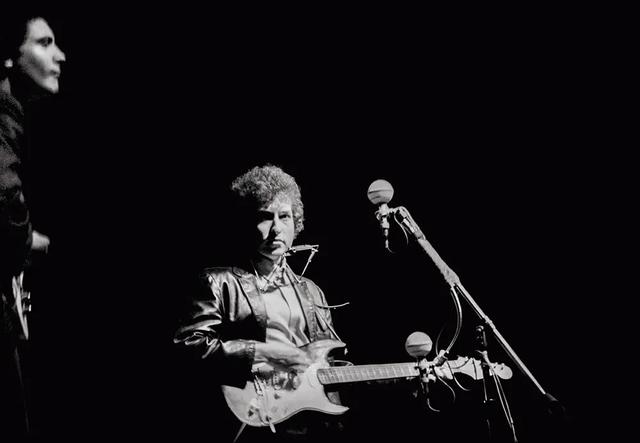

1965年7月25日,迪伦在新港民歌节上,首次在舞台上使用了电吉他

虽然不再涉足政治,但这批歌曲毕竟属于民歌的范畴,所以纽约的民歌圈子还是继续把迪伦视为自己阵营中的一员。接下来,迪伦做了一件让民歌圈再也无法忍受的事情,那就是把木吉他换成了电吉他。大家千万不要小看这个举动,因为当年的电吉他只属于摇滚乐,插电就意味着对民歌的背叛。这部电影的高潮就是迪伦在1965年的新港民歌节上首次当众表演摇滚乐,这不但引发了观众的抗议,就连幕后的几位民歌界大佬也都坐不住了。为了不让著名的美国民歌研究者艾伦·洛马克斯(Alan Lomax)去关电源,迪伦的经纪人阿尔伯特·格罗斯曼(Albert Grossman)竟然扑上去和对方扭打成一团。同样听不下去的西格甚至动了用斧头砍断电缆的念头,多亏被他妻子托施·西格(Toshi Seeger)制止了。

迪伦在1965年新港民歌节演出时使用的电吉他

这场演出被无数历史学家评为改变流行音乐历史进程的重大事件之一,因为迪伦以一己之力把摇滚乐和民歌结合了起来,用民歌的思想为被摇滚乐解放了的身体赋予了灵魂。否则的话,摇滚乐将会不可避免地演变成只供青少年发泄旺盛精力的口水歌,不可能有后来的繁荣。

迪伦的单曲《像一颗滚石》唱片封面

不过,如果你们认为迪伦这么做只是为了反叛僵化的民歌圈,或者是为了抗议唱片公司对他的束缚,那么你们很可能低估了他。迪伦在那次民歌节之前便已出版了一首名为《像一颗滚石》(Like a Rolling Stone)的摇滚单曲,并在美国流行音乐排行榜上取得了第二名的好成绩。这是迪伦的第一首货真价实的热门歌曲,此前的那些好歌全都只能在民歌爱好者的小圈子里流行。迪伦通过插电的方式离开了这个小圈子,却为自己赢得了更大的市场。事实上,很多前来参加1965年新港民歌节的观众都是冲着这首热门歌曲来的,他们不是民歌爱好者,此前根本就不知道迪伦还唱过民歌。这部电影忠实地再现了当时的场景,我们可以清楚地看到观众中有不少人随着强烈的节奏跳起舞来,他们显然认可了迪伦的插电表演。

从这个场景就可以看出,编导是认真做了功课的,在关键的细节上没有搞错。话虽如此,因为时间的关系,这部电影明显地省略了很多重要的人物和事件,并在一些细节上做了一些无伤大雅的修改。比如,电影里的迪伦只在两个女人之间周旋,但实际上1965年时的迪伦还有第三个女朋友,她就是后来成为迪伦妻子的萨拉·朗兹(Sara Lownds)。两人的婚姻维持了12年,一共育有4个孩子,所以萨拉才是对迪伦影响最大的那个女人。不过,一来导演估计不想再节外生枝,二来据说迪伦也不愿让萨拉出镜,所以她才没有出现在这部电影里。

鲍勃·迪伦和他的第一任妻子萨拉·迪伦(视觉中国 供图)

如果说这个“疏忽”还算情有可原的话,这部电影里居然没有出现任何一个有名有姓的纽约民歌手,这一点是不可原谅的。这部电影给人的感觉是迪伦没费什么劲儿就一炮而红,但实际上刚来纽约时的迪伦还很稚嫩,他是在和周围那批民歌手的互相学习和相互竞争中逐渐成熟的。比如迪伦早年最喜欢模仿的传统民歌手“流浪的杰克”埃利奥特(Ramlin' Jack Elliott)、和迪伦相互较过很长时间劲的抗议歌手菲尔·奥克斯(Phil Ochs)、在思想上给了迪伦重大启发的垮掉派诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg),以及给了迪伦第一份录音室工作的夫妻档民歌手理查德·法里纳(Richard Farina)和卡罗琳·赫斯特(Carolyn Hester)等等,都对迪伦产生过重大影响。

1964年6月22日,民歌手戴夫·范容克在舞台上表演

其中有一个人值得单独拿出来说一下,他就是在电影中露过一小脸的民歌手戴夫·范容克(Dave Van Ronk)。他是当年纽约民歌圈子里公认的大哥,迪伦刚到纽约时的第一晚并不像电影里描写的那样暂住在西格家里,而是被范容克收留的。好在有一部电影是以范容克为原型创作出来的,这就是科恩兄弟的《醉乡民谣》(Inside Llewyn Davis)。那部电影在故事性上比这部《无人知晓》逊色一些,但却更加准确地描绘了纽约民歌圈当年的氛围,建议大家找来看看。

《醉乡民谣 》电影海报

和这些民歌手的缺失形成鲜明对比的就是乡村歌手卡什,他的戏份非常多,仿佛迪伦是在卡什的鼓励下才决定插电的。其实这是导演曼高德的私心,因为他曾经拍过一部关于卡什的传记片《与歌同行》(Walk the Line),对卡什情有独钟。但是,真正促成迪伦转向摇滚乐的不是卡什,而是披头士,正是披头士乐队的成功让迪伦看到了摇滚乐的另一种可能性,以及商业上的巨大前景,这才决定改用电吉他。卡什虽然也是迪伦的朋友,两人也确实做过一阵子笔友,但他的作用其实非常小。

总之吧,这部电影拍得非常好,希望大家都去看看,你们会明白我为什么花了7年的业余时间把美国民歌的故事写成了一本名为《来自民间的叛逆》的书,又把迪伦写成了这本书的主角,因为这个故事太精彩了,值得被大家知道;迪伦的经历太传奇了,值得被后人铭记;尤其是迪伦生命中最重要的这4年里发生的故事最为传奇,值得被所有的音乐爱好者反复传颂。