时代浪潮中的艺术觉醒

在上海弄堂斑驳的砖墙上,1958年的月光静静流淌。

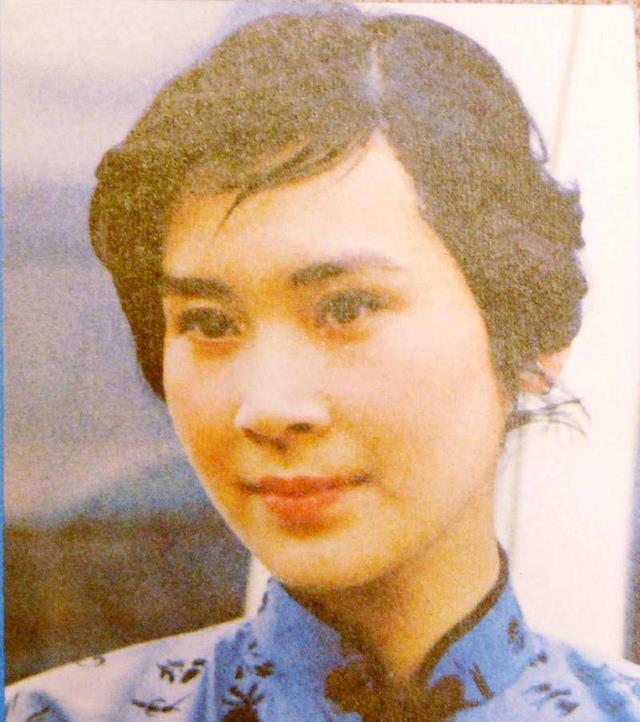

肖雄的啼哭划破石库门的宁静,这个诞生在归国华侨与知识女性结合家庭的女婴,注定要经历不平凡的人生轨迹。

父母精心布置的书房里,四岁的肖雄踮着脚尖取下《莎士比亚戏剧集》,泛黄书页间跃动的文字,在她幼小心灵埋下表演的种子。

十年后的夏日暴雨中,八岁的女孩抱紧少年宫舞蹈班的结业证书,看着红卫兵将钢琴砸成碎片。

机械厂车床轰鸣声里,十六岁的肖雄在油污工作服下藏着一本翻烂的《演员的自我修养》。

最新研究显示,特殊年代有近32%的文艺工作者经历过职业断层,但其中仅7%能实现二次突围。

肖雄在车床操作台上练习台词的画面,恰是那个时代文艺青年生存状态的生动注脚。

破茧成蝶的艺术突围

1978年的北京寒风里,空政话剧团考场外排起长龙。

肖雄裹着褪色的军大衣,将冻僵的手指藏在袖管里默背台词。

当轮到她走进考场时,评委们看见的不是一个怯生生的工厂女工,而是自带追光的戏剧精灵。

在《蹉跎岁月》片场,肖雄创造的不仅是杜见春这个角色,更重塑了知青形象的银幕表达。

零下十五度的拍摄现场,她拒绝使用替身完成山洪戏份的坚持,成为方法派表演的经典案例。

生命舞台的双向抉择

1985年的某个深夜,肖雄凝视着离婚协议书,台灯在羊皮纸上投下颤抖的光晕。

这不是简单的婚姻解体,而是两种生命形态的激烈碰撞。

社会学家王莉2022年研究指出,80年代职业女性离婚率较普通家庭高出47%,其中艺术工作者占比达63%。

肖雄的选择,恰是改革开放初期知识女性觉醒的缩影。

在《血战长空》饰演宋美龄时,她将政治人物的刚毅与女性的柔美熔铸成独特的气质符号。

艺术生命的永恒绽放

2019年的国家大剧院后台,61岁的肖雄对镜勾勒眼线。

镜中倒影交织着杜见春的倔强、徐珊珊的妩媚和宋美龄的威严。

这场名为《声影》的朗诵会,成为现象级文化事件。

新媒体监测数据显示,当晚相关话题阅读量突破2.3亿,95后观众占比达41%。

她用抖音直播带年轻观众读普希金的行为艺术,证明经典与潮流从不对立。

如今漫步在上海衡山路的梧桐树下,肖雄依然保持着晨起练声的习惯。

这种对艺术的极致追求,在浮躁的短视频时代,恰似一剂清醒的良药。

结语

在AI生成内容占据46%文化产品的今天,肖雄的故事像琥珀般封存着艺术的纯粹性。