《铁道游击队》这部作品出自著名作家刘知侠之手,是一部以抗日战争为背景的长篇小说。小说一经面世,便赢得了众多读者的青睐,不仅在国内广受欢迎,还被翻译成多种语言,在海外广泛传播。

刘知侠在写这部小说时,里面不少角色其实都是照着历史上真实的人和事来写的。比如,书里的洪队长,就是现实中铁道游击队的首任队长洪振海。还有王强这个角色,他的原型是游击队的另一位大队长王志胜。

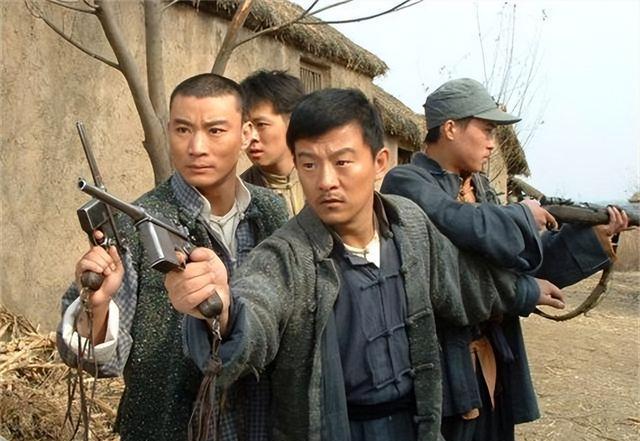

影视作品里游击队员跳火车打鬼子的场景看着挺酷,但现实中铁道游击队的行动远比电视上演的困难得多。真实战斗中,他们不仅要面对日军的严密防守,还得在铁轨间穿梭,稍有不慎就会丧命。而且,当时的装备简陋,游击队员往往赤手空拳,全靠智慧和勇气与敌人周旋。再加上天气、地形等不利因素,每一次行动都是生死考验。所以,真实的铁道游击队远比电视剧里的情节更加艰难和危险。

在抗日战争期间,铁道游击队的指挥层付出了巨大牺牲。这支队伍的领导职位曾由10人担任,其中一半在执行任务时壮烈牺牲。作为敌后抗战的重要力量,铁道游击队的高层领导更频繁地面临生死考验,其牺牲比例在众多抗日队伍中尤为突出。这种高伤亡率既体现了他们对国家的忠诚,也反映出敌后作战环境的极度危险。五位烈士的英勇事迹,成为铁道游击队乃至整个抗战史上不可磨灭的记忆。

其他五名幸存者的最终命运是什么?铁道游击队究竟是怎么成立的?这两个问题都值得深入探讨。首先,让我们看看那五位幸存者后来怎么样了。接着,我们再来了解铁道游击队的起源故事。这两个话题虽然不同,但都反映了那个特殊时期的历史面貌。通过了解这些,我们可以更全面地认识那段历史。

【铁道游击队的诞生】

铁道游击队的雏形其实是在主力部队撤离后,留在敌占区的一个抗日情报点。一开始,这个情报点只有洪振海和王志胜两个人,分别担任站长和副站长的职务。

经过长时间的调查和观察,他们发现日本人经营的商行背后有不少汉奸在帮忙敛财。这些汉奸虽然没什么战斗力,但手里却有不少武器,平时在地方上横行霸道,坏事做尽。

趁着夜深人静,他们干脆一不做二不休,直接闯进了洋行。行动中,他们开枪击毙了好几个日本汉奸和特务,还顺手抢走了一支长枪和一支短枪。

这场行动的挑战性极高,尽管表面看成果并不显著。目标位于枣庄城内的日本洋行,当时城内驻扎了约1500名士兵。一旦行动开始,守军会迅速反应。要在如此密集的敌军包围中成功撤离,难度不言而喻。

1940年10月,王志胜再次获取重要情报:日军计划通过铁路向枣庄运送一批武器。洪振海立即带领游击队新成员展开行动,他们迅速登上火车,成功夺取了日军的两挺机枪和十二支步枪。

此次行动顺利完成后,铁道游击队的装备水平得到显著提升,为队伍的进一步发展奠定了坚实基础。这次胜利不仅增强了游击队的战斗力,更推动了整体实力的快速增长,使其进入了一个全新的发展阶段。

在接下来的几年里,洪振海和王志胜带领的游击队伍不断壮大。起初只有六人,后来发展到三百多人。这支铁道游击队在山东枣庄一带威名远扬,令日军闻风丧胆。

随着八路军苏鲁支队的不断发展壮大,上级决定将其正式改编为鲁南铁道大队。洪振海被委任为大队长,王志胜任副队长,杜季伟则担任政委一职。这支队伍的编制调整,标志着其战略地位和作战能力的显著提升。

1940年后期,抗日战争进入了极其困难的阶段。日军为了削弱抗日力量,向枣庄增派了8000名士兵,并迅速逼近鲁南抗日根据地。

铁道游击队选择留守敌后,在枣庄周边的铁路线上持续开展游击行动,以此牵制日军主力部队的推进。他们没有随同主力部队转移,而是留在敌军大本营附近,对铁路交通实施骚扰战术,有效延缓了日军的进攻步伐。这种战术不仅分散了敌军兵力,也为大部队的撤退赢得了宝贵时间。

洪振海指挥的铁道游击队在这一阶段频繁出击,针对日军铁路运输线展开了一系列破坏行动。他们成功拦截多列日军列车,缴获了大量军用物资,给日军后勤补给造成了严重困扰。日方为此大伤脑筋,却始终无法有效遏制游击队的活动。

当鲁南军区的被服厂遭受敌方破坏,导致部队冬季保暖衣物供应出现危机之际,铁道游击队对日军的物资运输列车实施了突袭行动。

在老百姓的协助下,两列火车的布料被顺利运到微山湖,彻底解决了鲁南、鲁中、苏北等五个军区的冬季服装问题。

1941年12月,日军派出千余人进攻铁道游击队的营地。面对数量占优的敌人,洪振海决定带领队伍突围。然而,在掩护主力撤退的过程中,他不幸中弹身亡,年仅31岁。

【铁道游击队领导牺牲并非个例】

铁道游击队的高伤亡率主要源于其人员构成。这支部队的成员大多来自当地农民和工人,缺乏正规军事训练,作战经验不足。面对装备精良、训练有素的日军,他们在战斗中往往处于劣势。此外,游击队的作战方式以突袭和骚扰为主,经常需要在敌后进行小规模战斗,这种战术虽然有效,但也增加了人员伤亡的风险。部队的指挥结构相对松散,缺乏统一协调,这也导致在遭遇强敌时难以迅速组织有效防御。因此,铁道游击队的领导层在频繁的战斗中承受了巨大的牺牲压力。

铁道游击队的成员主要由当地的铁路职工和农民组成,他们缺乏系统的军事训练,每次执行任务时,通常由指挥官亲自带队冲锋在前。

在撤离行动中,通常是领导干部主动承担掩护任务,他们往往处在最危险的境地。作为共产党员,无论何时何地,他们都冲锋在前,退却在后,用实际行动诠释着党员的责任与担当。这种勇于担当的精神,正是共产党人始终坚守的崇高品质。

1943年,担任铁道游击队副队长的赵永泉带领队员外出执行侦察任务。然而,他们的行动被日伪军发现并遭到包围。面对敌人的围困,赵永泉果断指挥队伍突围。在掩护战友安全撤退的过程中,他不幸被敌方机枪击中,英勇牺牲,年仅32岁。

许多人可能没意识到,铁道游击队中牺牲最多的其实是政委。通常我们觉得政委是在后方负责物资供应和思想动员的,不太会直接参与战斗。

铁道游击队由于缺乏固定的根据地,政委始终与队伍一同在前线作战。作为团队中的一员,政委同样具备出色的战斗能力。

铁道游击队在历史上共有六位政委,其中三位在战斗中献出了生命。

孟昭煜是铁道游击队的第一任政委,年仅24岁就担任这一重要职务。虽然年纪不大,但他早已是经验丰富的革命者,18岁便投身革命事业,到此时已有六年革命经历。

孟昭煜担任职务仅一年时间,便遭遇日伪军的围捕并落入敌手。面对敌人的威逼利诱,他始终坚守气节,拒绝屈服,最终被日军残忍处决。这位年轻的革命者献出了宝贵的生命,年仅25岁。

第二位政委文力征在32岁时壮烈牺牲。第三位政委张鸿义在龙山战役中遭遇流弹袭击,不幸身亡,年仅33岁。

【后记】

在300多人的团队里,总有人冲锋在前,也难免有少数人追求富贵。很多人可能不了解,刘知侠在写《铁道游击队》时,其创作灵感其实源于团队中的传奇人物徐广田。

徐广田曾是军区表彰的甲级战斗英雄,然而由于对组织分配的工作岗位不满,他选择投靠国民党,担任了特务连的连长。在此之前,他在游击队中也曾担任连长一职。

颇具戏剧性的是,在他决定叛逃之际,晋升他为营长的命令其实已经在送达途中。

解放战争结束后,徐广田因罪行被法律制裁。考虑到他在抗日战争期间表现突出,立下不少功劳,党决定对他从轻处理,最终判处其两年监禁。

很多人不明白徐广田为什么在抗战胜利后选择叛变。如果他没叛变,现在会是什么情况?只要看看当年铁道游击队其他领导的现状,就能猜到一二。抗战胜利后,那些坚持到底的游击队员大多得到了重用,有的担任了重要职务。相比之下,徐广田的叛变让他失去了这样的机会。这种对比很能说明问题:坚持与背叛,往往会带来截然不同的结局。从当时的情况看,徐广田的选择不仅影响了他的个人前途,也改变了他的人生轨迹。通过观察其他游击队员的发展,我们不难想象,如果徐广田没有叛变,他很可能也会获得相应的职位和荣誉。

铁道游击队的两位重要领导人都取得了显著的军衔晋升。杨广立在1955年获得大校军衔,随后于1964年升至少将。另一位政委郑惕在建国后曾担任第二炮兵副司令员,并于1988年荣获中将军衔。

刘金山早年是铁道游击队的领头人,在解放战争期间升任35军副军长。新中国成立后,他先被授予上校军衔,后来又被提拔为大校。

徐广田原本与那些杰出人物不相上下,倘若他在抗战胜利后没有背离革命队伍,极有可能取得与他们相当的成就。然而,他因一念之差做出了错误决定,最终葬送了自己的大好前程。

中将啊

小便写得太啰嗦

铁道游击队的第一任政委杜季伟

铁道游击队有李向阳这个人物吗??

除了时间和地点可信

徐广田是抗日胜利后当了国民党的连长,绝对不是当了汉奸!