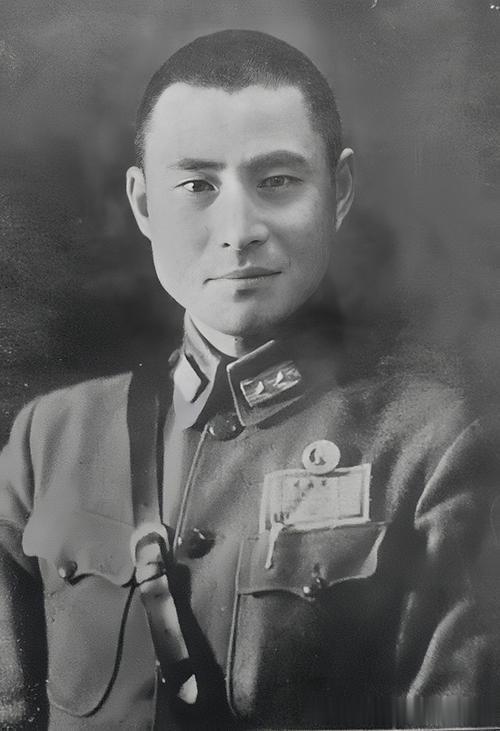

1940年10月,第54军军长陈烈因病去世。54军是“土木系”的主力部队之一,陈诚为防止该军被何应钦系统的人吞并,当即找到老蒋,推荐了时任军校教育处处长的黄维接任该军军长。

当时,54军已经由广西调防云南,划归关麟征的第9集团军建制。

关麟征虽与黄维同为黄埔一期毕业生,又曾一同在第11师共事,但是跟陈诚关系不佳。

两人势如水火,关麟征后来被陈诚排挤出第11师,转而投靠了陈诚的对头冤家何应钦。

关麟征看报复陈诚的机会来了,想着吞并54军,于是联合何应钦,以“吃空饷、破坏军需”等罪名,将黄维调离了第54军。

黄维非常郁闷,一气之下从昆明偕妻子儿女回到故乡江西贵溪闲住。

老蒋为了安抚黄维,给了一个军委会高参的闲职,黄维自此再也没有上阵带兵,主要负责征兵训练和军事教育工作。

1948年6月,黄维被调往武汉,负责筹备创办新制军官学校。

如果照此下去,黄维后面的命运或许会改写,但现实偏偏跟他开了一个玩笑。

同年8月,为了对付中野和华野,国民党决定成立六个机动兵团,第十二兵团就是在这样的背景下组建而成的。

令人感到意外的是,还在军校教书的黄维居然被任命为第十二兵团司令官。

黄维原本在军校从事军事教育工作,日子过得平静而充实。对于突然被任命为第十二兵团司令,他起初也是非常惊讶。

不久,老蒋亲自召黄维来南京,面授机宜。

黄维也趁此机会,表达了自己的难处。

黄维说:“校长,我离开一线部队已经很久了,对现在的战况并不熟悉,恐怕难以胜任司令一职。我还是希望能回到学校,继续从事教育工作。”

老蒋见黄维推脱,不仅没有同意,而且还厉声训斥黄维,说:“现在是国家危难之际,当务之急是击败敌人,其他一切都要为此让路。你不要只考虑个人意愿,你担任司令,胡琏担任副司令,这是命令。自古以来,君臣之道,讲究的就是忠诚和担当。在这个关键时刻,你黄维责无旁贷!”

黄维深知,在老蒋的强硬态度面前,再多的推辞也无济于事。他只得退而求其次,接受了第十二兵团司令的职务。

不过,黄维还是向老蒋提出了一个条件:“校长,这一仗我可以打,这个司令我也能当。但是,等到战事结束,我希望能回到学校。第十二兵团司令的职务,最好还是由胡琏来担任。”

老蒋此时只希望黄维能够尽快出任司令,稳定军心,对于黄维的请求,暂时应允了下来。

就这样,黄维带着几分无奈和不情愿,接过了第十二兵团的指挥权。

黄维是不情愿干,但有一个人却是想当,却没当上,这个人就是胡琏。

黄维是不情愿干,但有一个人却是想当,却没当上,这个人就是胡琏。原本,第十二兵团司令的人选,当属胡琏的呼声最高。

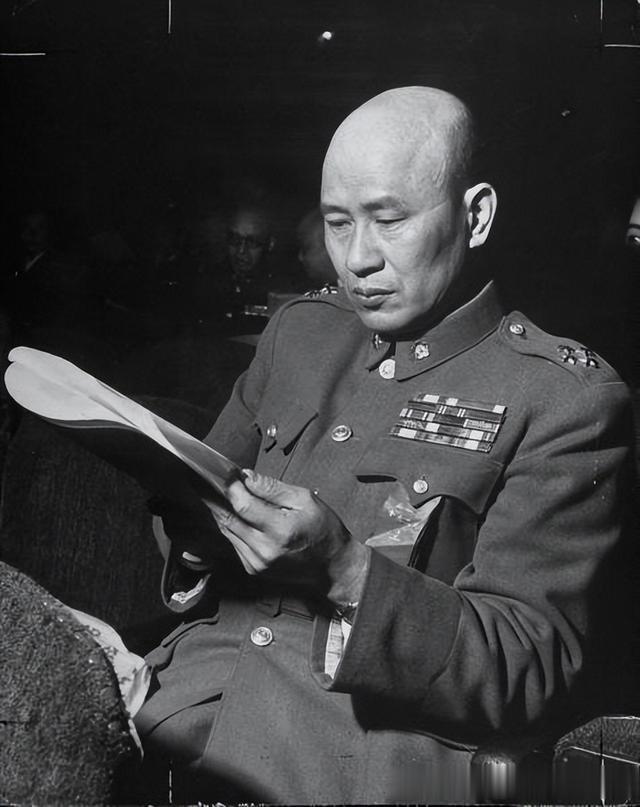

胡琏是黄埔军校第四期毕业生,抗战时期带兵打了不少胜仗,算得上是“土木系”将领中的佼佼者,并且深受陈诚的信任和器重。

1944年8月,胡琏接替罗广文担任第十八军军长。抗战胜利后,该军改编为整编第十一师,师长由胡琏担任。

1947年冬,以整编第十八旅(原属整编第十一师)为骨干,加上重建的整编第三师,调入整编第十师,组成整编第十八军,胡琏担任军长兼整编第十一师师长。

1948年9月初,国民党军队取消整编军番号,恢复原来的军师番号,整编第十八军并入新组建的第十二兵团建制。

此时,整编第十一师已恢复第十八军番号,整编第三师、整编第十师依次恢复第十军、第十四军番号。

第十二兵团下辖第十八军(军长胡琏兼任)、第十军(军长覃道善))、第十四军(军长熊绶春)、第八十五军(军长吴绍周兼任),以及第四快速纵队(配属于第十八军)。

除了第八十五军来自汤恩伯系统外,其他三个军都跟胡琏有关系。

从隶属关系来看,胡琏无疑是第十二兵团司令的最佳人选,无非是改个头衔而已,但有些人却不这么看。

胡琏没能当上第十二兵团司令,跟两个关键人物的反对有直接关系——一个是白崇禧,另一个是何应钦。白崇禧是华中"剿总"司令,手握重兵。第十二兵团名义上归他管,这司令官的人选,自然得他点头才行。

可偏偏,胡琏和白崇禧不对付。早些年,胡琏在大别山那会儿,就受白崇禧指挥。

可胡琏,骨子里有股子傲气,信奉“将在外,君命有所不受”,打起仗来,经常按照自己的想法来,把白崇禧的命令当成了“耳旁风”。

这可把白崇禧给气坏了。你想啊,自己手底下的将领,不听自己的指挥,这还了得?这仗还怎么打?白崇禧心里头早就憋着一股火,对胡琏是相当不满。

这次组建第十二兵团,白崇禧一听是胡琏的名字,自然是坚决反对。

白崇禧心里头明镜似的,他可不想再重蹈大别山的覆辙。

白崇禧在军中是响当当的人物,说话分量十足,就连老蒋也得掂量掂量他的意见。所以,白崇禧这一反对,胡琏当司令的事儿,基本上就黄了一半。

何应钦反对胡琏,倒不是因为两人有啥过节,而是出于他自己的“小九九”。

第十二兵团兵强马壮,装备精良,谁不想捞到手里?何应钦心里头早就打起了算盘,想把这块肥肉留给自己人。胡琏要是当了司令,那这块肥肉不就落到别人嘴里了吗?

于是,何应钦也站出来反对,给胡琏的晋升之路又添了一块绊脚石。

老蒋虽然属意胡琏,但面对这两位大佬的反对,也犯了难。为了这事儿,他还专门派林蔚去上海,找正在养病的陈诚商量。

陈诚本来是想力挺自己的爱将胡琏的,毕竟胡琏是他的嫡系,能力也强。可林蔚却说:“胡琏当司令,下面的罗广文肯定不服,上面的白崇禧也不理睬他,到时候两头受气,很难把事情做好。”

陈诚一听,也觉得有道理。胡琏这脾气,确实容易得罪人。真要让他当了司令,恐怕还真不好开展工作。思来想去,陈诚也只好改变了主意,转而推荐了另一位嫡系将领——黄维。

黄维出任第十二兵团司令,白崇禧的态度倒还算平和,没提出什么反对意见。真正跳出来唱反调的,是何应钦。

抗战时期,何应钦就跟黄维有过节,黄维后来被调离第54军,就是拜何应钦所赐。

更让黄维难堪的是,当时何应钦还留下一句评价:“书生不宜典兵。”这话里话外的意思,就是说黄维只会纸上谈兵,不适合带兵打仗。

何应钦的反对,也给黄维的任命增添了一些波折。不过,相比于白崇禧的态度,何应钦的反对,影响力还是小了些。毕竟,白崇禧是华中“剿总”司令,对第十二兵团有直接的管辖权。而何应钦,虽然也是军中大佬,但在这件事上,他的话语权还是有限的。

最终,老蒋拍板决定,由黄维出任第十二兵团司令。

胡琏原本信心满满,觉得第十二兵团司令的位子非他莫属。毕竟,论资历,他久经沙场;论能力,他战功赫赫;论关系,他是陈诚的嫡系爱将。怎么看,这司令官都应该是他的囊中之物。

可谁曾想,等正式任命下来,胡琏直接傻眼了。司令官的名字,赫然写着“黄维”。

那一刻,胡琏的脸都绿了,他打心里瞧不上黄维,甚至暗讽道:他只会纸上谈兵,根本带不了十二万人的兵团。

胡琏越想越气,先后以父亲病重、自己牙疼等原因拒不上任,最后还是黄维把他"请"了回来。

1948年11月26日,十二兵团被我军围困在双堆集。12月1日,胡琏乘坐飞机飞到双堆集,协助黄维指挥,虽对兵力作了局部调整,但最终无力回天。

12月16日,十二兵团在我军攻势下,全军覆没,黄维被俘虏,胡琏趁乱乘战车冲出了重围,侥幸逃生。