中国上下五千年的历史中,曾出现了四种饮茶的方法:汉魏六朝尚煮茶法 , 隋唐尚煎茶法, 五代并宋尚点茶法 , 元明清尚泡茶法。而现在通常用的方法只有两种,煮茶和泡茶,为什么其他的两种饮茶方法终归消亡了?小编带盏友们往下看。

本篇文章从缘起、茶器样式、茶叶的选取等三方面,来对这四种饮茶方式比较研究。试图找出与人共契、与习俗共生,破解饮茶流变的千年密码。

于茶器:唐代以前没有单独茶器,食器与茶器并用;宋代茶盏(建盏)是主角;明代出现紫砂壶,清代诞生三才盖碗。

1、煮茶法

▌煮茶法的饮茶方式主要是来源于茶的食用和药用方法。 从食用来讲, 用鲜叶或干叶烹煮成羹汤而饮, 通常加盐调味;从药用来讲 , 用鲜叶或干叶, 往往佐以姜、桂、椒、桔皮、薄荷等熬煮成汤汁而饮。饮茶有比较可靠的记载是在西汉末期的巴蜀地区, 故推测煮茶法的发明当属于巴蜀之人 , 时间不晚于西汉末。

茶叶选取:不限于茶叶 , 无论是茶树鲜叶还是经过加工制作的各类茶叶 , 均可用来煮饮。

陆羽《茶经》:“茶之为饮,发乎神农氏。”,在中国的文化发展史上,往往是把一切与农业、与植物相关的事物起源最终都归结于神农氏。

2、煎茶法

▌煎茶法饮茶方式是从煮茶法方式演变而来的, 尤其是直接从末茶的煮饮法改进而来。 在末茶煮饮情况下 , 茶叶中的内含物在沸水中容易浸出 , 故不需较长时间的煮熬。正因如此, 对末茶煮饮加以改进, 在水初沸时下茶末 , 二沸时茶便煎成, 于是形成了陆羽式的煎茶。煎茶在本质上属于一种特殊的末茶煮饮法。

茶叶选取:唐代茶叶有粗、散、末 、饼四类, 而以饼茶为主 ;两宋茶叶有片(团饼)、散 、末茶, 北宋以片茶为主, 南宋以散茶为主。 不论是片茶还是散茶 , 都须碾成茶末而煎用。

煎茶法萌于晋, 盛于中晚唐, 诗人刘禹锡《西山兰若试茶歌》诗有“骤雨松声入鼎来,白云满碗花徘徊”,僧人皎然《对陆迅饮天目茶园寄元居士》诗有“文火香偏胜,寒泉味转嘉。投铛涌作沫,著碗聚生花”。这种方法在五代渐衰,亡于南宋,代之而起的是盛极300余年的点茶法。

3、点茶法

▌点茶法源于煎茶法, 是对煎茶法的改革。 因用沸水点茶, 水温是渐低的, 故而将茶碾成极细的茶粉(煎茶用碎茶末), 又预先将茶盏烤热( 盏令热), 点茶时先注汤少许 , 调成浓稠状(调膏)。煎茶的竹夹演化为茶筅 , 改在盏中搅拌, 但称“击拂” 。

茶叶选取 :点茶用片、散 、末茶皆可, 但要经炙 、碾 、磨、罗成茶粉。 煎茶用茶末 , 碾 、罗便可 。点茶用茶粉, 不仅碾还要磨。

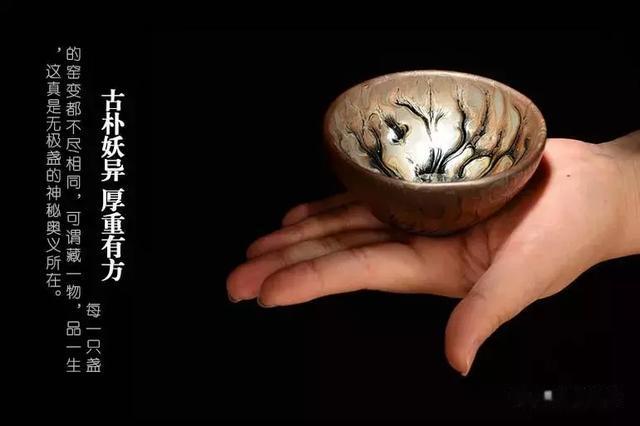

点茶之主角毫无疑问是建窑茶盏,有兔毫、油滴、曜变等品种,宋徽宗有诗云:“兔毫连盏烹云液,能解红颜入醉乡”。

建盏在有宋两朝独受茶人亲睐,这种烧制技艺于元代衰落,亡于明代。随着饮茶方式的流变,适合泡茶的紫砂壶和盖碗先后崛起。

4、泡茶法

▌泡茶法有两个来源, 一是源于唐代“痷茶” , 一是源于宋代“点茶”。陆羽说“痷茶” 指病态的、夹生的茶 , 具贬义。 用瓶、缶泡茶时斟茶总是不便 , 于是改用有柄有流的壶来泡茶, 斟茶也方便, 从而形成“壶泡”。

在点茶法中 , 略去调膏、击拂, 便形成了末茶的冲泡, 进而将末茶改为散茶, 就形成了“撮泡” 。

茶叶选取:泡茶不择茶叶, 各种各类茶均可 。只是紧压茶要捣碎后取用 。

总而言之, 中国的饮茶法共两大类 , 四小类, 两大类即煮茶法和泡茶法 , 在煮茶法的基础上形成了煎茶法, 煎茶法是特殊的煮茶法 。 撮泡茶法是由点茶法演变而来的, 点茶法是特殊的泡茶法 。四小类即煮茶法、煎茶法、点茶法和泡茶法。 煎茶法和点茶法形成于特定的历史时期, 也曾广为流传, 风行天下, 远播海外, 但作为特殊型态 , 终归消亡, 只今唯存煮茶法和泡茶法的。