1945年,世界局势风云变幻,毛主席的眼光却早已超越了眼前的革命洪流,锁定了未来的方向。

1957年,毛主席在莫斯科会议上对赫鲁晓夫提出的历史批判发出警告:“灭其国必先去其史。”

这句话让不少苏联领导人置之不理,赫鲁晓夫依旧推进了斯大林的历史清算,试图为自己的政治理念扫清障碍。

随着时间的推移,苏联的党内信任危机和社会动荡不断加剧,毛主席的警示逐渐显现出其深远的意义。

如今,俄罗斯的历史学者在回顾这段历史时,无不为当年的失误感到懊悔。为什么当时的苏联领导人没有采纳毛主席的忠告?

“中医把脉”的忠告:毛主席的“东方智慧”未被重视

1950年代,苏联正处于战后复兴的顶峰阶段。

国家机器高速运转,工业产值不断提升,军工体系和太空计划纷纷取得突破,莫斯科的决策层及干部群体对自身路线充满信心。

与此同时,中国作为新兴社会主义国家,虽在不少领域向苏联学习,但其领导核心在观察周边政局时也表现出独立的判断。

1956年,赫鲁晓夫主持下的苏共二十大筹备工作如火如荼,各项文件、路线讨论密集展开,会内外皆笼罩在对“揭批斯大林”的期待与争议中。

就在这关键时刻,毛主席出于对社会主义发展道路的深层考量,借由正式外交渠道向苏共中央传递自己的看法。

毛主席将中国的传统文化与治国理念融合,通过信件向赫鲁晓夫提出:“对待历史问题要像中医把脉,需找准病根再开方。”

他强调,历史遗留问题需要深入调查,多维度综合分析,而非简单清算或一刀切。

毛主席的建议采用了中国传统医学辩证施治的哲学,将其应用于社会治理与党内路线调整。

信件用毛笔拟稿,经专人翻译为俄文,递交至苏共中央高层。

不过,彼时苏共中央对来自中国的建议并未表现出足够重视,这封信在赫鲁晓夫与其班子成员那里很快被归入档案,未被采纳为实际政策参考。

苏共二十大实际启动后,赫鲁晓夫代表苏共中央做了震动世界的秘密报告,对斯大林进行全面批判。

这一做法对国际共产主义运动产生波动。根据苏联后来的经济指标,1956年至1964年间,经济年均增速迅速由8%下降到4%。

结构性困境逐步显现,城乡分化扩大,资源与权力逐步向官僚体系集中。

特权阶层形成的速度加快,普通民众与国家机器的联系愈发疏离。

各类社会问题,特别是官僚主义、效率下滑和基层群众参与度下降等现象,开始积重难返。

为此,后来俄国学者在研究解体根源时,多次援引毛主席当年提出“中医把脉”的忠告,认为其内容符合当时乃至后来的事实发展脉络。

毛主席的基层调研与现实洞察

毛主席的治国理念及其对苏联问题的切中要害,与二十世纪二十年代他所坚持的基层调研精神息息相关。

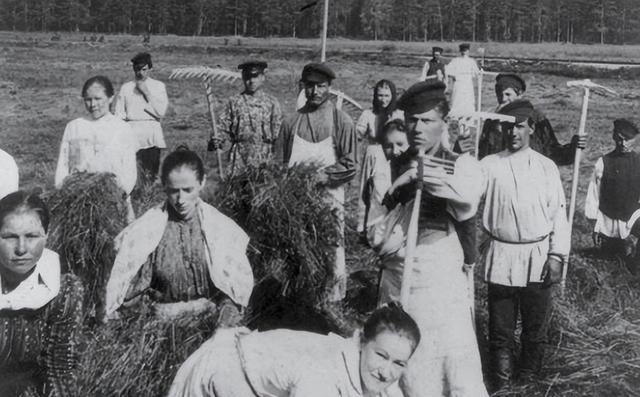

1926年,毛主席参与并主导了农民运动讲习所的教学与考察,深入中国不同农村,对社会最底层结构进行详尽了解。

当时,讲习所召集了来自全国各地的农民运动骨干,内容涵盖土地所有权、农民权益与村社组织。

崇明学员陆铁强在一次课程中详述了当地租佃制度的复杂层级:佃农不仅要承受高昂地租(面权),还受到收割后分成(底权)的再度盘剥。

毛主席面对这些细致的实情,没有停留在表面,他主动追问当地农田种植分布、“沙田”与“熟田”在产出和租佃关系上的异同,促请学员分门别类详细说明。

毛主席在多次类似基层交流后,逐步总结出农民社会矛盾的本质所在。

他在分析崇明及其他地区佃农抗租运动的调研报告中明确指出,土地所有制关系才是中国社会阶级矛盾最核心的根源。

他认为,只有彻底解决土地关系失衡,才能真正在底层激发群众斗争的积极性。

毛主席将大量田野调查与全国各地的实际案例输入全国农民运动系统,推动十年内中国农村发生剧变。

这种“泥土里”摸索出来的社会变革思路与经验,在当时的莫斯科政界与官僚体系里极为罕见。

苏联的政治干部更习惯于依据宏观报表和书面总结行事。

俄罗斯学者近年来回查毛主席相关基层调研档案时,发现这类田野细节为后来中国农村改革和土地政策奠定了扎实的基础。

随着苏联社会逐渐显露特权化、官僚化倾向,毛主席曾提出的“土地关系决定社会矛盾”的论断也被俄国学术界广为引用。

他们通过比较中苏两国在制度、社会结构及体制演进上的不同路径,强调毛主席式的基层深入与苏联上层决策体制脱节的对照。

相关的史实与学术成果形成了互证,显示出毛主席对农村社会机制认知的高度准确性。

油灯下的全球眼:毛主席的国际视野

1936年,陕北黄土高原的窑洞里,毛主席接受了美国记者埃德加·斯诺的采访。

在这次长达十天的谈话中,毛主席不仅介绍了中国共产党走过的道路,还讨论到遥远的欧洲局势。

当谈及西班牙内战时,毛主席与斯诺交流,阐述了内战在欧洲力量格局中的地位与作用。他指出,西班牙内战反映了新旧力量的对决,是反法西斯世界运动的重要组成部分。

毛主席对于国际事务一直保持高度关注,他从不单纯以中国现状为出发点,而是将中国革命的发展与世界历史潮流相联系。

如在二战前夕,他频频关注欧洲、亚洲的战争风云,深入分析列强动向。

1957年,毛主席参加了莫斯科会议,在会上结合中国历史典籍进行发言。

他引用了“灭其国必先去其史”的说法,意在劝诫苏联的同仁:历史的连续性对于一个政权、一个民族的稳固至关重要。

毛主席强调,轻易否定和割断本国历史,无异于自毁根基。这是在赫鲁晓夫揭批和否定斯大林政策背景下发出的提醒,他希望苏联共产党能够正视历史经验,避免极端做法带来的内部分裂和组织动荡。

此后,赫鲁晓夫并未听取毛主席所提宝贵意见,继续推动对斯大林的否定政策。

这一举措对苏联党内的团结和社会稳定产生了长期负面影响,党内互信下降,社会信仰受到冲击,间接为日后苏联解体埋下隐患。

“变工队”与“集体化”

苏联与中国的农业集体化道路曾引发过世界范围内的讨论。

苏联史学者齐加诺夫通过档案研究,发现毛主席早在苏中两党合作时期就曾向苏联方面提出有关农业集体化的建议。

毛主席认为,任何农业改造都必须尊重农民的实际需求,改革措施需要从群众的实际困难出发,循序渐进,而不是一刀切地推行。

苏联在二十世纪三十年代实施的集体化政策十分激烈。

国家通过强制手段,要求农民进入集体农庄,私有土地与家畜被无偿收归集体。

政策执行过程中,部分地区出现了农民激烈反抗和大规模非自愿迁徙,进一步导致农业产量锐减。

1932至1933年,乌克兰、哈萨克等地爆发大饥荒,数百万人因此失去生命。这一惨痛教训,成为全球农业集体化论战的核心案例。

后来越来越多的史料表明,苏联的集体化过于急躁和脱离农村实际,未能调动农民的生产积极性,反而造成了深重的社会问题。

相比之下,几乎在同一时期的中国革命根据地,如陕甘宁边区,毛主席等中国共产党领导人探索出了“变工队”“扎工队”等互助生产组织。

所谓“变工队”,就是农户根据农忙、农闲时节,自愿组成生产互助集团,按劳分工协作,实现资源共享。

这种做法并不是强制推行,而是依据农民互助互利的传统,在尊重家庭生产的基础上逐步推进集体作业。

通过“变工队”等组织,农民的生产效率得到提升,农忙季节主要农作物基本实现及时收割播种。

同时,因其自愿、互助为基础,农民的主观能动性和积极性被充分调动,土地改革和农业生产得以稳定推进。

这种“接地气”的改革路径与苏联模式形成鲜明对照。

苏联采取自上而下、运动式、高压性的集体化,而中国共产党领导下的变工队和互助组,则强调以实际问题为中心,尊重农民主体地位。

后来的历史也证明,这种以基层现实为基础的渐进式改革更有助于农村社会的稳定和农业生产的发展。

从长远来看,这一实践为新中国成立以后农业合作化提供了关键经验,避免了苏联那种激进政策带来的灾难性后果。

上世纪九十年代初,苏联分崩离析的轰鸣如同冬日寒风穿梭在红场上空。

彼时,俄罗斯学者柯瓦廖夫正值壮年,作为曾经的苏联外交官,他目睹了国家沧桑巨变的全过程。

苏联大厦轰然倒下的那几年,柯瓦廖夫回望过去,将三十多年前与中国领导人毛主席直接会面和交流的点滴写入了自己的回忆录。

他认为苏联在漫长而复杂的内部变革中,曾有机会借鉴来自中国的忠告和经验,但因种种历史原因未能形成实际影响。

参考资料:[1]梁柱.毛泽东的预见与苏联解体的历史教训[J].思想理论教育导刊,2011(1):39-44