1948年春,西柏坡尚未彻底入夏,山野间还残留着些许料峭的寒意。

但正是在这个不大的山村,毛主席与中共中央的核心领导人们做出了一系列影响中国命运的重大决策。

就在这场全面决战即将打响的关键时刻,一纸命令自中共中央发出,令军中一位战功赫赫、位高权重的参谋长就地枪决,这道命令迅速掀起了轩然大波。

是谁犯了这样无法原谅的大错?又是怎样的罪行,让毛主席在如此紧要关头依旧坚持“挥泪斩马谡”?

一、三声枪响惊破新年1947年的大年初二,家家户户都准备喜气洋洋地过新年。

但是河间县黑马张庄村西的一座四合小院却显得十分冷清。

忽然间,“砰、砰、砰”三声急促而突兀的枪响刺破了清晨的宁静。

那枪声不大,却如尖刀一样划破了节日的祥和,如同冰水猛地泼在村民的背脊上,让人脊骨一寒。

负责警戒的哨兵第一时间反应过来,急促的脚步声迅速从四面八方汇聚而来。

他们手握钢枪冲进小院,一边大喊着“谁开枪了”,一边警惕地扫视着四周。

几名士兵冲进正屋,一眼便看见屋内地板上躺着一位穿着女军装的年轻女子。

她倒在血泊中,双眼圆睁,眉宇间还残留着惊愕与痛苦的表情,右手紧握着一把手枪,枪管斜指着地面,似乎还冒着些许残烟。

战士们急切地寻找卫生员,但不幸的是这位女子已经暂停了呼吸。

屋内人影翻动,情绪紧张至极,但这位女子的身份一经确认,却让所有人如坠冰窟——她正是冀中军区参谋长黄寿发的妻子,何茵。

何茵是谁?她是被组织信任、在电台岗位上兢兢业业的骨干;她是部队上下称赞有加的报务员,也是众人眼中那个温婉果敢、严谨干练的女干部。

更重要的是,她是一个与黄寿发风雨同舟多年、共同熬过艰难岁月的革命伴侣。

随着现场勘查的深入,越来越多的疑点开始浮出水面。

士兵们注意到,死者手中握着的那支手枪,枪号极为眼熟。

经过核查,赫然发现——那竟是黄寿发本人的配枪。

就在大家一边封锁现场,一边派人搜寻黄寿发时,他本人却若无其事地出现在附近街道上,神情平静得近乎冷漠。

当被警卫队叫停并质问时,他只是缓缓开口:“我知道你们要问什么。那枪,是我开的。”

在场的人脸色瞬间变得凝重无比,仿佛空气都凝结成了冰块。

“我们吵架了,她一怒之下拿了我的枪。她……她自己开的。”黄寿发略带疲惫地说道,语气中没有丝毫哀痛,只有一丝苍白的辩解。

他的说法令在场众人面面相觑。

一个女同志,在部队中素来以冷静理性著称,怎么可能在争执中选择这样极端的方式?

更何况,三声连响的枪声几乎是同时响起,哪像是一次情绪崩溃后的临时决定?

警卫战士不动声色地将黄寿发带走,而此案也立刻引起了冀中军区的高度重视。

但此时,谁也没有想到,这起突如其来的枪击案,并非一场简单的家庭悲剧。

二、战场英雄亦可沉沦

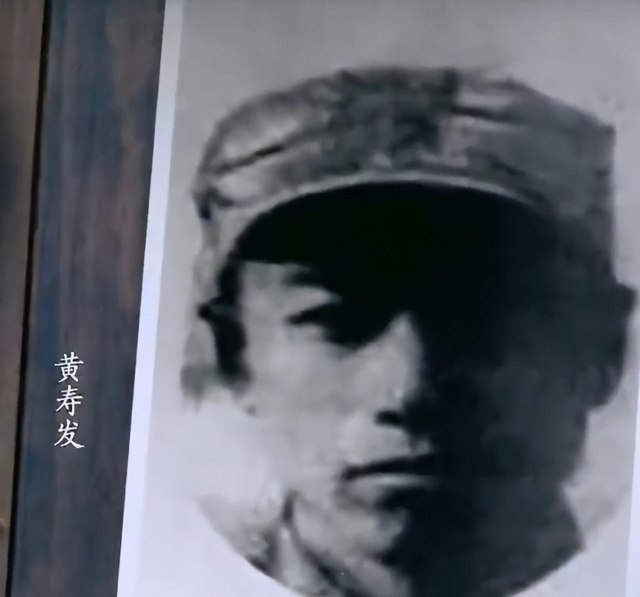

二、战场英雄亦可沉沦如果只看黄寿发前半生的履历,人们很难将他与“杀妻犯”这样的字眼联系起来。

毕竟,在那段烽火连天的岁月里,他是战场上名副其实的“拼命三郎”,是冀中地区几代战士心中的“军神”,更是聂荣臻亲自提拔的作战骨干。

黄寿发出身于福建龙岩,贫苦农家出身,从小便在烟雨蒙蒙的南方山村里挽裤下田,背水砍柴,日子清苦而沉稳。

十几岁那年,他第一次听到村里赤卫队的宣传,被革命口号激得热血沸腾。

一个衣衫褴褛的少年,毅然丢下锄头,转身投入滚滚而来的革命洪流,他这么一个新兵蛋子是活生生在战场上磨炼出来的。

他从战士一路做到团长,再升至军区参谋长。

荣誉与赞誉接踵而至,聂荣臻评价他“用兵如神”,孙毅更是在多个公开场合称他是“冀中最能打仗的人”。

对许多新兵来说,黄寿发不止是一位长官,更是一个近乎神话般的传奇。

可就是这样一位将星闪耀的革命军人,却在人生的另一个战场上彻底败北。

被调任军区参谋长后,黄寿发的生活节奏骤变。

原本习惯了冲锋陷阵的他,突然被困在一张张作战地图和一沓沓文件之间,他渐渐多了些苦闷和牢骚。

生活在变,黄寿发的内心也在悄然改变,他同妻子何茵恩爱数十年,但是随着二人聚少离多,婚姻也渐渐显现了裂痕。

就在这种情感逐渐淡漠的背景下,一位名叫单洁英的年轻女子走进了他们的生活。

她是保姆的身份进入这个家庭的,负责照看孩子和打理家务。

她长得清秀,性格温顺,又正值青春年华,与日益沉闷压抑的家中形成鲜明对比,黄寿发渐渐依赖起她的温柔与体贴。

起初他很小心,尽量不让何茵察觉,但纸终究包不住火,何茵最终还是察觉到了丈夫的背叛。

他开始变得多疑、暴躁,面对妻子的质问选择回避、冷战,甚至在组织面前刻意隐瞒真相。

他担心何茵会向上级举报,这不仅意味着家庭的破裂,更可能让他多年苦苦打拼的军旅生涯毁于一旦。

三、发妻之死何茵死了,黄寿发咬定她是自杀的供词存在诸多疑点。

调查组随即对案件进行重新审视,展开更加细致的现场勘查和人员走访。

很快,一条线索浮出水面——小院里原本安排了一位年轻保姆照顾孩子,但案发前不久,这位保姆却突然辞职离开。

没人知道她去了哪儿,也没人清楚她和黄寿发之间,是否仅止于主仆之谊。

黄寿发的贴身警卫员卞振海,终于低头认了口,交代了案发前两日与黄寿发之间的一段不堪对话。

那是大年三十傍晚,村子刚开始放烟花,黄寿发神色复杂地把卞振海叫到身边。

他说:“你跟了我这些年,是我最信得过的人。现在我有件事,需要你帮我做……”

卞振海最初以为不过是普通任务,没料到黄寿发接下来的话却让他惊出一身冷汗。

黄寿发想要他制造个意外,杀了何茵,但是卞振海想也没想就拒绝了。

可他不知道,这次拒绝,反倒把黄寿发推向了更极端的决定。

除夕之夜,黄寿发整宿未眠,屋内烛光微弱,映着他那张疲惫而扭曲的脸,他像是经历了一场与魔鬼的谈判,最终败下阵来。

天还没亮,他就做出了那个决定:“靠别人不如靠自己。”

初二清晨,何茵正准备前往部队上班。

她像往常一样穿好军装,整理好文件袋,站在镜前仔细别好领章。

就在她转身欲出门的一刹那,黄寿发从背后开了第一枪。

子弹击穿了她的肩膀,她身体猛地一震,跌倒在地。

她下意识地想翻身,眼中满是惊诧与难以置信。

可还没来得及喊出声,第二、第三枪又相继响起——胸口、腹部,血如泉涌般溢出,染红了地板,也浸透了那身象征荣耀的军装。

黄寿发站在门口,枪口仍冒着缕缕青烟,额头却早已布满冷汗。

他走过去,弯下腰,粗暴地将她的手拉起,把那支枪硬塞进她尚未僵硬的指缝中。

然后,他深吸一口气,推开门大步离开,像什么都没发生。

案发现场被伪装成自杀,警卫员赶到时,他早已神隐,但天网恢恢,一场周密的调查即将展开。

调查组带着一丝希望,希望他只是被怒火冲昏头脑,只是一时的误伤,可是当何茵的尸检报告出炉时,所有幻想都破灭了。

报告显示,三枪皆非自伤可能,且伤口角度、深度均为外力直接击发所致。

而另一个令众人震惊的发现是——何茵当时已怀有身孕,怀孕时间约两个月左右。

就在众人还在猜测这个信息可能带来的影响时,卞振海再次递交一份自述文件。

他坦白,早在十几天前,他便察觉参谋长与保姆之间的“不清不楚”,也多次劝告黄寿发收手。

案发前,他甚至直言不讳地提醒黄寿发:“夫人已经知道你的事了。”

这份文件像一记重锤,砸在了所有人心头。

随后的一场对峙中,孙毅将所有证据一一摆出。

起初黄寿发仍在硬撑,他坚持说何茵是自杀的,直到孙毅拿出何茵怀孕的报告,黄寿发才变了脸色。

黄寿发低头,握紧拳头,终于沙哑地吐出一句话:“我错了。”

这句话说得太迟,也太轻。

它无法抵消枪口吐出的三声怒雷,也无法赎回那双曾深爱他的眼睛里最后的惊恐与绝望。

那天之后,黄寿发被正式羁押,案件移交军法部门。

1948年深春,毛主席看到了他的案件,心下一惊。

毛主席没有立刻说话,他合上卷宗,闭眼沉思了几分钟,然后缓缓起身,走到窗边,望向院中飘摇的杨柳。

当晚,中央领导人召开会议,讨论黄寿发案。

会场气氛凝重,每个人都清楚,今天的讨论不仅仅关系到一个人的命运,更可能成为军队纪律走向的风向标。

毛主席坐在正中,听完汇报后,声音低沉但坚定:“此案,性质恶劣、影响极坏。他身为高级军官,知法犯法,还试图掩盖真相。此等人,虽有功劳,但若不依法处置,军中何以服众?”

有干部试探性地建议:“是否可以考虑……留其一命,罚其职,发配前线戴罪立功?”

毛主席望着他说:“戴罪立功?若我们纵容这样的罪行,谁还敢相信纪律的底线?谁又来维护党的纯洁性?黄寿发的枪口,不是对着敌人,而是对着同袍,对着党的信任。”

此言一出,全场寂然。

毛主席随即提笔,在处理意见书末端写下八个字——“黄寿发问题,不能原谅。”随之,又加了一行:“依法处决,以正军纪。”

字迹遒劲,笔锋锋利,仿佛也带着那份沉痛与果断。

不久后,军法处正式启动公审程序,公开宣判黄寿发死刑。

审判那天,冀中军区上千名官兵自发到场旁听。

行刑现场,他拒绝蒙眼,盯着远处的山岗,嘴唇动了动,却没能说出一句完整的话。

枪响后,尘埃落定,一代“冀中战神”,也终究倒在了自己亲手铸下的深渊里。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!