首先,白居易通过对新旧冲突的描写,展现了底层妇女内心微妙而丰富的情感。在《母别子》中,他以深沉的笔触勾勒出弃妇对新人的怨恨,将这种心理矛盾表露得淋漓尽致。而在《太行路》和《母别子》中,对女子被弃的痛苦、对弃儿的悲伤以及对新人的怨忿都得到了生动而细致的描绘。

进一步地,白居易将底层人物心理描写得淋漓尽致。在描绘宫女的心理时,他通过《陵园妾》等作品,展现了她们在深宫中孤苦无依、失去亲人、被迫陷入的心理困境。这种对宫女遭遇的真切关切,使诗中情感更为真挚。

最为独特的是,白居易通过言行来表现人物心理,使人物的情感得以真实而直接地呈现。他运用细致入微的动作描写,如《杜陵叟》中的“剥我身上帛,夺我口中粟”,直截了当地表达了农民对贪吏的痛恨。这种言行表现心理的方式,增添了讽谕诗的艺术魅力。

总体而言,白居易的讽谕诗在刻画底层人物心理方面独具匠心。通过对新旧冲突、宫女遭遇、农民命运以及军民冲突中的受害者的生动描写,他以细腻而真挚的笔触,将人物心理展现得淋漓尽致。动人的场景描写、独特的言行表现心理方式,使得这些古老的讽谕诗仍然富有现代感,成为文学史上一朵不可忽视的奇葩。

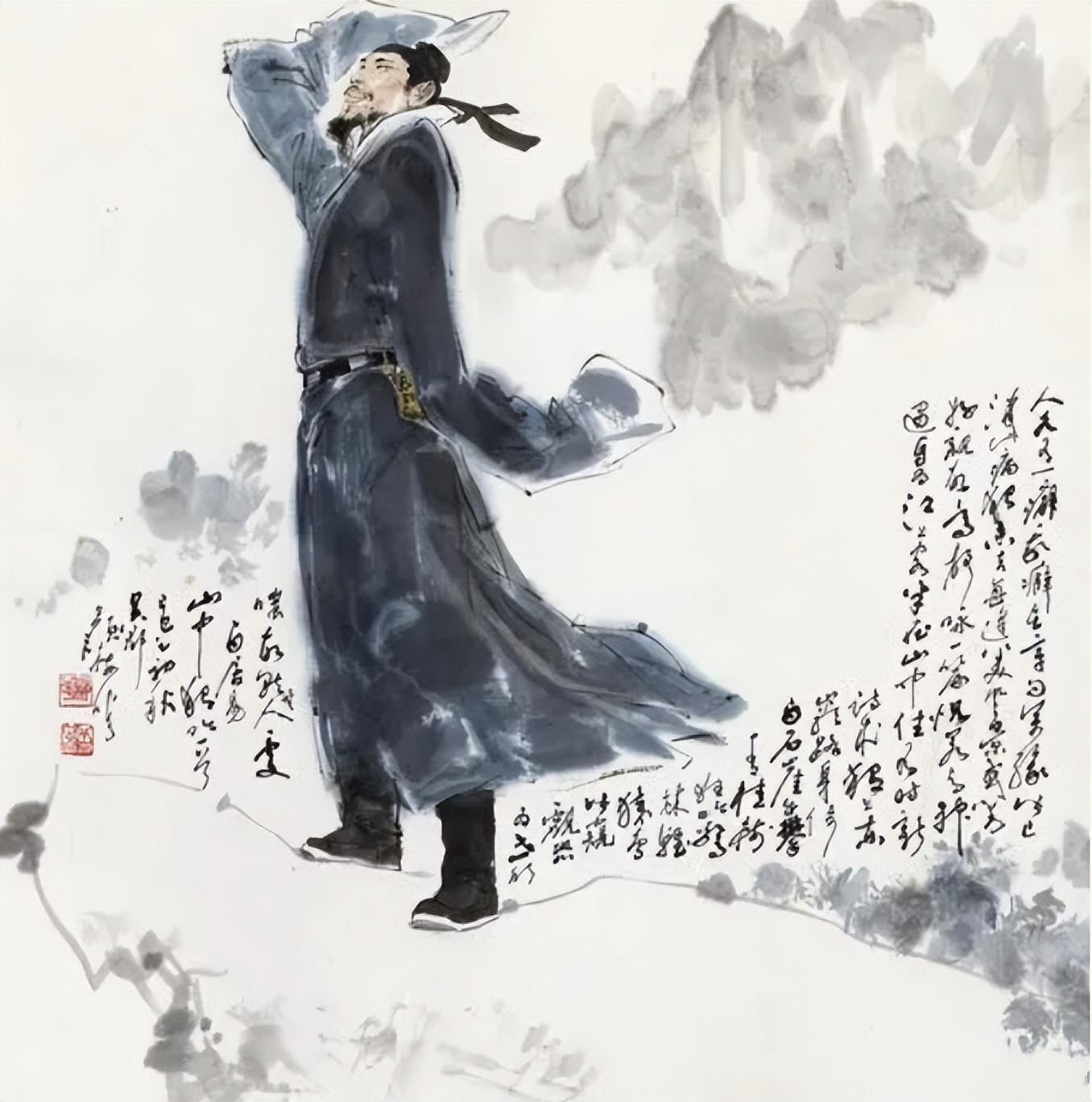

白居易的讽谕诗,以其对底层人物心理的深刻描绘,为后世留下了一份珍贵的文学遗产。他通过细致入微的笔触,呈现出底层人物丰富而微妙的内心世界,使这些被边缘化的角色在文学作品中得以真实而深刻地存在。

在当代社会,尽管社会结构和价值观发生了巨大变革,底层人群的处境和心理状况依然备受关注。白居易的讽谕诗,或许是我们理解和关怀社会底层人物的一面镜子。他所呈现的人物心理,或许在当今社会中仍有着共通之处。

通过对底层妇女、宫女、农民、受害者的心理描写,白居易并非仅仅停留在对古代社会的揭示,更是对人性的深刻洞察。底层人物的生活经历、内心挣扎,都成为他讽刺社会不公、呼唤人性关怀的媒介。在这个意义上,白居易的讽谕诗超越了时代的界限,成为思考人与社会关系的永恒话题。

总的来说,白居易的讽谕诗不仅是文学史上的杰作,更是对社会底层人物心理的珍贵刻画。他的作品超越了时代的界限,引领我们去反思人与社会、人与人之间的关系。对于当代社会而言,白居易的讽谕诗依然具有启示意义,鼓励我们用关爱的目光去看待底层人物,努力构建一个更加公正、温暖的社会。