康熙年间,满清王朝风雨飘摇,边疆局势动荡不安。就在此时,一位将领的名字频繁出现在朝廷的奏报中——王辅臣。

他究竟有何能耐,能让康熙皇帝如此重视?为了将他牢牢收于麾下,康熙竟不惜赠予一件象征着皇权的稀世珍宝——先帝御用的蟠龙豹尾枪。

康熙为何要以如此珍贵之物示好?王辅臣的影响力到底有多大,能让一代帝王屈尊以待?

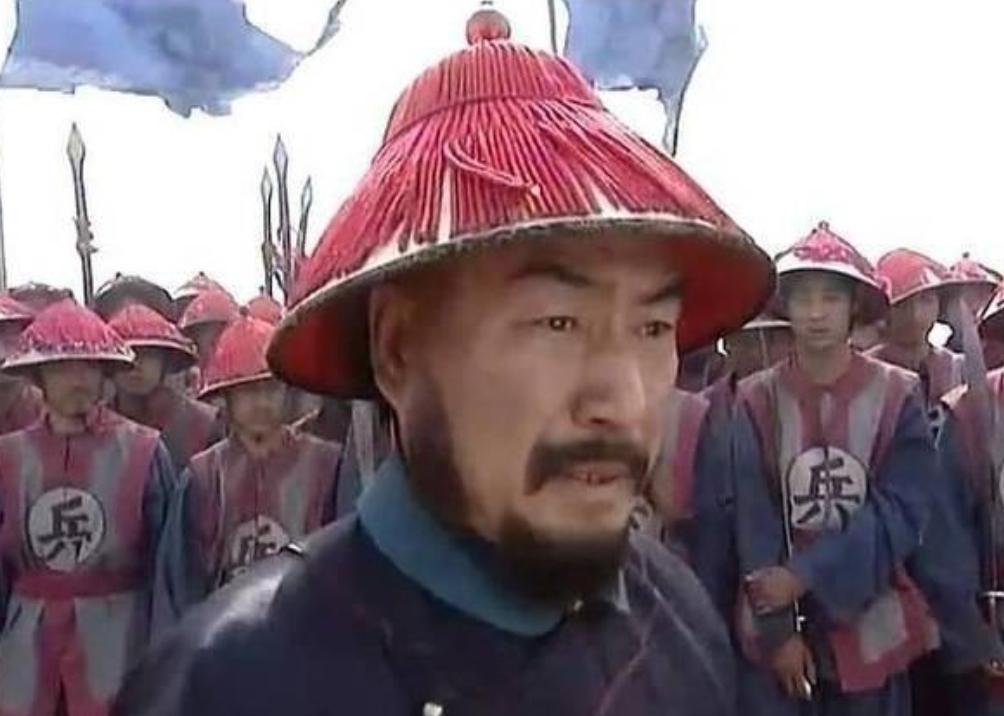

顺治九年,郑成功势如破竹,清廷疲于奔命。吴三桂受命讨伐,麾下一将勇冠三军,那就是王辅臣。

这个出身低微的山西汉子,骁勇善战,跟随吴三桂南征北战,在云南、缅甸等地建立了赫赫战功,被誉为"活吕布"。吴三桂对这个爱将赏识有加,视如己出,恩宠不断。

王辅臣的才能不仅体现在战场上,他还精通兵法谋略,常为吴三桂出谋划策,成为其不可或缺的智囊。这种君臣相得的关系,在当时的军中可谓少有。

康熙临朝,励精图治,意欲整肃吏治,削平藩王势力。吴三桂位高权重,早已引起康熙警惕。康熙审时度势,决定从吴三桂身边的心腹入手,首选便是这位"活吕布"王辅臣。

康熙深知,要削弱吴三桂的势力,必须瓦解其核心班底。而王辅臣作为吴三桂的得力干将,若能争取到他,无疑会对吴三桂造成重创。

康熙九年,康熙破格提拔王辅臣为陕西提督,将其从吴三桂身边调离。

王辅臣感恩戴德,谒见康熙时,康熙对他亲切备至,不仅与他共度元宵佳节,还御赐先帝遗留的蟠龙豹尾枪,以示"见枪如见朕,想枪即想卿"的深厚情谊。这般殊荣,令王辅臣激动不已,当即跪拜发誓,誓死效忠。

康熙的这一举动,不仅是对王辅臣个人的笼络,更是向朝野上下传达了一个信号:只要忠心为国,即便出身卑微,也能得到皇帝的重用。这种用人不拘一格的态度,却增强了康熙的亲和力。

康熙的举动,不仅笼络了王辅臣的心,更是树立了一个忠君爱国的形象。一时间,朝野上下纷纷传颂皇恩浩荡,臣子感恩图报的佳话。

然而,这看似和谐的君臣关系背后,却暗藏波澜。康熙虽然表面上对王辅臣委以重任,但心中始终保持警惕。他深知,要真正掌控这位昔日吴三桂的爱将,还需要更多的时间和考验。

吴三桂虽被调离京城,但在西南地区,势力依旧强大。康熙虽巧施拉拢之计,却也不得不考虑吴三桂的反应。王辅臣毕竟是吴家旧部,岂能轻易放手?康熙此举,无疑是在走钢丝。

一方面,他需要削弱吴三桂的势力;另一方面,又不能过分刺激这位功高盖主的开国功臣。这种权衡之道,考验着康熙的政治智慧和胆识。他必须在拉拢人心和维护统治之间找到平衡点。

果不其然,吴三桂得知王辅臣被提拔一事,立即上书康熙,百般挽留。他甚至不惜重金,赠银二万两,以表决心。面对吴三桂的盛情难却,王辅臣心中亦是不忍。

毕竟,吴三桂才是他的恩主,提拔他、信任他,王辅臣岂能背弃?这种恩主与君王之间的矛盾,让王辅臣陷入两难境地。他不得不在忠诚与野心、恩情与利益之间做出抉择。

康熙看似占了上风,实则也不敢掉以轻心。他知道,王辅臣虽已归顺,但若处理不当,反而可能引火烧身。

拉拢名将,看似简单,实则考验着康熙的权衡能力和政治智慧。康熙必须时刻保持警惕,既要给予足够的信任和重用,又要防范王辅臣可能的反叛。

这种微妙的平衡,需要康熙运用高超的心理战术和政治手段。他必须让王辅臣感受到重用,又不能给予过多实权,以防养虎为患。

康熙十二年,吴三桂终于按捺不住,举旗反叛。这位一手建立大清江山的开国功臣,却也成为康熙统治道路上最大的绊脚石。吴三桂的反叛,不仅是对康熙统治的挑战,更是对整个清朝统治的威胁。

这场叛乱,将决定清朝的命运走向。康熙面临着自即位以来最严峻的考验,他必须调动一切可用的力量来平定叛乱,而王辅臣的立场就显得尤为重要。

吴三桂反叛,意欲拉拢昔日部将,王辅臣自然是首选。他亲笔写信,许以高官厚禄,派心腹汪士荣火速送往。

然而,王辅臣此时已经对康熙忠心耿耿,不仅拒绝吴三桂,更是将信函转呈康熙,表明心迹。这不仅表明了王辅臣的立场,也让康熙看到了他的价值。

康熙大喜过望,封赏王辅臣不遗余力。王辅臣受宠若惊,也暗下决心,誓要为康熙出生入死、肝脑涂地。

然而,一个意外的变故,却让这位忠臣再次陷入两难。康熙的赏赐不仅是对王辅臣忠诚的回报,更是向其他将领传达一个信号:忠君者必得重用。

康熙为加强对西北的控制,派遣满族大臣莫洛率兵协防。莫洛身居高位,对王辅臣颐指气使,处处压制。王辅臣受到屈辱,心生不满。

在一次秘密会议上,莫洛更是直接侮辱王辅臣。怒不可遏的王辅臣,一时冲动,竟下令将莫洛击杀。莫洛的傲慢和王辅臣的暴怒,都源于各自的身份认同和权力欲望。

莫洛之死,令康熙震怒。但他深知,若处置不当,王辅臣必反。这个昔日的心腹,如今已是一个强臣,岂是那么容易驯服的?

康熙不得不暂时隐忍,一面严查莫洛之死,一面加紧招抚王辅臣。他明白,在平定三藩之乱的关键时刻,不能因一时的愤怒而失去一员大将。

王辅臣虽有负隅顽抗之心,但在康熙的招抚和大军压境下,终究还是选择了投降。康熙不计前嫌,表示既往不咎,还恢复了王辅臣的官职和爵位,令其协助平定叛乱。

这一决定,等于断了吴三桂的一只臂膀,对平定三藩起到了关键作用。康熙的宽宏大量,不仅体现了他的政治智慧,也显示了他的心胸和气度。

这种以德服人的策略,不仅赢得了王辅臣的忠诚,也为其他叛将树立了榜样,为最终平定三藩之乱创造了有利条件。

康熙的宽宏大量和招抚政策,不仅感化了王辅臣,更是打动了众多昔日的叛将。随着清军的节节胜利,吴三桂的部下纷纷投诚。

康熙趁势推出更大规模的招抚政策,许以免罪和重赏。叛军闻风而降,三藩之乱终告平定。康熙的这一系列举措,不仅体现了他的政治智慧,也展现了他的战略眼光。

他深知,要彻底平定叛乱,单靠武力是不够的,还需要瓦解叛军内部,争取人心。

三藩既平,康熙开始了对叛将的清算。昔日的战友,一个个落入法网,有的凌迟处死,有的牵连家人。

王辅臣虽暂时幸免,但他深知,自己曾经的反复和叛逆,终究难逃严惩。康熙的这种做法,既是对叛逆的惩戒,也是对忠诚的警示。

他要让所有人明白,背叛的代价是巨大的。这种严厉的处置,虽然短期内可能引起恐慌,但从长远来看,有利于稳定政局,巩固统治。王辅臣作为曾经的叛将,自然难以安心。

他开始惶恐不安,每日生活在忧虑之中。他甚至试图自杀,以求保全家人。在一次宴会上,他甚至当众痛哭,斥责部属,要他们赶快逃命,自谋出路。

那一夜,王辅臣独自饮下毒酒,了却了自己的一生。他的自杀,不仅是对自己罪行的忏悔,也是对那个残酷时代的控诉。

他的死亡,或许能换来家人的平安,但更多的是对权力斗争无情的诠释。这个曾经叱咤风云的将领,最终还是难逃命运的安排,成为了历史的尘埃。

纵观王辅臣的一生,他虽有过背叛和反复,但更多的是无奈和不得已。在那个风云变幻的年代,忠诚和背叛往往只在一念之间。

王辅臣的经历,给后人留下了深刻的启示:在乱世中,个人的命运往往难以把握,但守住本心、坚守正义,才是一个人最宝贵的品质。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。