△左宗棠西征

01 背叛

清光绪二年(1876年)二月中旬,西北清军大营。

在看完朝廷快马刚刚送达的上谕后,左宗棠先是呆愣了一会儿,转眼间脸色骤然涨得通红,一道道青筋随之暴起,竖眉瞪眼,面目狰狞。

此刻的左宗棠俨然已是怒火中烧,犹如即将喷发的火山一般。

只听得“咣当”一声脆响,一向沉着冷静的左相再也无法压制住自己的愤怒,抄起一旁的茶杯便往地上砸去,帐内其余人等被这罕见的一幕吓得面如土色,皆低头不语。

左宗棠的暴怒都源于两个字:背叛!

上谕之后还带有一份附件,朝廷的旨意十分简短:老左,看一看沈葆桢的折子,顺便再写一篇读后感。

而沈葆桢折子的大意则是:西征军饷可以通过其他方法变通筹集,但唯独这借洋款之法,我不赞成!

△沈葆桢

要知道左宗棠和沈葆桢的关系可是非比寻常。此前,左宗棠力荐沈葆桢出任福州船政大臣,甚至为了支持沈葆桢顺利开展工作,不惜从自己本就拮据的西征军饷中拿出了一部分支援沈葆桢。

沈葆桢被好友左宗棠的仗义感动地稀里哗啦,更将其视为了榜样,并曾说过:“左宗棠以垂暮之年,竟能远赴万里之外为国解难,我们若是有能为他出力的地方,怎能不尽力相助?”

路遥知马力,日久见人心。

现如今,清廷虽已下诏支持左宗棠西征,但朝廷是个穷光蛋啊,于是,清廷决定给予左宗棠一定的自主权,令其自筹军饷。

只要朝廷不掣肘,办法总比困难多,左宗棠立马想到了前不久刚通过借洋款化解台湾危机的老友沈葆桢。

老沈,你不是还有外国银团的授信额度没用过嘛,借给我用用呗,帮我解决一千万两的军饷,咱俩谁跟谁呀。

户部和总理衙门也不含糊,对左宗棠的请求一律照准,对一千万两的举债金额也是一点折扣没打。光绪二年(1876年)正月初七,清廷下诏:“令沈葆桢立即按左宗棠所请筹办,不得有误。”

眼看军饷有了着落,左宗棠喜上眉梢,可他怎么也没料到,恰恰就是这位浓眉大眼的好友,关键时刻居然背叛革命了!

实际上,沈葆桢也有他自己的权衡。

于私,左宗棠的忙本是非帮不可的;但于公,沈葆桢深知洋人的贷款有多么烫手。

想当初,沈葆桢以年息8%的高成本借款两百万两用于筹备台湾海防,此事令他深恶痛绝,他认为借洋款吃亏太大,且还需要以海关关税作抵押,危害无穷,而如今左宗棠开口就要借一千万两,自然令其更为忧心忡忡。

因此,沈葆桢立刻上疏投下反对票,有了沈葆桢打样,海防派自然瞅准机会纷纷上疏表示反对。

福建巡抚丁日昌同样担心洋债利息太高,朝廷将不堪重负,与此前《申报》的论点如出一辙;直隶总督李鸿章作为海防派的总盟主,更是极力反对举债,直言借洋款无异于饮鸩止渴。其实,早在光绪元年(1875年)三月,左宗棠就已向怡和洋行和丽如洋行借款三百万两,洋债之苦,左宗棠又何尝不知呢。

可奈何形势比人强啊,此时摆在他面前的只剩下借洋款这一条路了。

02 争夺

此前,左宗棠的第一选择还是内部协饷。

早在同治五年(1866年)左宗棠赴西北平乱之初,他便一直同各省、海关勾兑调拨西征军饷诸事。

要说左宗棠的面子还是顶用的,凭借自己强大的人脉资源,一开始的筹饷工作颇为顺利,尤其是浙江、福建、广东这些东南税赋大省的督抚都与左宗棠相熟,纷纷倾囊相助。左宗棠对此也十分得意,不免沾沾自喜道:“我还没有前去乞求,浙、闽、粤各省主官便不请自来,纷纷助以重资。”

然而,西征是一场旷日持久的战争,左宗棠麾下一百三十余营兵马,共计七万余将士,每天人吃马嚼,耗费巨大,当时一年军饷便高达六百万两。

久而久之,如此庞大的数额对刚刚结束战火的东南各省造成了沉重的财政负担,地方对协饷的态度也渐渐改变,拨解进度能拖就拖,欠款的雪球自然越滚越大。

掏钱的不愁,花钱的愁。俗话说得好,皇帝不差饿兵,粮饷一旦没了着落,别说打仗了,几万将士能安安稳稳不闹事,左宗棠就该偷着乐了。

各省协饷怕是指望不上咯,于是左宗棠又盯上了海关关税以及各省的厘金(晚清商业税)。

同治七年(1868年),左宗棠再次上奏,提出在海关关税、各省厘金中每年调拨四百万两,以解西征燃眉之急。

彼时,列强动不动就开几艘军舰入侵我国沿海地区,东南沿海督抚不胜其烦,因此逐渐形成海防意识。尤其是李鸿章,当时他正计划筹银一千万两,专用于海防建设,并已获批每年可从关税和厘金中调拨四百万两,专款专用。

然而,当左宗棠打起关税和厘金的主意时,清廷明显站在了西征一边,海防专项基金因此受阻,拨款进度不及原计划的五分之一。

这样的龟速还搞个锤子海防!

朝廷的偏心彻底惹毛了部分东南督抚,李鸿章对此更是怒不可遏,何况这厘金还是淮军军饷的重要来源。是可忍孰不可忍,海防派大臣纷纷用行动进行抗议。

前浙江巡抚杨昌濬竭尽所能为左宗棠西征协饷,以至浙江府库空虚,等到淮军宿将刘秉璋继任巡抚后,刘秉璋当即训斥浙江官员:“杨中丞为什么这般舍己为人?从今日起,不得拨解西饷,只许专心筹备海防。”

而李鸿章不仅自己对协饷一事不予配合,还不忘怂恿其他督抚一起给左宗棠使绊子。

当江苏巡抚李瀚章正为协饷不足而发愁时,李鸿章就宽慰其兄长:“大哥,西征协饷江苏已经不能凑齐数额,等到年终核查,处罚最终不过是给个处分,难不成还会因此而丢官吗?何况此前就已经将前因后果陈述明白了。”

李鸿章的潜台词一目了然,对西征协饷就该能拖就拖,不必太当回事,朝廷不会拿我们怎么着。

正所谓,邻人各扫门前雪,哪管他人瓦上霜。一边是大清这个破落户一穷二白的基本盘,另一边又有李鸿章等人的阳奉阴违、从中作梗,时间一长,无论各省协饷、关税还是厘金,拨解均日益艰难。至光绪元年十月,仅各省累计陈欠的协饷就已达到了令人咋舌的两千七百多万两。

正因如此,事态逐渐演变成为李鸿章淮军与左宗棠楚军对大清有限国防资源的争夺,并且双方争斗日趋白热化。对此,左宗棠也没时间干耗着,直接上疏朝廷请旨定夺。

清廷中枢再一次坚定地站在了左宗棠这边,不光责成各省督抚不打折扣地执行西征协饷任务,还给予左宗棠一项特权:如果有人对协饷一事不认真对待,亦或是欠饷最多的省份,陕甘总督左宗棠可指名严参。

奈何时值晚清,清廷对地方督抚的控制力大不如前,欠饷情况虽有所改善,但也无法从根本上改变局面,该拖还是拖,该欠照样欠。

清廷也是力有不逮,事实上,想做到一碗水端平又谈何容易。

得,左宗棠,你自己再想想法子吧。

就这样,筹饷的难题兜兜转转又回到了左宗棠这里,左宗棠别无他法,不得不选择最后的法子——借洋款。

万万没想到,这唯一的出路偏偏又被沈葆桢给插了一杠子……

03 举债

光绪二年(1876年)二月二十一日,左宗棠忍无可忍,针对沈葆桢的奏折上疏朝廷,进行全面驳斥。

生气归生气,毕竟收复新疆高于一切,连左宗棠这样的钢铁直男也不得不适当退让。在权衡再三后,左宗棠主动将借洋款的金额从一千万两下调至四百万两,希望以此减小阻力。

不得不说,西征的道路艰难险阻,但左宗棠总有贵人相助。这一次,在举债争论的关键时刻,恭亲王奕䜣果断站了出来。

四百万两哪里够用,怎么着也得五百万两才行!

奕䜣在统一了户部和总理衙门的意见后,以一己之力说服两宫太后,力挺左宗棠。

三月一日,清廷最终拍板,户部出两百万两,各省协饷三百万两,左宗棠自行借洋款五百万两,共凑足一千万两用于西征军饷。

左宗棠不禁老泪纵横,激动地说道:“朝廷的公道还在,并没有被他人异议所迷惑,这天下事尚有可为啊!朝廷上谕想得处处周到,都留有运筹的空间,足见恭亲王对西征极力调护的一番苦心。”

但拿到了朝廷借款的批条,左宗棠西征就万事顺遂了吗?

当然不可能。没得到英国人的首肯,别说收复新疆,就连能否顺利借到那五百万两洋债都得打上一个大大的问号。

英国人一直是不遗余力阻挠清朝西征的,正因如此,左宗棠最先想到的借款方便是英国的汇丰洋行,只有让英国人有利可图,才能说服搅屎棍保持中立,放弃支持阿古柏。

然而,英国公使威妥玛前番舆论干涉塞防未果后并不死心,这一次继续从中作梗,向包括汇丰洋行在内的英国银团进行行政干预,以阻止洋行借款给左宗棠。

左宗棠深知英国人的尿性,这些搅屎棍骨子里就是一帮无利不起早的生意人,亏本的买卖他们是绝不会干的。只有在战场上碾压阿古柏,断了英国人的念想,才能迫使他们重新押注中国。

光绪二年(1876年)四月,左宗棠在甘肃誓师入疆,随后在新疆战场上对阿古柏发动凌厉攻势,势如破竹,一举收复乌鲁木齐等地。

乌鲁木齐一收复,左宗棠立刻让全权筹饷代表胡雪岩在上海租界频繁活动,与美、德等国银团保持暧昧关系,散布要向他国借款的消息。

一边是阿古柏的节节败退,另一边则是VVIP客户即将流失,英国银团顿时急了,这年末的银行考核指标可咋整哦!于是务实的英国银行家们立刻找到胡雪岩,表示要重新谈谈借款事项。

一年后,到了光绪三年(1876年)五月,阿古柏暴毙而亡,敌酋的死也最终让英国人看清了未来战事的走向,随之彻底倒向中方。就在当月,胡雪岩与英国汇丰洋行谈妥借款方案,在被迫接受英国人的讹诈及各种苛刻条件的情况下,以月息一分二厘五毫的高额利息(年化利率15%)拿到了五百万两贷款。

至此,左宗棠的西征军饷总算是有了着落。

△位于上海外滩的汇丰洋行大楼

04 是非

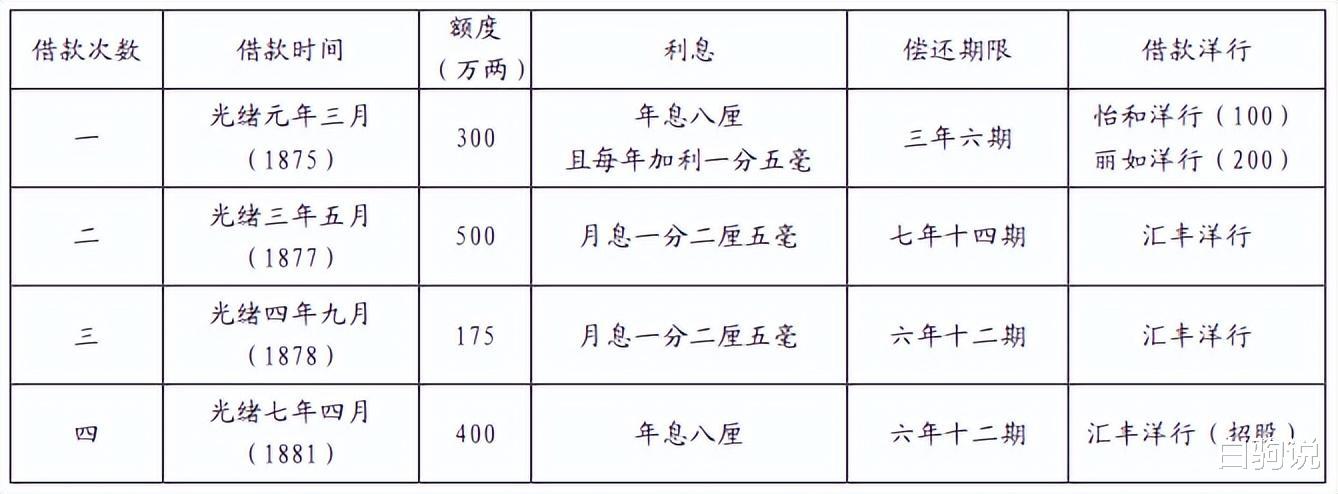

此后,左宗棠分别在光绪四年(1878年)九月和光绪七年(1881年)四月向英国汇丰洋行陆续借款两笔,用于新疆设省及后续军饷开支。

△左宗棠四次西征洋款统计

左宗棠的四次借洋款大大缓解了西征的燃眉之急,但也付出了极大的代价。

沈葆桢当年两百万两的洋债年化利率不过8%,而左宗棠的第二、三笔洋债年化利率竟达到了15%,严重超出了当时借贷的利率水平,饱受英国人的讹诈。

除此之外,左宗棠的借款不但需要抵押海关关税,还须追加抵押各省协饷。洋行借贷程序繁琐,需要总理衙门、各省、海关用印画押,才肯放款。军饷拖延一刻,战场上的变数就增加一分。左宗棠不得已只得向借款方设立的乾泰公司进行借款,以实现快捷放款,但多了一层主体,自然又会产生新的成本,这也是西征洋款利息奇高的原因之一。

对于这样的债务成本,就连海关总税务司赫德、海关官员葛德立等英国人都大为吃惊,纷纷向清廷建言反对。曾国藩之子、外交官曾纪泽更是将矛头指向胡雪岩,认为胡雪岩大发国难财,从借款中谋取巨额利益。因此他对左宗棠也是颇有怨言,感慨道:“左相,国之重臣,却也如此徇私,真是令人感慨叹息啊!”

朝中议论纷纷,政敌亦借此大做文章,清廷虽咬牙签下了借款协议,不免也渐生猜疑,一度令左宗棠处境十分艰难。

疑人不用,用人不疑,左宗棠虽时而也会心生怨言,却一直重用能力出众的胡雪岩。不论胡雪岩是否从中牟利,在左宗棠西征期间,他也始终在华商和洋商间奔波往来,为左宗棠筹饷一千三百余万两,老胡在没有硝烟的第二战场同样功勋卓著。

△红顶商人胡雪岩

左宗棠虽背上了借外国高利贷的骂名,但顺利解决了西征筹饷的难题,更成功化解了来自英国人的阻力,在他看来,自己这小小的委屈又何足道哉。

而与新疆一百六十多万平方公里的国土面积相比,高利贷的这点代价又算得了什么。

左公不容易啊

左公民族英雄[点赞]没有左公收复新疆,我中华就没有现在这般战略纵深

欧洲人打仗,越打越富。

忠义左宗棠,奸佞李鸿章。

若是李、左同心为国,不互相掣肘,……

网贷利息还20%多呢 [笑着哭][笑着哭][笑着哭]

还没有借呗利息高[得瑟]