当俄罗斯总统普京同意担任美伊核谈判调解人的消息传出时,德黑兰街头爆发抗议者与警方的冲突——这场外交斡旋背后,暗流涌动的不仅是核问题博弈,更是中东权力格局的重塑。

俄罗斯介入美伊谈判绝非临时起意。克里姆林宫内部简报显示,普京此举旨在破解三重困局:其一,缓解西方对俄油价格上限的压力,通过展示全球事务影响力换取能源制裁松动;其二,巩固俄伊联盟中的主导地位,防止伊朗过度倒向中国;其三,在中东开辟第二战线,分散西方对乌克兰危机的关注。

值得玩味的是,伊朗最高领袖哈梅内伊办公室罕见保持沉默。德黑兰大学国际关系教授分析,这暗示宗教阶层对谈判持默许态度——持续多年的经济制裁已使伊朗里亚尔贬值580%,民生压力逼近政权承受极限。

特朗普政府重启谈判的需求同样迫切。美国能源信息署数据显示,若伊朗每日增产150万桶原油,国际油价可下降12美元,这对面临通胀压力的白宫堪称及时雨。更关键的是,五角大楼亟需从中东抽身应对亚太局势,而冻结伊朗核计划能减轻地区安全负担。

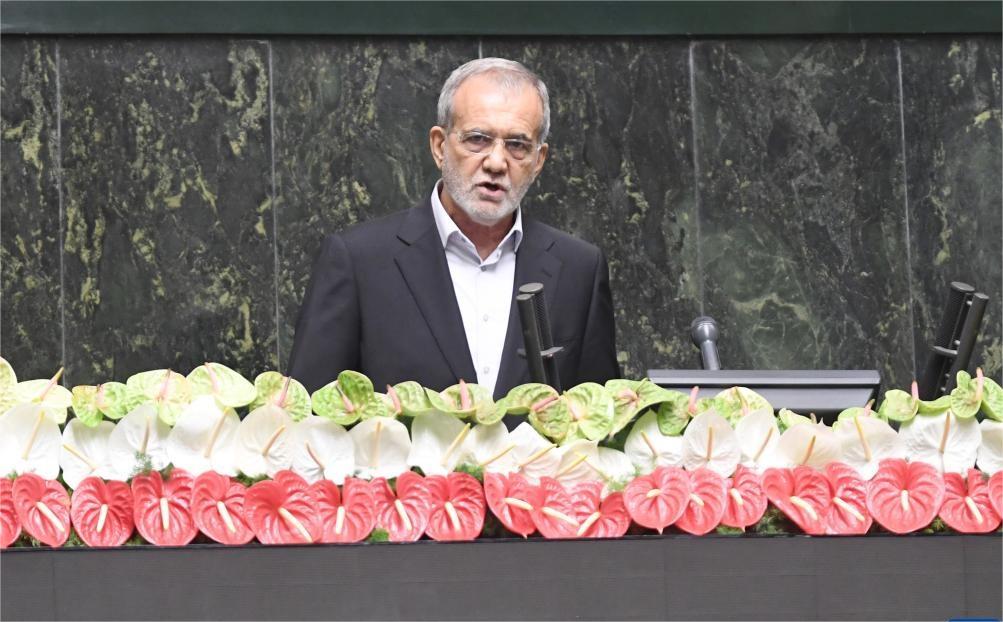

伊朗总统莱希的算盘则更为复杂。在什叶派之弧延伸至地中海东岸的当下,德黑兰需要战略喘息期:也门胡塞武装的导弹库存告急,黎巴嫩真主党面临以色列的定点清除,暂停核计划可换取西方放松对"抵抗轴心"的封锁。

普京的调解人角色实为精心设计的杠杆。俄伊虽共享对抗西方的立场,但双方在叙利亚、高加索地区存在利益摩擦。通过掌控谈判进程,莫斯科既能向德黑兰施压确保俄军驻叙基地安全,又可借机抬高国际油价——俄财政部测算,布伦特原油每上涨1美元,俄年财政收入增加20亿美元。

更精妙的是,俄方提出将核谈与乌克兰粮食出口协议捆绑。该方案既迎合联合国缓解全球粮荒的呼吁,又为俄黑海舰队突破封锁创造外交筹码。

谈判最大障碍来自特拉维夫。内塔尼亚胡政府已动员游说集团,试图在国会推动"伊朗核活动红线法案"。以军参谋长近期视察F-35I中队时明确表示:"必要时我们将单独行动。"这种战争边缘政策,迫使美国承诺向以提供新型钻地弹,以平衡德黑兰的地下核设施威胁。

沙特的态度同样关键。尽管与伊朗实现表面和解,但利雅得仍通过阿美石油公司游说华盛顿维持对伊制裁。这种两面手法,折射出海湾国家既恐伊朗坐大,又惧美国撤出的复杂心态。

当普京的专机穿梭于莫斯科与德黑兰之间时,一场牵动全球的战略棋局已然展开。这场核谈无论成败,都将重新定义21世纪的中东秩序——而俄罗斯,正试图在美伊对抗的裂缝中,铸就新的权力支点。