对于打工人来说,辛辛苦苦工作一年之后,最渴望公司能够给予一份丰厚的年终奖以资鼓励,这样可以刺激来年更加努力的工作,当然年终奖这一说辞仅存在于正规公司和单位,像小型公司能按时发工资就不错了。

年终奖这个词汇放到古代可能感觉有些前卫,但令人意想不到的是,古代的官员也有年终奖一说,具体能拿多少钱倒是大家比较感兴趣的话题!

关于很多官员上朝的信息大多人是在电视剧的片段中所获取的,在相关描绘的场景中,大家对于官员们上朝的印象是每天早出晚归的,天不亮就要起床沐浴更衣,以饱满的情绪去参加早朝,大家在大殿内汇合,每个人 一本正经的听皇帝驯话话。

可事实上,早朝不是每天 都有的,只是某些电视剧情节播出的片段给观众造成了官员每天上朝的信息错觉,在乾隆做皇帝期间,上早朝的情况也就只发生过11回,早朝类似于当下的早会,主要让大臣们一同处理棘手的问题。

按照清律规定,皇帝上朝的时间为五更,大臣们则在寅时就需要在午门等候,寅时也就是北京时间的凌晨三点到五点之间,有天天都要坐朝的皇帝存在,即康熙、雍正。

按照清朝的规定来说,一品官员在等候上朝之时,可以站在大殿之内朝见皇帝,二品官员则需站在太和殿门口之外,三品官员往后以此类推,关于上早朝的人数并不是固定的,除了那些有品级的官员必须参加以外,还有公侯、男爵、王爷等人。

朝中的大臣在凌晨三点以前需要早起整理个人着装,并不是每一个人都能做到,要是在春夏两季还好,这时的天气气候正温和,就算早起也勉强说的过去,但是到了寒冬腊月,京城大街上连只鸟都没有。

虽说大臣们在赶往太和殿时,可能会乘坐轿子交通工具,但是大家也清楚轿子由木头制作而成,上面还有一个可以和空气互通的窗户,所以整个轿子的保暖性不强,所以官员早起又外加受冻还是挺遭罪的。

清朝有一名官员恽毓鼎有写日记的习惯,根据他的日记记载,有一次凌晨三点,恽毓鼎就出门上早朝,因为前一天刚下过雨的缘故,道路十分泥泞且崎岖,到达东安门时,天已经蒙蒙亮,差点耽误上早朝的时间。

恽毓鼎被皇上发现之后,当着众朝廷大臣的面被狠狠痛批,但是该官员敢怒不敢言,即使他是皇帝身边重用的红人,可因这一点小事,皇上整个早朝都对他黑着脸,并且给予了重重的处罚。

还有一次是慈禧太后要在颐和园举办生日会,恽毓鼎在凌晨一点半,就开始起床收拾,听听这记录都感到窒息,要是天天都让官员上早朝的话,岂不是每天都睡不了一个饱觉!

看了看官员们上早朝的经历,有人不禁想问,官员们到了年末就没年终奖的补贴吗?

在东汉时期,临近春节之际,官员们便会及早上朝,等待皇帝宣布放假,而这一天,每个官员脸上也都将露出满意的笑容,因为他们即将要拿到丰厚的年终奖,但是在东汉时期被称为“腊刺”。

就此开始,中国的年终奖开始流行,根据品级,皇帝分别会奖励大将军以及为国立功的大臣们,一笔数额最大的红包,最多的人有20万铜钱,换算成现在的人民币,相当于10万块。

不过年终奖只有那些职位比较高的人才有机会获得,像职级比较低的人压根想都别想了,在秦汉时期,年终奖的来源是竹简公文,到年末,朝廷会将竹简公文拿到废品回收市场卖掉,钱的多少决定官员的年终奖获得情况。

到了宋朝经济快速发展阶段,年终奖反而是最少的朝代,宰相在校的年终奖也仅为五只羊、几袋面粉和两坛酒,这样做也合情合理,毕竟宋朝的官员每个月的工资不少,当时还正实“高薪养廉”政策。

该政策主要给在职官员谋福利,让他们的个人价值充分得到发挥,且朝廷也不会随意去克扣他们的工资,曾经有史料记载,拿宋朝包拯的年薪来算,他每年估计有1000多万贯的货币收入。

把包拯年薪换算成人民币,每年大约年入百万,这还只是单纯的工资,还没有算上每个月朝廷给包拯额外发放的各种金银财宝和罗娟绣品,把这些东西换算成钱的话又是一笔额外的收入。

年终奖制度发展到明朝之后,又一次发生了巨大的变革,自朱元璋开始执政以后,各位官员的俸禄每月都很少,朝廷克扣的非常厉害,仅仅只能养家糊口,并且没有年终奖的鼓励,官员们在朝廷严苛的管制制度下便开始动歪脑筋。

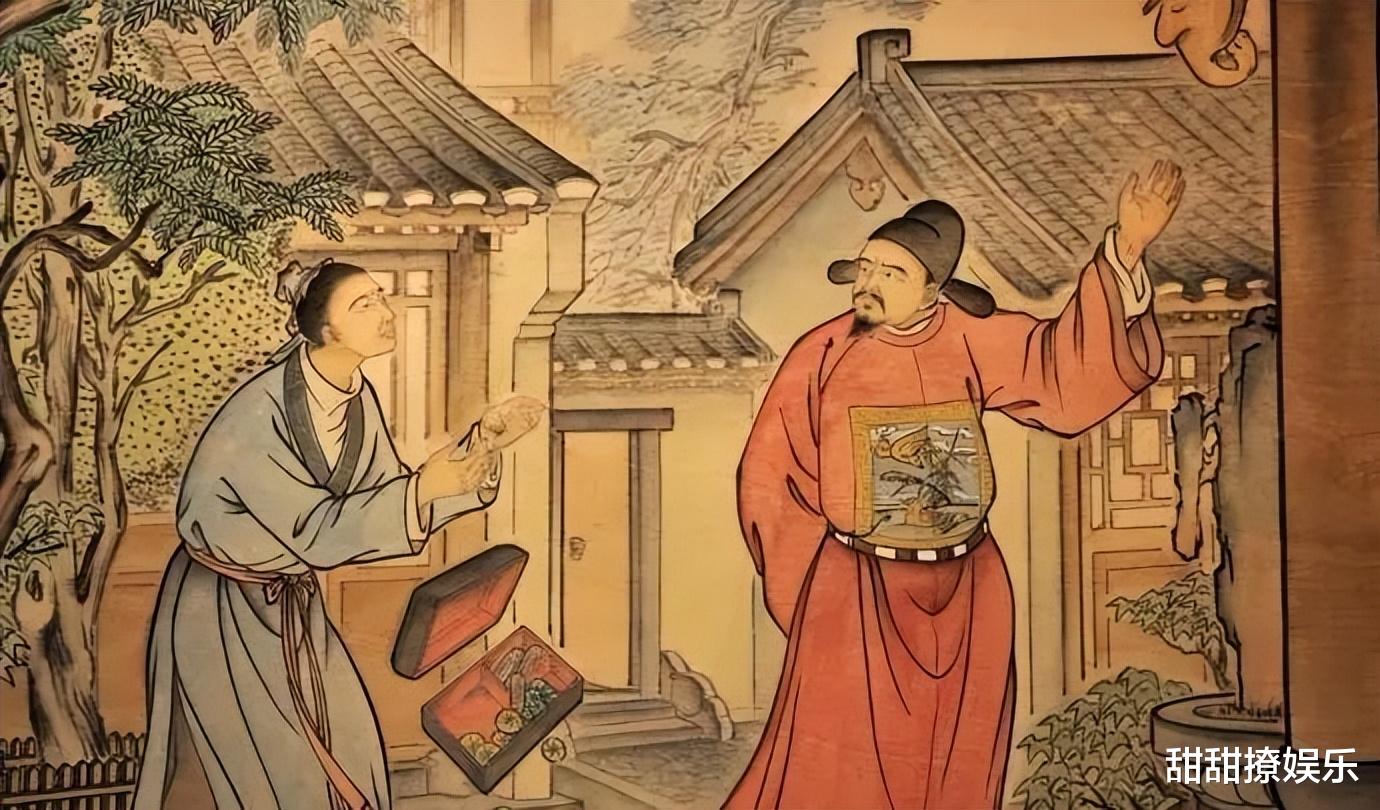

有些官员当面表现的是一位正儿八经的清官,但是背地里却开始用不法的手段收集金银财宝,朝廷为了遏制官员们贪污腐败的风气,适当的放宽了发放俸禄的政策,同时又不断打压内部的不正风气。

可明朝朝廷越是这样做,在职高官却还是不能及时收手,这也导致明朝中后期官员们保持清正廉洁的人越来越少,腐败之风也是导致明朝走向末路的一个重要因素。

到了清朝,年终奖又换了一种说法,称为荷包,年底,清朝皇帝会往荷包里面塞数额不同的金银珠宝,发放给官员,且有史料记载称,乾隆在给大臣们送荷包时,还会祝他们岁岁平安。

据说有一次年末,赐给蒙古亲王的荷包有一对,里面装有各种各样的玉石,御前大臣则得小荷包八个,里面装的全都是金银首饰。

不管是在古代还是在现代,年终奖的发放都是对官员们或员工一年努力的肯定,也让他们能感受到上级对员工的体恤和褒奖,只有利用福利制度刺激下属的热情,下属们才会更加卖力的为上级服务。