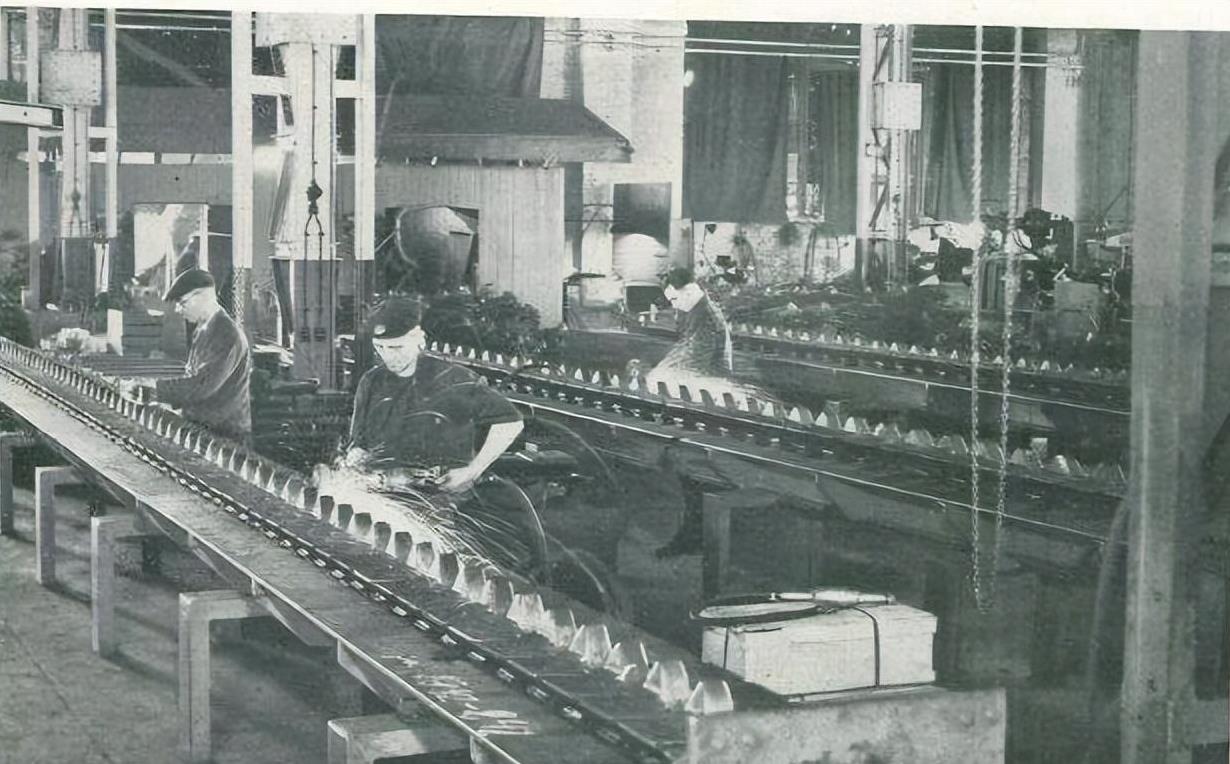

深秋的布雷斯劳工厂里,焊枪迸发的幽蓝色电弧光刺破晨雾。工人们将两根12米长的工字钢倒扣在铸铁工装架上,1941年那个注定被载入战争史册的清晨,18吨钢铁巨兽的第一根骨骼正在成型。这种代号Sdkfz 9的半履带牵引车即将以每月75辆的速度奔赴战场,德军士兵们给它起了个贴切的绰号——"装甲师的铁扫帚"。

精钢骨架里的战争密码

总装车间泛黄的档案照片中,倒置的底盘框架显露出神秘的管状结构。这根直径280mm的中空钢管可不是简单的承重部件,柏林工业大学1939年的《装甲力学研究报告》揭示,它内部暗藏24组交错排列的铬钼合金扭杆。当这种底盘牵引56吨重的虎式坦克时,独特的应力分散设计能让车架变形量控制在3.2毫米以内。来自迈巴赫的HL 108 TUKRM发动机以15度倾角嵌入钢架时,老技工总会叼着雪茄反复校准——这个精确角度能让动力传输效率提升17%,却不会让维修工在更换火花塞时碰破指关节。

流动的军工血脉

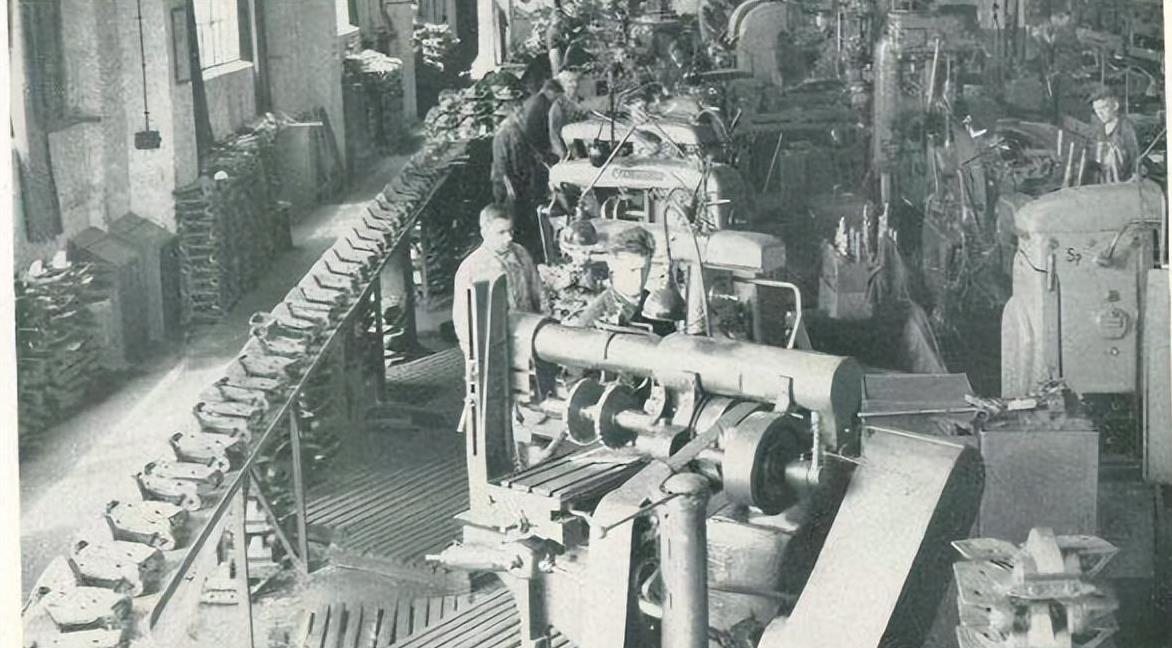

盟军轰炸机群永远猜不透,为何华沙郊外的乌尔苏斯工厂在1943年7月的燃烧弹雨中还能保持65%产能。秘密藏在纵横交错的铁路网里:捷克兹林运来的Bata轮胎还带着橡胶树汁的清香,沃尔姆斯生产的丁勒尔-克拉谢尔履带在火车厢里叮当作响,莱比锡的赫伯穆勒车体钢板在月光下泛着冷光。这种蜘蛛网般的供应链布局,正是军需部长施佩尔"分散即生存"战略的绝妙注解。当美军情报官看到法国迪特里希-洛林公司生产的转向机构时,绝不会想到每套部件都暗藏85马克的"血税"——这是被占领区工厂主必须缴纳的"特别防卫税"。

履带上的技术革命

在丁勒尔-克拉谢尔工厂的流水线上,暗藏玄机的Zgkw.50/400/200型履带板正经历37道淬炼。剖开的样品剖面揭晓了德军装甲部队高机动性的奥秘:每个诱导齿内部都藏着0.5升容量的储油腔,8毫米注油孔渗出的润滑脂,能像毛细血管滋养器官般浸润12组滚针轴承。这套精妙的润滑系统让履带维护间隔达到惊人的800公里——相当于从柏林到巴黎的直线距离。当苏军T-34车组还在泥泞中每200公里就要停车保养时,德军维修兵早已在战壕里煮起了咖啡。

生死时速的生产博弈

1941年深冬,当底盘号45377的车辆装上"晚期型"仪表板时,这个看似普通的技术迭代实则暗藏杀机。平直钢板取代曲面造型后,每个仪表板能节省35分钟装配工时。在月产80辆的规模下,全年可多武装两个装甲师。这种"闪电战思维"在沃玛格公司的车间展现得更极致——他们的生产线比布雷斯劳紧凑40%,却要承受产量折损三分之二的代价。军备竞赛的残酷法则在这里体现得淋漓尽致:要速度还是要规模?每个决策都关乎前线士兵的生死。

钢铁巨兽的涅槃重生

当第2629辆Sdkfz 9在1945年4月的炮火中驶出工厂时,谁也没想到这些战争机器会在和平年代重获新生。克虏伯工程师在1953年推出的KR251挖掘机上,原样复刻了那根传奇的管状扭杆结构;法国潘哈德公司将缴获的底盘改装成装甲车,在阿尔及利亚的沙漠里继续书写钢铁传奇。最令人称奇的是大英帝国战争博物馆的藏品——历经半个世纪风雨,那些注入润滑脂的履带板依然可以灵活转动,仿佛随时准备碾过时光的尘埃。

当我们凝视这些布满弹痕的钢铁残躯,看到的不仅是战争机器的冰冷轮廓。那些精密咬合的齿轮间,凝结着人类工程智慧的巅峰;每道焊缝里都封印着工业文明在极端状态下的爆发与挣扎。或许正如柏林技术博物馆馆长在展品说明牌上写的那句话:"这里陈列的不是武器,而是工程师们用图纸和焊枪书写的20世纪史诗。"