上篇文章我们说的是彭总的独门绝技,无人能会,基本上说的是战略层面。今天说的这门绝活偏重于战术层面,其他战略区高级指挥员也会,但笔者经过对比分析,能胜过彭总的不多。

一、彭总绝技几人知

话不多说,步入正题。这门绝技就是全歼。

所谓全歼,有几种情形。

1.整建制全灭,包括敌军的主官在内。并且能创造极大的敌我伤亡比。此所谓全胜。

2.整建制全灭,击毙或俘虏或重伤敌军主官,但敌我损失比不大。此所谓大胜。

3.大部分消灭敌军一个建制,毙伤俘敌军主要指挥官,敌军有少量兵力逃出,但作为建制单位的战斗力消失,短期内无法恢复。此所谓基本胜利。

打歼灭战,生俘国军指挥官,这种事各大野战军都是家常便饭,但细观战史,彭总这方面尤其厉害,尤其是西北打胡宗南时,动不动就全歼敌建制部队,生俘或打死敌主官。

主官对于一支部队的重要性不言而喻,动不动活捉敌军主官,所谓杀人诛心,盖此谓也。毛主席的军事思想讲究伤其十指不如断其一指,彭总把这个军事思想发挥到极致,不仅要断其一指,还要从根子上断,灭其魂、绝其魄,使之无法再生。

其中学问,值得我们研究一二。

1947年3月25日,在我军退出延安后仅一周,彭总就以惊人的勇气在青化砭设伏,以4个旅打国军31旅,实际仅有旅部和一个92团。此战国民党军提前没有料到西野敢于伏击,故经过青化砭的天然袋形山谷时没有什么防备,被彭总打了个冷不防,战斗仅持续1小时47分就结束,进入谷中的国军一个都没跑出来,此战歼敌2993人,我军仅伤亡265人,敌我伤亡比高达11:1。敌少将旅长李纪云、少将副旅长周贵昌、少将参谋长熊宗继和92团团长谢养民全被生擒活捉。

这场仗这么干脆利落,主要原因在于我军准备充分,国军过于轻敌大意,似乎还看不出彭总的本事。我们接着看。

1947年4月13日,羊马河战役全歼135旅,生俘旅长麦宗禹。此战的取胜方法是,以两个旅伪装西野主力,吸引敌整编第1军和整编19军来捕捉西野主力,而隐藏二纵、教导旅、新4旅,待135旅赶来准备捕捉西野主力时,将其包围于羊马河一带,以4个旅打一个旅,最终将其歼灭。

彭总设计的相当巧妙。两个旅各自挡住国军一个军,依托有利的黄土高原地形,以逸待劳,使敌无法迅速前进。

为什么我们一个旅能挡得住敌人三四倍兵力不被围歼,而我军四个旅围敌一个旅就能全部歼灭,甚至打成1比10的悬殊伤亡比呢?我军伤亡479人,歼敌135旅麦宗禹以下4700余人。

盖因我方是主动,敌135旅是被动,敌在急速前进过程中,没有很好地利用地形,而是着急忙慌地赶紧行军,地形对敌135旅不是有利的,反而是障碍。

这场战例可以看出彭总的军事思想,对地形、主客条件、攻守之势,把握得炉火纯青,同样的自然条件,通过高明的调度和运筹,使之成为利我而损敌的武器,这不是一般军事家所能达到的境界。

这也是我们研究历史、研究军史的意义所在。研究历史,不是看看热闹,干巴巴地评论谁厉害、谁牛叉,那有什么意义呢?徒惹人笑而已。研究历史,为当下做事提供借鉴才是正道。

二、蟠龙一战见真功

蟠龙镇之战又是一场极具对比分析意义的战役。

对比谁呢?南麻临朐战役。我们看看这场战役的主要经过和特征。

羊马河之战后,敌我双方都选择了休息和调整,寻找下一个作战目标。胡宗南选择进攻我军占据的绥德,彭总按照敌不动我不动、敌先动我后动的原则,耐心等待敌军出动后,调整了作战方向,把主力调出绥德,南下打胡宗南的补给中心蟠龙镇。

这次的战术起初与羊马河之战差不多,我以少量部队伪装主力,吸引国军来攻,而以4倍兵力打敌少量部队。

等到进攻蟠龙镇的战斗展开后,彭总发现和上次不一样了。这次胡宗南有备而来,蟠龙镇的守敌虽然只有我军四分之一,只有约一个旅的兵力近七千人,但蟠龙镇的守备工事修的很好,敌军兵力和地形有效地结合起来了,不像135旅麦宗禹对地形没有提前准备,形势完全倒转,敌人以逸待劳、有备而战、地形利敌。

果然我军进攻一天后受挫,武器不行,缺少重炮,打不动敌人的堡垒死守。

解放军出版社2017年版的《第一野战军战史》对这场规模并不大的战役作了记叙,尤其是对国民党军的防守战术作了摘要记载:

其主力依托群山叠峦,构筑了以蟠龙镇为中心方圆5公里纵深之防御阵地,其阵地的构成特点是:以制高点为核心构筑大伏地碉,依据山脉、地形环绕以众多的小伏地碉,成梅花形、多星形的碉群。核心碉堡周围削成陡壁,并挖筑深宽各六七米之外壕,壕外及山凹要道敷设铁丝网、地雷等障碍物。

熟悉吗?

基本上就是南麻、临朐战役国民党军的防守战术,以子母堡、伏地堡等为核心,进行密集防御,使我军进攻时不得不陷入逐堡进攻的苦战。

与蟠龙镇之战相似的是,粟裕指挥华野主力打南麻、临朐,兵力对比也基本上是四比一,我二、六、七、九纵,打敌一个军(整编师),最后攻不动,敌援兵靠近,我不得不撤出战斗。称不上战败,但没有达到聚歼敌军的目的。

尤其是临朐战斗,李弥的第八军战斗力远远不如五大主力之一的整编十一师。

粟裕反思这两场消耗战,虽有下大雨导致炸药受潮、弥河涨水等客观因素,但我军轻敌、没有掌握正确的进攻方法是主要原因。

彭总怎么打赢的呢?

进攻之初受挫,彭总没有性急,赶紧叫停战斗,冒着敌人援兵大集的风险,让各部队展开军事民主,让基层士兵讨论怎么破国军的堡垒战术。这一招非常管用,基层连队讨论出很多种破堡垒的办法,《第一野战军战史》也不吝笔墨,对这些办法做了记录:

外壕作业逼近敌铁丝网和敌堡;

以爆破扫除障碍,开辟冲锋道路;

将攻击部队编成战斗组轮番进攻,以消耗敌人火力……

办法都很朴实,没有什么异想天开,全是一线战斗得出的经验。

但就是这些办法最管用,开完诸葛亮会后当天下午就恢复进攻,立即打破了蟠龙镇外围的碉堡群,把国军压缩在镇内。又只用一天,完成了对蟠龙镇守敌的全歼,活捉167旅少将旅长李昆岗,毙伤俘敌6700余人,缴获大批物资,军服4万余套,面粉1万余袋,子弹100万发……以穷出名的西野主力得到极大补充,人均补充子弹40多发,大家乐开了花。

对比一下西野和华野作战过程,面对几乎一样的兵力对比和攻守环境,笔者以为最关键的区别有二:

一是有无轻敌之心。华野明显轻敌情绪严重,西野以高度专注、高度紧张、高度清醒的态度投入战斗。

二是对战斗节奏的把控。华野先打南麻过于急躁,攻而不克,掉头又打临朐李弥,急于获得战果,越打越急,缺乏相对稳定清醒的节奏,越打越乱。彭总指挥西野打蟠龙镇,起初也挺着急,而且战争的基本规律是一急起来就容易失控,打红了眼,一万头牛也拉不回,很多本来挺有盘算的指挥员,就是这么被情绪坑掉的。

彭总毕竟是当过我军副总指挥的,指挥过千军万马,有战略观大局观,在微观战场指挥兵团作战称之为降维打击一点问题没有。战斗节奏出现问题,立即叫停,不为情绪左右,不为预料外的敌情迷惑,难能之帅才也。

我们做这样的对比不是拉踩,粟大将指挥功力的闪光点在全军也是独一份,善于打险仗奇仗,没有人能比得过。只是通过对比,让大家更清楚地认识到彭总指挥艺术的高明所在。

三、两次击灭同一师

1947年5月,马家军不信邪,也来和西野交手,5月30日陇东、三边战役,蒋台战斗,西野一纵加一个骑兵团,全歼宁夏马家军整81师的179团,俘虏上校团长马奠邦。悦乐战斗,西野新四旅附一个炮兵营,以三比一的兵力,全歼青海马家军骑2旅3团,生擒随团指挥的一名少将副旅长陈应权和该团上校团长汪韬。

这种仗看着真是解气,动不动就全歼,全歼就活捉敌旅长、团长,十分涨士气。

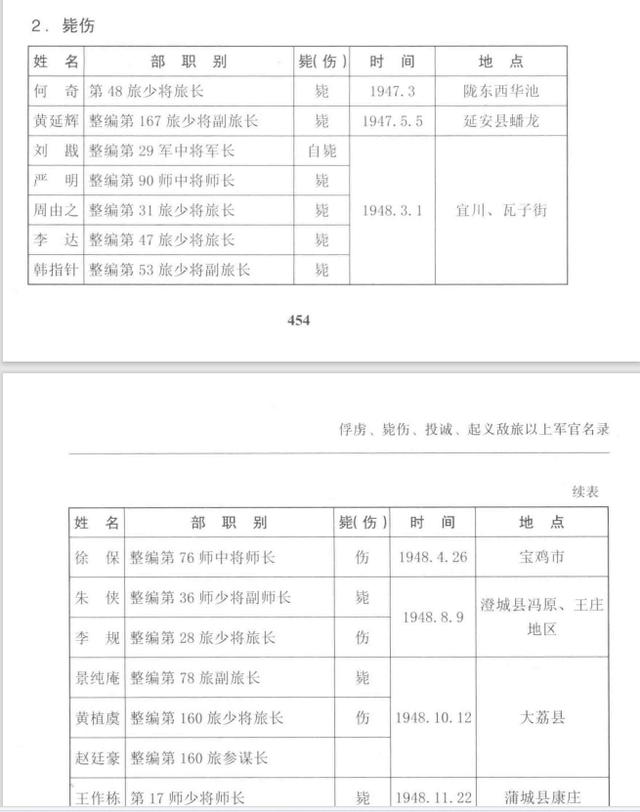

我们说彭总绝活别人鲜有能及,就是指全歼并活捉敌军长官。《一野战史》中专门有一个毙伤俘敌军长官的名单,整编二十七军军长刘戡、整编七十六师师长徐保、整编第九十师师长严明等高级官长,全系战斗中被打死。具体人名大家可以看看下图的名录摘选:

胡宗南败仗打得多了,渐渐摸到规律,有心防针对彭总这一绝招作出针对性改变,无奈技不如人,怎么也防不住,师长、旅长、团长依旧源源不断地成为俘虏。无奈之下,胡宗南部队养成自求多福的怪毛病。什么叫自求多福?当部队被共军包围时,胡宗南不再强求各级官长殉国,而是可以优先选择突围,以便部队覆没后重新组建。这和国军一贯要求的精诚团结、杀身成仁的要求,可算得上大相径庭了。

不到万不得已,身为军人,谁愿意危急关头抛弃部队自己先开溜?可是事情逼到这份上,胡宗南部队也只好退而求其次,先保老命要紧。

接下来的例子重点说一说彭总两次打同一个整编师的战例。

这个倒霉蛋师,是胡宗南帐下的整编三十六师,一个军的体量。

整三十六师是胡宗南三大主力师之一,另外两个是整编第一师和九十师。

1947年8月整编三十六师向西野主力发起攻击,彭总指挥近四个纵队的兵力合围之,又是四比一的比例。此战规模远超之前的战役,参战的整三十六师师部和两个旅被全歼,123旅旅长刘子奇被活捉。师长钟松与165旅旅长李日基化装逃脱。

此战歼敌共约6000人,我军伤亡1800余人。敌我损失比不像之前那么大,原因是整编三十六师对彭总的伏击打援战术有所提防,把部队分成前后两个梯队。然而即使有所防备,没有把所有兵力放在一起,依然没有避免青化砭战役被一锅端的命运。

师长钟松预有准备,仗打到最后,和几个部下换上便衣,乘夜暗逃脱。侥幸逃出后心胆俱裂,重建165旅和123旅后,将其原来未遭歼灭的28旅紧紧靠拢在一起,一年时间内未再与西野作战。

直到西府陇东战役西野失利后,在胡宗南一顿迷魂汤猛灌下,钟松才蠢蠢欲动,欲趁西野整训之际报仇。1948年8月,胡宗南派其大将裴昌会,指挥四个整编师对黄龙地区发动进攻,逼西野主力决战。

彭总观察到敌整编三十六师独自为一个攻击方向,于是又把打击目标放在这个倒霉蛋头上。战法与之前打羊马河差不多,4个团的弱势兵力伪装主力,吸引国民党军两个整编师,而以绝对主力近4个纵队的兵力,包围整编三十六师。

起初彭总百般诱骗三十六师主动进攻,钟松怕重蹈覆辙,迟迟不进。恰巧有国军俘虏兵叛变反水,向钟松供出我军主力集结地域,钟松判明西野主力要围歼他,赶忙就地筑垒死守,并通知友军来援。

这几乎是打明牌了。

换作比较谨慎的指挥员,遇到这种不太有把握的战役时,宁可暂时放弃围歼的机会,也不愿莽撞上去打。比如粟大将指挥豫东战役第三阶段时,从中央到华野指挥部,都对包围吃掉区寿年兵团残部整编七十二师不抱希望。

彭总的性格从来不会轻易退缩,而且他的用兵方略中偏好以气势胜敌。此时敌想退,我欲打,正是此消彼涨乘势制敌的好时机,于是迅速指挥各纵主动追击,将整编三十六师包围起来。

钟松是黄埔一期生,因病改入第二期炮兵科,也是十分有头脑的,他记吃也记打。这次的兵力布势,在战役层面比沙家店战役更散,士兵与地形结合的更紧密,把前几次国军失利的教训全都汲取了。

不过即使这样仍然逃不过被打的命运。此役军史称之为澄合战役,不再详叙细节,做好各种准备的钟松,确实收到一定效果,但他唯一没想到也不会想得明白的是,彭总靠气势胜过了他,仍然把他打的没脾气。

是役整编三十六师三个旅基本上都被打残,被歼灭9079人。钟松和各旅旅长早知彭总打仗善于活捉长官的威名,大概都早早做好逃跑的准备,所以此战除了打死副师长朱侠、击伤整编28旅少将旅长李规之外,只捉了个团长,其余都跑了。

彭总威名之盛,敌人算是领教够了。

胡宗南逃到宝岛后,晚年回忆起彭总,仍然提起就怕,视之为终生最大之敌。

胡宗南有点自作多情,以他的地位、能力,也佩和彭总相提并论。