钱帛动人心,权力更是如此。清朝康熙皇帝两度废、立太子,时间跨度约为37年。他一直没有明确继承人的行为,直接导致了后面“九龙夺嫡”事件的发生。

他在1712年第二次废除二阿哥的太子之位(大阿哥是庶子)以后,就再也没有提及继位人选的事情,这也使得皇子们对皇位的争夺更加激烈。

康熙在位61年,在皇子们成长的过程中,逐渐只剩下了二十二个;其中有一人身有残疾;有十人因为母亲是汉人,所以根本没有争夺皇位的资格。

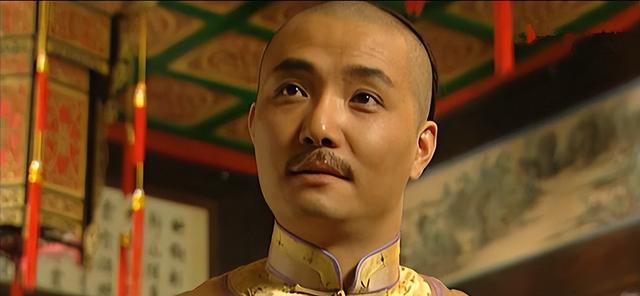

余下的十一个儿子中,有九人参与了皇位的争夺,即“九龙夺嫡”。结果我们都知道,四阿哥胤禛夺得了皇位,即后来的雍正皇帝。

但是我们今天说的不是他,而是没有参与皇位争夺的两位皇子之一,十二阿哥胤祹。

他的母亲万琉哈氏活到了96岁,他自己也活到了将近80岁,历经康熙、雍正、乾隆三朝。

那么这位王爷是如何在皇室一直汹涌的暗流中,能够始终安然无恙,得享天年的呢?

康熙时期:保持中立

康熙时期:保持中立胤祹出身低微,母亲仅是一位庶妃。在清朝,庶妃是没有办法抚养自己的孩子的。所以胤祹自小被苏麻喇姑抚养。

那么这个苏麻喇姑是何许人也,为何能有抚养皇子的资格呢?

苏麻喇姑,原名苏默尔,蒙语音译。她自小就是孝庄太后的侍女,跟随了孝庄太后一辈子。我们都知道,康熙皇帝自小就是被祖母孝庄太后带大的,他最早的启蒙老师就是苏麻喇姑。

不知各位有没有印象,清朝的时候时常会闹天花病。在康熙小的时候,皇宫里面流行天花。当年宫内没有出过天花的人都要到宫外居住,避免被传染。

那段时期,苏麻喇姑每天往返于孝庄太后与小康熙的住所之间,给他传授启蒙知识,教他读书写字。所以,苏麻喇姑一直被康熙皇帝当做亲近的长辈来对待。

1687年,孝庄太后逝世,苏麻喇姑深受打击,身体健康受到了极大的影响。而康熙看在眼里,急在心里。某一天他灵机一动,将出生不久的小胤祹交给了苏麻喇姑抚养,以此抚慰苏麻喇姑悲伤、孤独的心境。

此举果然有效。苏麻喇姑在有了照顾小皇子的任务之后,逐渐精神起来。而受到苏麻喇姑精心培养的胤祹,对皇室的权力斗争看得很淡然,又很透彻。

顺便提一下,十一位皇子中另外一个没有参与夺嫡的五皇子胤祺,也是自幼便由皇后和太后抚养长大的。

说回胤祹。1708年,康熙第一次废除皇太子,这引起了诸多皇子对皇位的觊觎,这个过程一直持续到1722年康熙去世,整整十四年。

而在这个过程中,胤祹一直不争不抢,只做一些康熙交办的、不得不做的事情。比如春分、夏至等节令代皇帝去太庙行礼等等祭祀活动。没想到只是做这等小事,便被康熙封为固山贝子。

固山贝子是清朝皇族爵位中的第四等,只在亲王、郡王、贝勒之下。这个爵位对胤祹来说,属实不算低了。毕竟他一个庶出的皇子,在宫中没有任何的背景。生母只是庶妃,抚养自己长大的苏麻喇姑虽说受康熙皇帝的尊重和敬爱,但毕竟没有任何权利,而且也早已去世了。

我们不清楚康熙给胤祹这么高的爵位,是在暗示、鼓励他参与对皇位的争夺,还是对他将自己置身事外的嘉奖。不过胤祹得之坦然,虽然受爵,但成为贝子之后的行为举止和之前并没有什么不同,依然不参与夺嫡之事。

在这之后,康熙皇帝便常常让胤祹随驾去各地巡幸,胤祹随召而应,无召不扰。

之后,在康熙皇帝任上,胤祹手中的权势越来越大,先被任命为内务府总管事,官至正二品。而且内务府是负责管理皇家大小事务的,皇室中人衣食住行皆由内务府负责办理,这是个肥差。在胤祹卸任之前,康熙曾夸赞他“办事妥协”,而后不到半年,康熙竟然将正白旗交给胤祹管理,这可是个了不得的差事。

众所周知,满清共有八旗,满清的权贵时称“八旗子弟”。其中“正黄、镶黄、正白”三旗属于上三旗,直属皇帝所辖,是皇帝的近卫。胤祹的职位,差不多相当于是皇宫禁军的统领,由此可见康熙对他的信任。

而且,也正是因为胤祹的这份中立,他才没有被继位的雍正所清洗,得以在其任上保全自身。

雍正时期:得失淡然

雍正时期:得失淡然然而,没有站队只能保全自身性命,无法保全爵位。

雍正刚继位时,先将胤祹的爵位升了两级,封为“多罗履郡王”。第二年,便又将他的郡王爵位降为了贝子;这还不算完,之后又夺了他的贝子爵位,降为奉恩镇国公。面对爵位的得失,胤祹表现还是很淡然。毕竟他堂堂皇子,总归是饿不着的。

然而这话说早了。

胤祹因为曾在康熙时期管理过内务府事务,现如今被人翻了旧账。说是他在任期间,内务府出现了巨大的亏空需要他来补缺。胤祹没有办法,被迫变卖了家中的器物才补上了这份亏空。这份经历,应该是他一生中最狼狈的时候了。

多年之后,雍正又恢复了胤祹多罗履郡王的爵位。至于原因,可能是因为年纪大了,良心发现;可能是终于觉得自己这个兄弟是对自己没有威胁的;也可能是觉得胤祹在礼部做事多年,做得不错,找个借口给兄弟升一下爵位,提高一些待遇。

毕竟只是皇帝多给自己的兄弟一点好处罢了,又没有任命他为实权的大臣。

不过,他虽然没有重用自己的兄弟,他的儿子乾隆,却十分看重自己这位皇叔。

乾隆时期:得到重用

乾隆时期:得到重用1735年8月23日,雍正驾崩。胤祹奉命连夜赶往宫中,负责处理雍正的身后事。毕竟他现在已经算是他们那一辈中,年龄最大的人了。也不知如果雍正知道他的身后事是胤祹所处理,心中会是什么滋味。

乾隆继位后,对自己这位皇叔给予了非凡的信任和重视。他先任命胤祹为礼部尚书,总管礼部事务;又任命胤祹负责管理宗人府一切事务;没过多久,乾隆又发话了:

“履郡王允裪在朕诸叔中年龄最长,具实心办事,朕意欲晋封亲王。”

于是,胤祹在自己这位侄子上位不久,不仅接过了两项重任,担任朝廷的一品大员之责;还被晋升为和硕履亲王,成了最上品的一级皇亲国戚。

不知道闲散了半辈子的胤祹能不能处理好这些事务。

礼部的事务还比较好处理,毕竟如今四海承平,礼部就是负责一些礼乐、宗教、祭祀之事,是一个清闲的差事。

不过宗人府就不一样了。相信大家都或多或少对宗人府有一些了解。这是负责管理皇家宗室事务的机构。

胤祹曾经掌管的内务府也是负责皇家事务,不过内务府主要是负责皇室的一应开销,是跟钱打交道;而宗人府则是负责皇家、各亲王、郡王等有爵位在身的所有人员的信息以及婚丧嫁娶等事务。

如果仅仅如此也就罢了,但是宗人府让诸多皇室成员害怕的一点是,它负责记录宗室子弟的罪责、过失等事情。

让家族老人负责管理家族人员信息,这于情于礼都可以说得过去;但是乾隆让胤祹负责记录、管理宗室子弟的过失,那就是对他极大的信任了。

毕竟,人非圣贤,孰能无过?尤其在古代,皇室成员、权贵子弟,让他们完全遵纪守法是不可能的。那对这些犯了错的权贵要如何处置?是睁一只眼闭一只眼?还是轻罚?重罚?如何把握这个尺度?

胤祹作为一个三朝王爷,为人处世自然十分老辣,处理这些事务当然绰绰有余。但是宗人府的意义不在这个,而是它隐藏在表面之下的巨大权力。

一位权贵子弟如果真的犯了错,被抓紧宗人府,那么如何处理其他人都无话可说;但是如果某位权贵是被冤枉进去的,而且还受到了严厉的惩罚,那他能去何处伸冤?哪怕去找皇帝,皇帝是相信宗人府管事还是相信一个被惩罚的权贵?

所以,胤祹能被乾隆任命负责管理宗人府,实在是对他人品的极大认可。

而胤祹也没有辜负侄子对他的这份认可。在长期执掌宗人府的过程中,他只有一次在一个“管人疏纵案”中,对一位权贵从轻处罚了。从来没有滥用过手中的权力。

众所周知,乾隆是一个十分喜欢游玩的皇帝,他六下江南的故事广为人知。而他每次外出,无论是巡视边境、巡查各地,都会将京城内的大小事务交由胤祹负责总管。

这已经不是简单的信任了,还代表乾隆对他这位皇叔能力的认可。毕竟一般来讲,皇帝出巡,都是命令一位皇子来负责监国、几位大臣辅佐,以此来锻炼皇子的治国能力。极少见到皇帝外出,而一位高龄亲王负责监国的事情发生。

其他人都是能力越大,责任越大。到了胤祹这里,仿佛成了年龄越大,责任越大。

在他69岁的时候,又被皇帝任命为“军机处议政大臣上行走”,这相当于现在的国务院总理,负责总管全国的大小事务。

“大事上之,小事行之。”

即大事需要禀报皇帝,小事就可以自行决断。

到了胤祹72岁的时候,乾隆终于放过了这位皇叔,免去他宗人府主管的职责。这位“手握大权的闲散王爷”终于可以放下大权,好好过一过闲散的生活了。

结语

结语《道德经》中有一句话是:不争是为大争。这句话在胤祹身上体现得淋漓尽致。

他从来没有争夺皇位、也没有争夺过什么权利,然而这样的表现却让三代皇帝都对他表示出了极大的信任。在这样的信任下,他得以手握大权,也得以安享晚年。而这样的结局,在皇室宗亲中来说,可以说是极为少见了。

参考资料

1. 《二十五史·清史稿》

2. 《中国文学大辞典》

3. 《中国近代史.上册》