作为曹魏政权中的核心人物,司马懿不仅在政治舞台上扮演着重要角色,更是蜀汉丞相诸葛亮最为警惕的对手。他在军事谋略上的卓越才能,为后来司马家族建立西晋奠定了坚实基础。司马懿的政治智慧和军事才能,使他成为推动历史进程的关键人物,最终为西晋王朝的建立铺平了道路。可以说,司马懿是三国时期最具影响力的人物之一,他的存在深刻影响了中国历史的发展轨迹。

司马懿在三国时期以足智多谋闻名,他原本保持着一种超然的态度,仿佛置身于纷争之外。然而,当曹操强行将他纳入麾下后,他再也无法保持这种距离,不得不投身于复杂的政治博弈之中。

司马懿历经曹操、曹丕、曹叡三代君主,最终在曹芳继位时抓住机会,成功夺取了政权,使曹魏名存实亡。这一系列行动让司马懿登上了他一生中的最高点。

司马懿享年73岁,最终在洛阳离世。他的遗嘱内容颇为引人注目,充满了深意。作为一位历史人物,他的临终安排不仅反映了他的智慧,也展示了他对后事的深思熟虑。这份遗嘱不仅是他个人意愿的体现,也为后人提供了了解他思想和策略的窗口。

司马懿临终前明确要求,他的丧事要简单办理,不准立碑,也不许后人祭拜。正因如此,到现在为止,没人能找到他墓地的确切位置。这个决定给后人留下了一个未解之谜,关于他的安息之地,至今仍然是个谜团。

司马懿为何不让后代去祭拜他的坟墓?从现代视角来看,我们能得到哪些启示?司马懿,这位三国时期的著名谋士,临终前立下遗嘱,明确禁止子孙后代为他扫墓。这一举动在当时显得颇为反常,因为祭拜祖先是古代社会的重要传统。那么,他为何要做出这样的决定呢?首先,司马懿可能出于安全考虑。作为曹魏政权的重臣,他深知政治斗争的残酷。他担心自己的陵墓会成为政敌攻击的目标,甚至可能连累后代。其次,他或许希望子孙不要过分依赖祖先的庇佑,而是要靠自己的努力去开创未来。这种想法在当时相当超前,体现了他作为政治家的远见卓识。从现代人的角度来看,司马懿的决定也颇有深意。它提醒我们,在缅怀先人的同时,更要注重当下,努力创造属于自己的价值。同时,这也反映了司马懿对家族未来的深思熟虑,体现了他作为家族领袖的责任感。总的来说,司马懿的这一决定,既是对当时政治环境的回应,也体现了他对家族未来的长远考虑。从现代视角来看,它仍然具有重要的启示意义,值得我们深思。

司马懿,字仲达,是三国时期魏国的重要人物。他出生于河内郡温县,家族背景显赫。司马懿年轻时聪明过人,学识渊博,深受当时名士的赏识。他最初并不愿意出仕,但在曹操的多次邀请下,最终加入了曹魏政权。司马懿在魏国担任过多个重要职位,包括大将军和太尉等。他以智谋和策略著称,多次在关键时刻为魏国化解危机。尤其是在对抗蜀汉和东吴的战争中,司马懿展现出了卓越的军事才能。他善于分析敌情,制定周密的作战计划,往往能够以少胜多。司马懿不仅在军事上有出色表现,在政治上也颇有建树。他推行了一系列改革措施,加强了中央集权,整顿了吏治,促进了经济的发展。他的这些举措为魏国的稳定和强盛奠定了基础。然而,司马懿的权谋和野心也引起了部分朝臣的猜忌。他在晚年逐渐掌握了魏国的实权,为后来的司马氏篡魏埋下了伏笔。尽管如此,司马懿的才华和贡献依然不可否认,他被后人誉为三国时期最杰出的谋士之一。总的来说,司马懿是一个复杂而多面的人物。他既有卓越的才能和贡献,也有不可避免的权谋和野心。他的故事不仅反映了三国时期的政治和军事斗争,也展现了个人在历史洪流中的选择和命运。

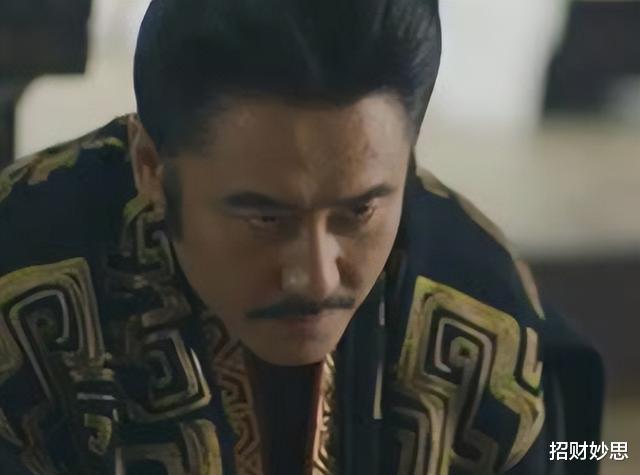

【一、曹魏重臣,政变夺权】

历史上的大人物,大多会在死后立碑,目的是让后人纪念他们。拿武则天来说,她去世后留下了一块“无字碑”,这背后显然有她的考虑。作为一代帝王,她并没有在碑上刻下自己的功绩,这让很多人觉得,武则天是想让后人自己去评价她的功过。

历史上很少有人像司马懿那样,连身后事都处理得如此简单。他既不立碑,也不安排陪葬品,甚至禁止后人祭拜。这种极简的丧葬方式,难道仅仅是因为他不在乎名声和地位吗?

这种说法恐怕站不住脚。要真是对权力和名声毫无兴趣,司马懿也不会从一个普通官员慢慢爬升到掌握大权的位置,最终把曹魏的江山收入囊中。他的所作所为,怎么看都不像是个淡泊名利的人。

司马懿来自河内司马家族,这个家族在汉朝时很有名望,在当地势力很大。他出生在东汉末年,还没满二十岁,南阳太守就看出他将来会有大出息。司马懿关心国家大事,做事雷厉风行,很快就在外面出了名。

在公元201年,曹操出任司空一职,他看中了司马懿的才能,想让他加入自己的团队。然而,司马懿对曹操的意图心知肚明,他并不愿意成为曹操的手下,于是便谎称自己身体不适。为了验证司马懿的说法,曹操在晚上派人悄悄去查看情况,结果发现司马懿确实像生病了似的,躺在床上动弹不得。

司马懿的深谋远虑由此可见一斑。他直到被曹操强行征召后,才正式开始为曹操效力。这一转折点不仅体现了司马懿的智慧,也展示了他在权力斗争中的谨慎态度。司马懿并非主动投靠,而是在被逼无奈的情况下才加入曹操的阵营,这进一步凸显了他的老练和审慎。

司马懿做事规矩,还知道怎么保护自己。曹操早就提醒过曹丕,这人不是甘愿一直当臣子的料,所以曹操一直防着他。不过司马懿很快装出一副只顾玩乐的样子,这才让曹操放下了戒心。

司马懿向曹操进言,指出刘备刚刚控制了刘璋,此时正是进攻刘备的最佳时机。然而,曹操并未接受这一建议。后来,司马懿在辅佐太子期间,不仅提出了屯田戍边的策略,还向曹操指出了荆州存在的隐患。可惜的是,曹操对此并未给予足够重视,最终导致荆州被关羽夺取。

曹丕继位后,司马懿在内外事务上给予大力支持,协助处理国家大事。曹丕去世后,曹叡继位,司马懿在新城之战中取得胜利,成功击败大将孟达。在与蜀国的多次交锋中,司马懿屡次献上妙计,凭借其出色的军事才能和策略,为曹魏军队扭转了多次不利局面,提供了关键的转机。

五丈原之战时,司马懿采取了拖延战术,硬是把军队按在原地一百多天。诸葛亮多次主动出击,试图挑起战事,但每次都无功而返。不管诸葛亮怎么挑衅,司马懿就是不上当,始终闭口不谈打仗的事,死活不肯出兵。

司马懿在五丈原战役后,敏锐地意识到诸葛亮的身体状况已不容乐观。他原本计划乘胜追击,继续向蜀汉发动进攻,但这一战略部署却被魏明帝曹叡的一纸诏令打断,不得不班师回朝。这一转折不仅改变了战局走向,也为后续的局势发展埋下了伏笔。

司马懿在辽东和对抗东吴的战役中屡战屡胜,他的声望也随之水涨船高。经过两位皇帝的重用,他逐渐成为朝廷中不可或缺的人物。到了239年,曹芳继位,司马懿被任命为太傅,此时的魏国国力达到了顶峰。

公元249年,司马懿在曹魏朝廷中的地位已经达到顶峰。然而,他与大将军曹爽之间长期存在矛盾。随着双方势力的较量,司马氏的权势日益壮大。当曹爽陪同曹芳离宫祭祖时,司马懿抓住机会,向太后进言,请求废除曹爽的职位。

这段历史记载的正是著名的“高陵平之变”。当时,司马懿率领军队围困了曹爽和他的兄弟,最终不仅处死了曹爽本人,还将其家族三代的亲属全部诛杀。这一事件之后,司马家族彻底掌握了朝廷大权,并且这种专权的局面愈演愈烈,再也没有受到任何有效的制约。

【二、司马懿遗言蹊跷,他为何如此?】

在公元249年,曹芳有意提拔司马懿担任丞相一职,但司马懿却婉拒了这一提议。曹芳并未因此放弃,转而决定为司马懿建立庙宇以示尊崇。这位年轻的皇帝心里清楚,曹魏的实权早已牢牢掌握在司马懿手中。然而,到了251年6月,司马懿的健康状况开始急剧恶化,疾病缠身,甚至频频在梦中受到昔日敌人的侵扰。

司马懿于8月在洛阳去世,9月被安葬于河阴首阳山,死后获封相国和郡公的称号。他的遗愿颇具独特之处:他明确指示葬礼要简单朴素,不设墓碑,也不放置任何陪葬品,甚至不希望后人进行祭拜。

司马懿的葬礼办得异常简朴,这让人不禁疑惑他为何如此安排。更让人不解的是,他甚至禁止后人祭祀自己。按照常理,像他这样位高权重的人,即便再低调,也不会阻止后人祭拜。毕竟,在古人眼中,孝道是极为重要的。

自古以来,祭祖一直是杰出人物的传统。以秦始皇嬴政为例,他在完成统一大业后,首次出巡便是前往祭拜祖先。这一行为不仅体现了他对先人的尊敬,也彰显了其对家族传承的重视。通过这种方式,他不仅巩固了自己的统治地位,还强化了与祖先的精神联系。这种传统在后来的历史中不断被延续,成为许多领袖人物表达敬意和继承传统的重要方式。

举个例子,朱元璋在即将完成统一大业时,特意带着儿子朱标去祭拜祖先。同样,曹芳也是被曹爽带着去祭祖。因此,司马懿的这一举动就显得有些令人费解。

从今天的视角回顾1700年前的历史,我们或许能窥见一些端倪。关键在于祭祖这件事。当时,曹爽带着曹芳去祭祖,这给了司马懿可乘之机。他正是利用这个空档,成功铲除了曹爽兄弟的势力。可以说,这次祭祖活动成了整个事件的转折点,为司马懿的行动创造了绝佳的条件。

当曹芳归来时,事情早已无法挽回。通常情况下,墓地都会建在远离城市的地方,有些人甚至选择安葬在故乡。正是这一点让司马懿感到不安,他担心自己的陵墓将来会成为他人攻击的目标。

假如有人在司马家祭奠司马懿的时候,在皇宫里闹出乱子,司马昭可能会担心自己步曹爽的后尘。这种担忧并非没有根据。之前我们说过,司马懿以谋略见长,他和诸葛亮这样的智者有过交锋,像他这样的人,应该也能预料到自己死后可能发生的事情。

司马懿采取这些预防措施是有原因的,后来的事情证明他的判断没错——司马炎确实建立了西晋王朝。从这点来看,司马懿确实有远见。再看西晋的历史发展,司马懿不让后人祭拜自己这个决定,其实也有其合理性,并非毫无根据。

在我看来,第二个原因是司马懿有意隐瞒自己的墓地位置。他不想让别人知道自己的葬身之地,如果后人经常去祭拜,那些有心人很容易就能找到具体位置。司马懿虽然一生聪明过人,但结下的仇家却很多,而且涉及的范围也很广。

就拿司马懿处理曹爽一家的事来说,他不仅灭了曹爽三族,连已经出嫁的女眷也没能幸免。要是有人记恨这件事,很可能就会拿司马懿的坟墓出气。对司马懿这种一辈子都高高在上的人来说,死后还要受这种侮辱,恐怕是他最不能忍受的。

从这个角度分析,司马懿不让后代祭祀其实很有道理。他显然考虑到了潜在的风险——万一自己的墓地成为报复目标,或者连累到子孙后代,这些后果都是他不愿看到的。因此,以他的精明头脑,干脆从一开始就不立碑,死后默默无闻反而更安全。这种做法既避免了可能的祸患,又保护了家族后人的安全,可谓一举两得。

换个角度想想,司马懿这么做可能还有别的原因。会不会是他晚年想图个清净,死后不愿被人打扰呢?咱们都知道,司马懿年轻时确实胸怀大志,野心不小。但别忘了,在正式踏入官场之前,司马家族向来行事低调,虽然暗中掌控局势,却从不显山露水。这种处事风格,或许也影响了司马懿晚年的选择。

在生命的最后时刻,司马懿回顾了年轻时那段隐姓埋名的岁月,这或许促使他提出了关于遗址的想法。

从现代人的视角出发,我们不难提出一些关于历史的推测。由于历史本身并未直接给出明确的答案,我们只能从那些仅存的、简略的史料中寻找线索。通过这些零星的记录,我们或许能推测出那些未曾被详细记载的事件。

无论如何,司马懿的墓地异常简朴,既无石碑,也无树木,更没有任何随葬物品。他的遗骸被安葬在首阳山,仿佛融入大地,如同土壤中的养分,悄然无息,再也无迹可寻。

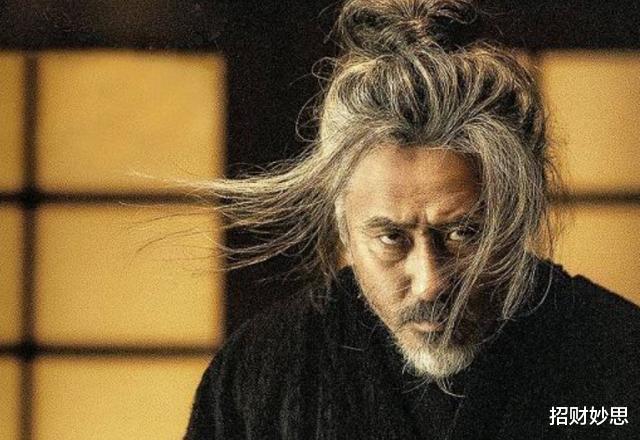

【三、历史上的真实司马懿】

司马懿的种种表现充分证明了他的过人智慧,堪称三国时期的最大赢家。他不仅成功从一位能干的臣子转型为掌握实权的权臣,还在掌控曹魏后,使得其后代最终实现了“三家归晋”的壮举。然而,历史上的司马懿与我们通常所想象的并不完全一致,他的真实面貌远比我们了解的更为复杂。

在许多传记和衍生作品中,司马懿被描绘成一个极其狡猾的人物,但事实上,他年轻时却是个风度翩翩的君子,同时也是司马家族背后的策划者。在他与曹爽共同担任辅政大臣的初期,两人之间的关系并非势不两立。相反,当曹爽出征时,司马懿多次表现出对他的关心和担忧。这种转变并非一蹴而就,而是随着时间的推移和局势的变化逐渐形成的。司马懿的形象从早期的温和派到后期的权谋家,反映了他在复杂政治环境中的适应和转变。这种变化不仅展示了他的政治智慧,也揭示了他在不同阶段应对挑战的策略。

在王凌发动叛乱的时候,司马懿并没有表现出任何反叛的迹象,反而在曹魏的声望达到了最高点。因此,我们可以看出,《三国演义》这部小说是站在蜀汉的正面角度来叙述的。由于作者罗贯中是诸葛亮的忠实支持者,他在书中对曹魏和东吴的形象进行了贬低。

司马懿确实受到了影响,但就军事才能而言,他实际上超过了曹操和诸葛亮。孙权曾评价司马懿“变化若神”,这正是对他用兵如神的肯定。