大同某法院外的电子屏滚动着"性同意权"普法标语时,隔壁奶茶店正在播放网红神曲《彩礼三十六计》。这种魔幻现实的交织,恰是当下婚恋观念撕裂的缩影——那场引发轰动的婚约纠纷,将传统婚俗的遮羞布烧出了焦黑的破洞。

"这哪是结婚?分明是开盲盒!"从事婚介八年的红娘李姐苦笑。她的登记簿上,33%的男性客户明确要求"验收守宫砂",而68%的女性在协议中标注"婚前不同居"。这种供需错位在晋北农村尤为突出:某次相亲会上,五个男方家庭竞相加码彩礼,却集体拒绝签署《性自主权告知书》。

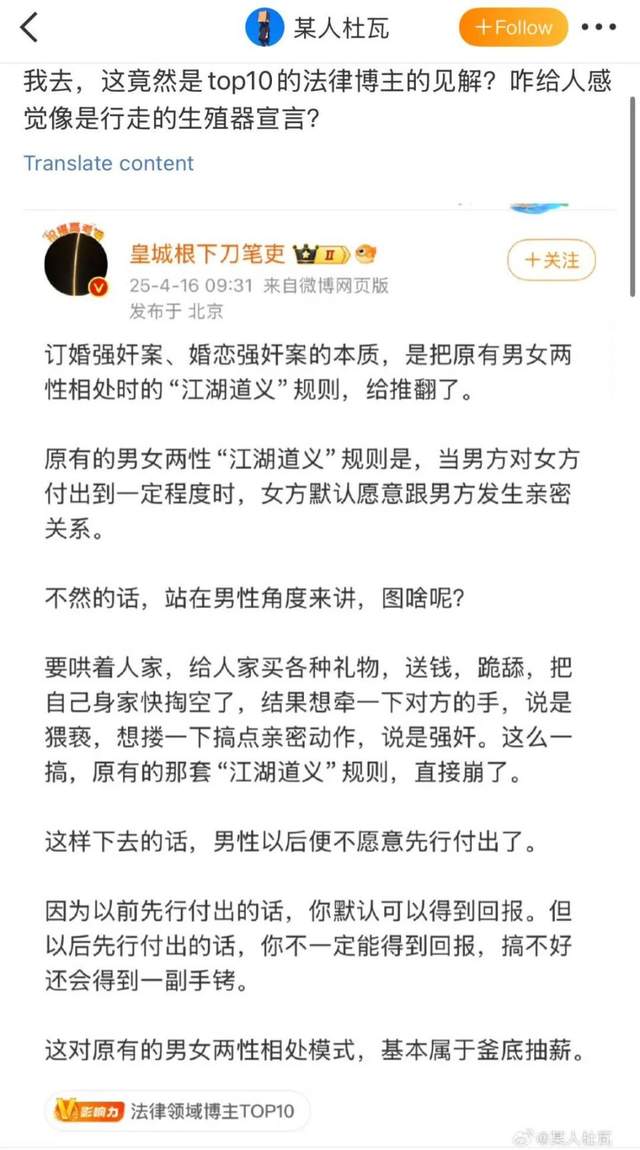

案件当事人席某的辩护律师曾展示一份"民间婚约惯例"——手写条款中"支付聘金即获同房权"的字样触目惊心。这种将《民法典》与宗族旧约混搭的荒诞契约,在华北乡镇并不鲜见。正如民俗学者王教授所言:"部分男性把婚俗仪式误解为性交易合同,彩礼成了预付金,婚宴成了交割仪式。"

社交平台上的"恐婚互助群"里,充斥着令人啼笑皆非的生存指南:"婚前公证处女膜""洞房夜全程录像自证清白"。某位自称"被骗三次"的网友晒出记账本:相亲奶茶钱、节日转账、婚纱照定金都被标注为"可追回投资"。这种把亲密关系异化为风险投资的思维,折射出深层的信任危机。

男女性别比116:100的残酷现实,正在酿造独特的婚恋经济学。在珠三角电子厂,流水线小伙的求偶预算精确到每顿麻辣烫;北京相亲角里,海淀码农将房产证与体检验血报告并列展示。某婚恋APP数据显示,25-35岁用户中,63%男性将"发生关系时间"列为匹配核心参数。

这种焦虑催生了新型网络戾气。"黄金猎手""物质女巫"等标签在短视频平台泛滥,某情感博主开发的"捞女鉴定器"小程序三天收获百万点击。这些充满敌意的创作,如同当代的"猎巫运动",将复杂的社会症结简化为对特定群体的妖魔化。

值得玩味的是,反彩礼运动中的极端案例:某"零彩礼模范村"去年离婚率反而飙升40%。调查发现,不要彩礼的妻子们更敢于在遭遇家暴时报警。这印证了社会学家张明的观点:"当女性摆脱了'待售商品'的心理枷锁,反而更能建立健康的亲密关系。"

在东京大学性别研究论坛上,学者们将这种现象称为"彩礼悖论"——越是强调物质保障的婚姻,越容易陷入权力争夺的泥潭。就像案件中那个被烧穿的窗帘,既是被害者的求救信号,也照见了某些人心中物化女性的思维钢印。

如今的婚恋修罗场中,"独立女性"正在被重新定义。29岁的程序员小林和女友实行AA制婚恋,他们开发的"共识契约"APP意外走红,功能包括双盲心愿清单、亲密接触授权码。这种赛博朋克式的浪漫,或许正在书写新的婚恋文明。

当00后开始在求婚仪式中加入《性同意确认书》公证环节,当越来越多的男性在社交账号标注"尊重身体边界倡导者",我们或许正在见证一场静默的变革。就像那对被全网围观的当事人,他们的伤痛终将催生出更健全的婚恋生态——在那里,彩礼是祝福而非枷锁,亲密是共鸣而非征服。