费米悖论的起源与科学探索脉络

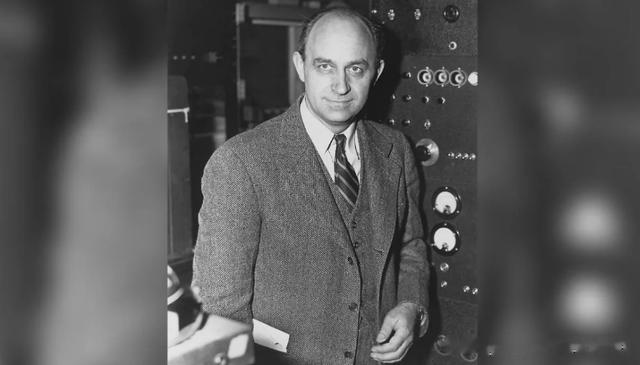

1950 年,物理学家恩里科・费米提出著名问题:“外星文明究竟在哪里?” 这一疑问被称为费米悖论—— 宇宙如此浩瀚,理论上应存在大量智慧文明,但人类至今未观测到任何确凿证据。

早在 1933 年,俄罗斯航天先驱康斯坦丁・齐奥尔科夫斯基便提出类似观点:他认为人类尚未达到与外星文明交流的发展水平,并用 “人类不会主动接触狼群或大猩猩” 类比,首次提出动物园假说—— 外星文明可能像观察动物一样审视地球,但认为无需建立直接接触。

1960 年,美国天文学家弗兰克・德雷克提出德雷克方程,试图通过数学模型估算银河系中可能存在的智慧文明数量。该方程涵盖七个变量,包括恒星形成率、宜居行星比例、生命演化至智慧阶段的概率等。尽管方程参数存在高度不确定性,但激发了持续数十年的宇宙文明探索:

银河系恒星形成率:每年约 1-2 颗类似太阳的恒星;

宜居行星估计:每个恒星系统平均可能存在 1-2 颗处于 “宜居带” 的行星;

文明存续时间:技术文明平均可能维持数万年(人类文明仅约万年)。

“人类孤独” 的三大假设

若德雷克方程的计算结果趋近于零,意味着宇宙中可能不存在其他智慧文明,对此有三种经典解释:

地球唯一性假说

地球生命演化的条件(如液态水、大气成分、恒星稳定度、月球引力等)极端特殊,宇宙中难以复制。例如,地球早期 “大氧化事件”(蓝藻释放氧气导致厌氧生物大灭绝)是复杂生命诞生的关键节点,而类似事件在其他星球可能极罕见。

宇宙长子假说

人类可能是宇宙中首个达到智慧文明阶段的物种。宇宙年龄约 138 亿年,而银河系形成于约 136 亿年前,早期恒星(如 Population III 恒星)缺乏重元素,难以形成岩质行星和生命。人类文明出现于银河系 “中年”,可能恰好是首批具备星际通讯能力的物种。

大过滤器假说(罗宾・汉森,1996)

生命从简单到复杂、从单细胞到智慧文明的演化过程中,存在一系列关键障碍(如 DNA 形成、多细胞生物出现、脑容量突破等)。若某一阶段概率极低(如智慧生命出现的概率 < 0.001%),则宇宙中文明数量将趋近于零。此外,文明发展至技术阶段后,可能因核战争、气候变化、人工智能失控等自我毁灭(如 “文明自杀假说”)。

“文明存在但无法接触” 的五大假设

若宇宙中存在其他文明,但因客观条件或主观选择与人类隔离,可分为以下类别:

动物园假说(约翰・鲍尔,1973)

高级文明将地球视为 “宇宙动物园” 或 “自然保护区”,选择暗中观察而非干预。这一假设类似人类对野生动物的保护:允许观察,但避免直接互动以维持 “自然演化”。

技术盲区假说

外星文明可能尚未发展出探测地球的技术,或地球处于其观测范围边缘。例如,若距地球最近的恒星系统(4.2 光年外的半人马座 α 星)存在文明,其当前技术可能仅能探测到木星级别的行星,而无法识别地球这样的岩质行星。

时间与空间阻隔假说

宇宙尺度极大(银河系直径约 10 万光年),文明间距离远超通讯或航行范围。即使某文明位于 5000 光年外,其信号需 5000 年才能抵达地球,而人类文明可能在信号到达前已消亡(类似 “宇宙废墟理论”)。

卡尔达舍夫等级差异假说

根据苏联天体物理学家尼古拉・卡尔达舍夫提出的文明等级理论:

Ⅰ 型文明:利用母星全部能量(人类目前约 0.7 级);

Ⅱ 型文明:利用恒星能量(如戴森球);

Ⅲ 型文明:利用星系能量。

高级文明可能已超越星际通讯需求,转而探索平行宇宙或黑洞等极端天体(如 “宇宙移民假说”),对低等级文明毫无兴趣。

黑暗森林假说(科幻概念)

借鉴刘慈欣《三体》中的宇宙社会学:文明为生存选择隐藏自身(“黑暗森林法则”),避免因暴露坐标引发星际战争。地球可能因尚未掌握星际通讯技术而未被 “标记”,或已被观测但被判定为 “无威胁”。

尽管德雷克方程的部分模型估算银河系可能存在36 个活跃文明(诺丁汉大学 2020 年研究),但费米悖论的核心矛盾仍未解决。这些假设不仅涉及天文学、生物学,更触及哲学命题:人类在宇宙中是否独一无二?文明的终极命运是自我毁灭还是星际扩张?

当前,人类通过SETI 计划(搜寻地外文明)监听宇宙信号,并向太空发射 “阿雷西博信息” 尝试联络。或许正如齐奥尔科夫斯基所言,当人类跨越技术与道德的 “门槛” 时,宇宙的大门才会真正开启。