历史的吊诡之处在于,乾隆皇帝试图用一纸敕谕维护的 “天朝体制”,最终成为帝国崩塌的催化剂。

当慈禧太后在 1900 年向十一国宣战,当义和团的 “刀枪不入” 撞上马克沁机枪的火舌,人们才惊觉:拒绝变革的代价,早已在 1793 年埋下伏笔。

18 世纪末的世界版图上,东西方文明正沿着截然不同的轨迹奔腾向前。在东方,清王朝历经康乾盛世的积淀,正以一种近乎凝固的姿态维持着传统帝国的最后辉煌。

乾隆皇帝在位的第 57 个年头,这个庞大帝国的疆域已达 1300 万平方公里,人口突破 3 亿,占当时世界总人口的三分之一。江南的丝绸作坊机杼声日夜不绝,景德镇的窑火映红夜空,苏州的园林里文人挥毫泼墨,扬州的盐商宅邸中珍玩罗列 —— 表面的繁荣构建起 “天朝上国” 的盛世幻象。

户部银库的存银长期保持在6000 万两以上,传统农业与手工业的结合臻于极致,GDP 总量占据全球近三分之一。

自顺治年间颁布 “海禁令” 以来,清廷历经百年将对外交流压缩至广州十三行的狭小窗口。乾隆二十二年,一道圣旨彻底关闭厦门、宁波等港口,仅留广州作为唯一通商口岸。

在统治者眼中,四海万国皆应匍匐在 “天朝上国” 的威德之下,朝贡贸易而非平等通商才是国际关系的正统。

儒家 “华夷之辨” 的思想根深蒂固,将域外视为未开化的蛮夷之地,即便欧洲传教士带来的望远镜、历法知识,也不过被当作宫廷玩物或奇技淫巧。

而在西方,随着大英帝国的逐步崛起,世界经济格局正在发生深刻的变化。

英伦三岛经过工业革命的洗礼,已经成为全球最为强大的资本主义国家之一,快速发展的社会生产力为其在世界舞台上的大国地位提供了坚实的基础。

清朝依旧深陷于自给自足的经济模式和封闭的文化体系中,未曾觉察到外部世界风云变幻的潮流。

在这一时期,英国国王乔治三世敏锐地意识到,随着大英帝国的领土扩张,资源需求与市场需求也在不断增长。清朝资源丰富,拥有潜力巨大的市场,一旦打开,能为英国带来巨大的好处。

乔治三世决定派遣一支使团前往中国,传达其开放通商的意愿,并以此为契机推动两国之间的经济往来。

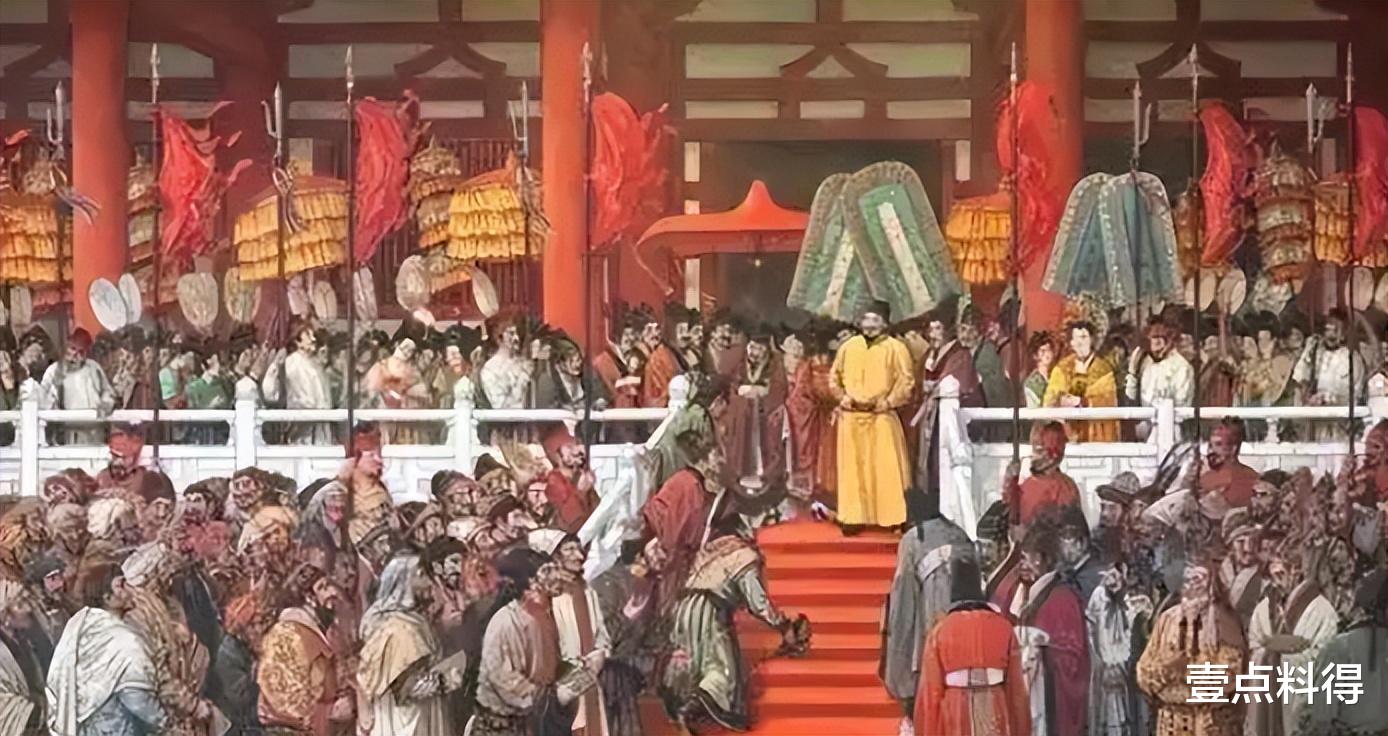

乾隆的文化自信1793 年 6 月的渤海,英国使团的三艘舰船在大沽口外锚定。这支由马戛尔尼勋爵率领的庞大队伍,历经9 个月的跨洋航行,终于踏上了东方帝国的土地。700 余名团员中,既有身着燕尾服的外交官、携带精密仪器的科学家,也有暗藏测绘任务的军事人员。

他们行李箱中 600 余箱礼物,包括当时最先进的蒸汽机模型、反射望远镜、气压计,还有装备 110 门火炮的 “君主号” 战列舰模型,其甲板上整齐排列的铜炮,在阳光下泛着冷冽的金属光泽,无声诉说着英国海军的霸主地位。

直隶总督梁肯堂奉命前往天津迎接,当他看到英使坚持不行跪拜礼时,浓眉下的目光顿时凝结。在传统华夷观里,外邦使者唯有以 “三跪九叩” 之礼叩谢天恩,方能彰显圣主德化远播。

双方在礼部公所展开了长达三日的礼仪辩论,马戛尔尼手持乔治三世的国书,言辞恳切却不失强硬:“英王与中国皇帝乃平行之主,吾等所行,当为欧洲宫廷之礼。”

最终在和珅的斡旋下,达成折中方案 —— 使团成员在面见皇帝时行单膝下跪礼,免去吻手环节,但这一妥协在乾隆的朱批中被轻描淡写为 “该贡使等遵式瞻觐,极形恭顺”,帝国的史官们正以春秋笔法重塑着 “万邦来朝” 的叙事。

在乾隆的眼中,英国使团的访问不过是一个寻求朝贡的过程,而不是一场平等的外交互动。所有的交往都应当遵循清朝的礼法和规范,任何试图挑战这种体系的行为,都必然遭遇拒绝与排斥。

马戛尔尼在自己的回忆录中写道,虽然他一心想要取悦乾隆,并希望通过这一场拜访拉近两国的关系,但他始终无法理解:为什么乾隆对英国的先进武器、科技仪器与军事装备不感兴趣,甚至认为这些不过是无关紧要的物品。

对于乾隆而言,这些“新奇的”物品并没有什么值得惊讶的地方。中国本就拥有比这些物品更为丰富和卓越的技术和文化,外来的一切,无非是微不足道的补充罢了。

乾隆信中的愚昧与自大乾隆皇帝在写给英国国王乔治三世的那封信中,展现了他对中国绝对优越性的坚定信念,也暴露了他对世界变迁的极度无知。这封信,内容长达976字,用简洁的语言和极为自负的口吻,清晰地传达了清朝对外界事物的轻视与不屑。

信的开头,乾隆以一段华丽的辞藻,向乔治三世表达了自己的“厚爱”——他称英国国王为“远在重洋”的君主,并对其“恭顺之诚”表示称赞。

他认为英国使团的到来,乃是为了向中国学习,俯首称臣。没有理解到,英国使团的访问并非单纯的朝贡,而是一次旨在推动双方通商的外交活动。在乾隆眼中,远洋而来的使团,当然应该向中国皇帝表达崇高的敬意,因为大清帝国才是世界文明的中心。

他特别指出,英国要求在中国建立使馆,允许在多个城市开展贸易,甚至要求改变清朝对外国使团的接待方式,这些无一不被他视为对中国传统和尊严的挑战。

乾隆毫不犹豫地回应称,“此则与天朝体制不合,断不可行”,甚至语气愈发强硬地说到:“岂能因尔国王一人之请,以至更张天朝百余年法度。”

在他的认知中,清朝的制度已经无可挑剔,世界其他国家的制度与做法,都是次等的。以为自给自足的经济模式和高度集中的权力结构,足以维持清朝的绝对强大。

任何试图建立更加平等的外交关系的请求,都被他视为一种“非议”,必须坚决拒绝。

乾隆的信中有一段话,至今让人唏嘘:“天朝抚有四海,奇珍异宝,并不贵重……天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。”

这句话既是对英国工业制品的轻蔑,也是对自身封闭的辩解。那些随使团而来的蒸汽机模型、纺织机械图纸,此刻正被当作 “贡品” 收进圆明园的库房,与历代藩属进献的珊瑚、象牙为伍,终将在岁月中蒙尘。

乾隆以“万国来朝”的形式,将清朝帝国的强大和富庶描绘得如梦似幻,仿佛外部世界的任何需求和期待,都不值一提,连“贵重之物”都显得微不足道。

信的结尾,乾隆依旧以无可置疑的语气,声明中国不需要与英国及其他国家进行深入的经济或政治交流。他认为,中国的经济体制和资源体系已经足够完善,根本不需要外部市场来支撑其发展。

乾隆甚至自豪地表示:“天朝之威德远播,四方来朝,必然无需对外通商。”

历史的吊诡在于,这封充满傲慢的书信最终成为文明碰撞的活化石。

它被珍藏在大英博物馆的玻璃展柜中,纸张已泛黄脆裂,却清晰记录着一个帝国如何在自我构筑的幻象中错失变革机遇。

当乾隆在信中写下 “朕体健躬安,仰承天眷,万有康宁”时,他不会想到,半个世纪后,信中被轻慢的 “英吉利” 会用坚船利炮轰开天朝国门,而那些曾被视作 “奇技淫巧” 的工业制品,将成为肢解帝国的利刃。

它不仅是一份外交文件,更是一部帝国的兴衰启示录:当清廷将英国的通商请求视为 “乞恩”,将先进科技视为 “奇技”,便注定了与工业革命的失之交臂。

乾隆皇帝的傲慢与自负,最终成为了清朝走向衰落的深刻根源。

这次拒绝不仅是一次外交上的失误,也标志着清朝与世界先进技术的隔绝。在十八世纪末,欧洲的工业革命已经逐步开花结果,蒸汽机、机械化生产、大规模制造等技术正在迅速改变着全球的生产方式。

当清军的木帆船在蒸汽铁甲舰面前不堪一击,当八旗兵的弓箭遇上恩菲尔德步枪的连环射击,乾隆当年信中 “天朝德威远被” 的豪言,此刻化作珠江水面漂浮的断戟残旗。

《南京条约》的墨迹未干,接踵而至的不平等条约如潮水般涌来,割地、赔款、开埠,曾经不可一世的 “天朝上国” 沦为列强砧板上的鱼肉。

如今,当我们重读这封国书,字里行间的傲慢与封闭,恰似一面棱镜,折射出一个古老文明在近代化浪潮中的迷茫与挣扎。

它警示后人:在全球化的浪潮中,任何文明若沉溺于自我中心的幻象,拒绝睁开眼睛看世界,终将被时代的巨轮甩在身后。