《——【·前言·】——》

1968年,孙维世猝然离世,整理遗物时,一件看似普通的大衣却暗藏玄机,夹层里藏着2000元现金。

这笔钱究竟从何而来?又为何特意留给养女孙小兰?这背后有怎样不为人知的故事?

孙维世父亲是孙炳文,早期投身中国共产党革命,也是周总理的老战友和挚友。

那时国家风雨飘摇,孙炳文带着理想四处奔走,为了推翻压在人民头上的封建枷锁,无数次游走在生死之间。

1927年,孙炳文被国民党杀害,母亲任锐,抱着襁褓中的孙维世,孤身一人逃亡到上海。

在孙维世的记忆里,母亲任锐,是一位无声却坚定的女性。

她没有太多时间陪伴这个女儿,更多的精力,用在了革命事业上。

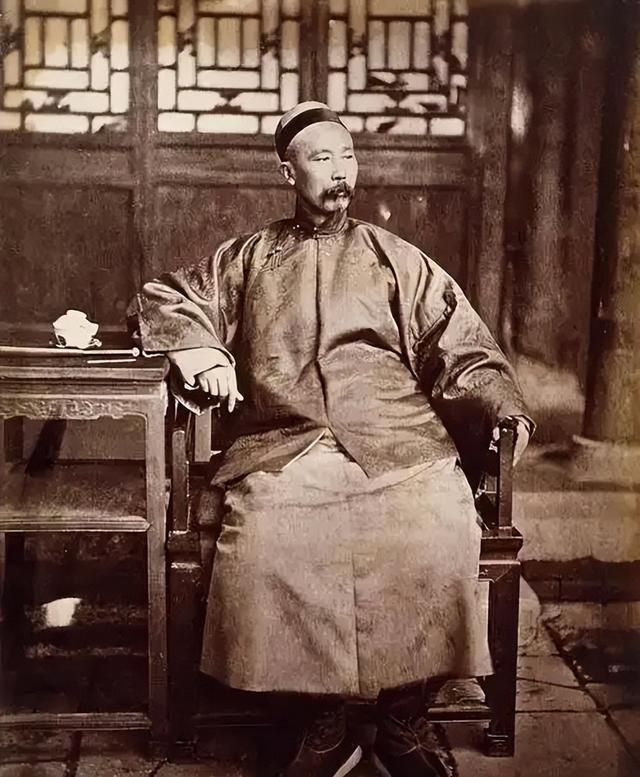

孙炳文

孙维世的成长,伴随着战乱和逃亡的影子,小时候,母亲把她寄托在亲戚家,后来又转到朋友家抚养,这样的漂泊,让孙维世从小,就学会了隐忍和坚强。

孙炳文牺牲后,周总理夫妇,将孙维世接到身边照顾。

这段生活,成为她少年时代里温暖的回忆。

周总理和邓颖超,不止是对她悉心照料,更是用自己的革命信仰,和高尚人格影响了她。

从小到大,孙维世就聪慧好学,无论在怎样的环境中,总是对书籍抱有极大的热情。

她爱看书,也爱向长辈们请教问题,喜欢琢磨,为什么世界会变成今天这样。

这样的性格,让孙维世在动荡的时代里,显得有些“与众不同”。

家人们对她,抱有很高的期待,希望未来能为这个国家和民族,贡献自己的力量。

抗战爆发后,孙维世跟随周总理夫妇,一起前往延安。

在那里,孙维世见证了新一代青年,投身革命的热潮,也感受到了山河破碎下,中国未来的曙光。

在延安的日子里,孙维世接受了革命教育,学习了马列主义,也结识了许多志同道合的朋友。

这些日子,为她之后的人生奠定了信仰的基础。

对于孙维世来说,周总理和邓颖超,更像是她的父母。

称呼周总理为“恩来爸爸”,邓颖超则是“颖超妈妈”,在周家的那段时间,是童年里少有的安稳日子。

周总理对她严厉,却也格外关心,每次犯错,都会认真地指出。

可在生活中,周总理却总是把好的东西留给她,当时,生活条件非常艰苦,大家的衣服经常打着补丁。

周总理特意为孙维世,准备了一件羊毛大衣,在那个寒冬里,这件大衣,成了她心里的温暖。

邓颖超更像是一位慈母,经常牵着孙维世的手,耐心教导她做人和处事的道理。

一次,孙维世和同学发生了矛盾,气得不想上学,邓颖超就语重心长地对她说:“小世啊,我们是革命者,不能被一点小事绊住脚,以后你会遇到比这更大的难题,要学会自己解决。”

这样的教导和爱护,让孙维世从心底里敬重和依赖他们。

在周总理身边,孙维世学会了冷静的分析问题;在邓颖超身边,感受到温暖和包容的力量。

1940年,孙维世有了一个改变命运的机会——被派往苏联留学。

在周总理的支持下,进入莫斯科艺术学院,学习戏剧表演和导演。

这是她人生中初次真正走出国门,接触到更广阔的世界,在莫斯科,孙维世学习了,斯坦尼斯拉夫斯基戏剧体系,这种充满现实主义的艺术风格,深深吸引了她。

孙维世用心学习,埋头钻研,立志把这样的艺术带回中国。

在莫斯科留学的日子,语言不通,生活困难,孙维世始终坚持着自己的信念。

每次写信给周总理,都详细汇报自己的学习和生活情况,周总理也常常回信鼓励她。

这些信里,孙维世总能感受到,来自家的温暖。

几年后,学成归国,满怀热情地投入到,中国的戏剧事业中。

此时的孙维世,已经不再是那个,需要人呵护的小女孩,而是一名有着明确目标,和坚定信念的青年导演。

孙维世心里明白,周总理和邓颖超对她的期待,是希望她成为,能够影响一代人的艺术家。

回国后的孙维世,与周总理的关系依然密切。

无论是生活中的点滴,还是事业上的重大决定,都会向“恩来爸爸”请教。

周总理在百忙之中,也总是抽空为她解答疑惑,有时忙着排戏,无暇回家,周总理就亲自去探望,为孙维世带去需要的生活用品。

这样的情谊,贯穿了他们彼此的一生。

回国后的孙维世满腔热血,决心将在苏联,学到的戏剧理念带回中国。

孙维世认为,戏剧是唤醒人们思想的重要工具,在那个百废待兴的年代,孙维世为新中国的话剧事业,倾注了全部心血。

要说孙维世重要的作品,不得不提话剧《保尔·柯察金》。

这部改编自奥斯特洛夫斯基小说《钢铁是怎样炼成的》的剧目,对于那个年代的中国人来说,意义非凡。

孙维世运用,在苏联学习到的,斯坦尼斯拉夫斯基体系,以现实主义的手法,深度挖掘角色的内心世界,将主人公保尔的坚韧、牺牲精神和革命信仰,演绎得淋漓尽致。

在排练时,对演员要求极为严格,会亲自示范每一个细微的动作。

有人回忆,孙维世能为了一个眼神,或者一句台词,花上几个小时反复打磨。

孙维世专注于话剧的排演,还致力于,将戏剧艺术普及到更多地方。

提出戏剧要接地气,应该走进工厂、走进农村,为普通的工人和农民演出,组织剧团下乡巡演,带着剧目深入偏远地区。

在那些没有灯光,和舞台的小村庄里,村民们看到话剧这种艺术形式,许多人都被深深打动。

那些年,剧团成员背着道具和服装,在泥泞的道路上,奔波演出的场景,成为了许多人,一生难忘的记忆。

孙维世的戏剧作品,总是充满鲜明的时代气息。

她擅长通过戏剧反映现实问题,激发观众的思考和共鸣,认为戏剧应该是人民的艺术,应该为社会服务。

孙维世排演的每一部剧目,都有深刻的主题,和强烈的社会责任感。

在她的努力下,中国话剧,从内容到形式都有了质的飞跃。

孙维世在戏剧事业上,取得了巨大的成就,她常常提醒自己,艺术家重要的是,保持谦逊和初心。

也总是告诫身边的同事和学生,不要为了追求名利,而忽略了艺术的真正价值。

这种态度,让许多人对她肃然起敬。

孙维世并不是没有压力,她的严格和执着,往往让周围的人感到难以理解。

在排练时常常情绪激动,甚至会和演员争执起来。

有些人私下里说她“太苛刻”,孙维世并不在意这些评价,只有全身心投入,才能把作品做到极致。

孙维世的努力得到了周总理的认可。

一次演出结束后,周总理在后台握着她的手,微笑着说:“小世,真不容易,你做得很好。”

简单的一句话,让孙维世感到所有的辛苦都值得了,对她来说,恩来爸爸的肯定,是重要的支持。

戏剧事业的辉煌,没有让孙维世的人生一帆风顺。

时局变化,孙维世的工作和生活,也逐渐变得复杂,不得不面对许多外界的干扰,甚至在某些时候,需要为了坚持自己的信念,而承受极大的压力。

孙维世始终没有放弃,对戏剧的热爱和追求。

正是这种坚持,才让她的名字,成为新中国戏剧史上,不可忽略的一部分。

1968年,孙维世猝然离世,年仅47岁。

她的突然离去,让戏剧界感到震惊,也让熟悉她的人陷入悲痛。

那段日子里,许多人都在追问:这样一位才华横溢、贡献巨大的艺术家,为何会在生命的黄金时期戛然而止?她到底经历了什么?这些问题直到今天,依然让人唏嘘。

在孙维世去世后,家人整理她的遗物时,发现了一件不起眼的大衣。

这件大衣,是她在莫斯科留学时的旧物,多年来一直陪伴着,令人意外的是,衣服的夹层里藏着2000元现金。

在那个年代,这是一笔不小的数目。

人们后来得知,这笔钱,是她特意留给养女孙小兰的。

这位养女,是她从小抚养长大的孩子,没有血缘关系,两人却情同母女。

孙维世生前,忙于工作,却始终没有忘记养女的生活和未来,或许她早已预感到什么,所以才将这笔钱藏在大衣里,希望在她离开后,能给孙小兰留下一些保障。

孙小兰得知这一切时泪流满面。

她回忆,小时候,孙维世对她非常疼爱,总是把她,当成亲生女儿一样照顾。

她们一起生活的那些日子,充满了温暖和欢笑。

即使后来孙维世的工作变得繁忙,依然会抽空陪伴,为她讲述戏剧的故事,教她做人做事的道理。

这样的情感,让孙小兰一辈子都无法忘怀。

那件藏着2000元的大衣,成为了孙维世,留给孙小兰的最后一份礼物,是一份物质上的帮助,更是情感的延续。

这些钱,似乎承载了孙维世,对养女的全部关心,也让她离世后的故事,更加感人至深。

她的离去,是一代人的遗憾,她的故事,依然感动着后来的人们。