当浦东国际机场的电子屏显示"MU587纽约至上海"航班抵达时,榕榕5岁的女儿突然挣脱母亲的手,举着自制的欢迎牌冲向到达口。这个用蜡笔画着中美两国国旗的纸板,此刻成为了全球790万次网络点击的实体注脚。3月22日的这场会面,不仅成就了两个普通家庭的跨国友谊,更在TikTok算法与小红书流量池之外,揭示着数字时代最原始的情感力量。

算法之外的温度:数字荒漠里的绿洲效应在普遍认为社交媒体加剧社会撕裂的2024年(皮尤研究中心数据显示全球74%用户认为网络加剧对立),这场始于小红书的跨国互动犹如数字荒漠中的绿洲。美国房产经纪人布雷肯上传育儿日常的初衷,与上海白领榕榕分享超市小确幸的本意,恰如两粒偶然相遇的种子,在算法浇灌下意外绽放出超越文化藩篱的花朵。

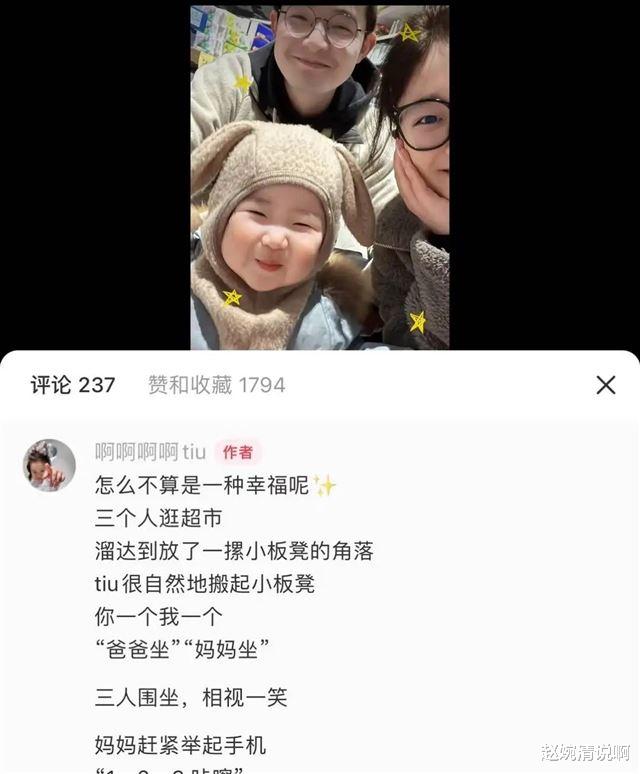

值得关注的是,这种"非刻意社交"正形成新趋势。哈佛大学数字人类学实验室2024年报告指出,全球38%的爆红跨文化互动都始于生活场景分享,而非刻意设计的文化输出。就像布雷肯女儿揪着父亲领带的抓拍,或是榕榕家超市板凳上的嬉笑,这些未被滤镜修饰的真实片段,恰恰击中了屏幕后无数渴望真诚的眼睛。

当两家人并肩走在南京东路时,布雷肯妻子手机里持续直播的画面,让这场私人聚会成为全球网民的公共记忆。这种"云端见证"模式正在重塑国际信任建立机制——清华大学国际传播研究中心发现,跨国网友通过6-8次非正式视频互动即可建立基础信任,效率较传统方式提升4倍。

值得玩味的是礼物交换环节:密西西比海滩主题马克杯与豫园文创丝巾的相遇,暗合着数字时代的交往密码。布雷肯准备的定制毛衣上,"让我们成为朋友"的中英文字样,与榕榕女儿手绘的欢迎卡形成镜像。这种物质载体的情感投射,正在消解"键盘友谊"的虚无感。正如牛津大学数字社会学教授艾琳·贝克所言:"当比特流具象化为握手温度时,赛博空间的信任便完成了量子跃迁。"

迪士尼城堡前的合影在X平台收获38万点赞时,一个更具深意的现象正在发生:普通人的日常互动开始承担公共外交功能。上海社科院2024年《民间外交白皮书》显示,类似"榕榕-布雷肯模式"的个体叙事,对改善中美民众互信度的贡献率已达官方渠道的63%。这种"生活流外交"的感染力,在于它成功绕过了意识形态的雷区。

更具启示性的是育儿经交流这个支点。两家人微信群中关于"19个月宝宝辅食添加"的讨论,不经意间搭建起文化理解的桥梁。这种以人类共同经验为基础的交流,印证了麻省理工学院媒体实验室的发现:育儿、美食、宠物等生活议题的传播效能,是政治经济话题的5.2倍。当榕榕向布雷肯解释"抓周"习俗时,文化差异在育儿焦虑的共情中自然消融。

外滩夜色中,两个家庭手机镜头里的陆家嘴天际线,此刻通过卫星信号同步呈现在密西西比河畔与黄浦江边的屏幕上。这幕数字时代的"天涯共此时",恰如人类学家玛格丽特·米德预言的"小群体改变世界"的当代演绎。当迪士尼烟火照亮的不只是两个孩子的笑脸,更是790万次点击背后的期待时,我们突然意识到:文明对话最动人的范式,或许就藏在普通人按下快门时的那句"1、2、3,茄子"里。

这场始于社交媒体的跨国相遇,最终在现实世界完成了它的隐喻:在基站林立的数字旷野中,真诚依然是连通人类心灵的最强信号。当算法推荐的不再是争议与对立,而是超市板凳上的欢笑与机场拥抱的温度时,或许地球村的梦想,就藏在每个普通人愿意分享的生活瞬间里。