1941年12月25日,香港沦陷。

八路军驻香港办事处主任廖承志,数次接到周恩来急电:“营救包括宋庆龄、何香凝、梁漱溟、邹韬奋、柳亚子等数百位文化名人和民主人士,不惜一切代价!”

历时一百多天的营救工作,跌宕起伏、险象环生,最终八百多位文化名人,无一牺牲、无一被捕,创造了“胜利大营救”的奇迹。

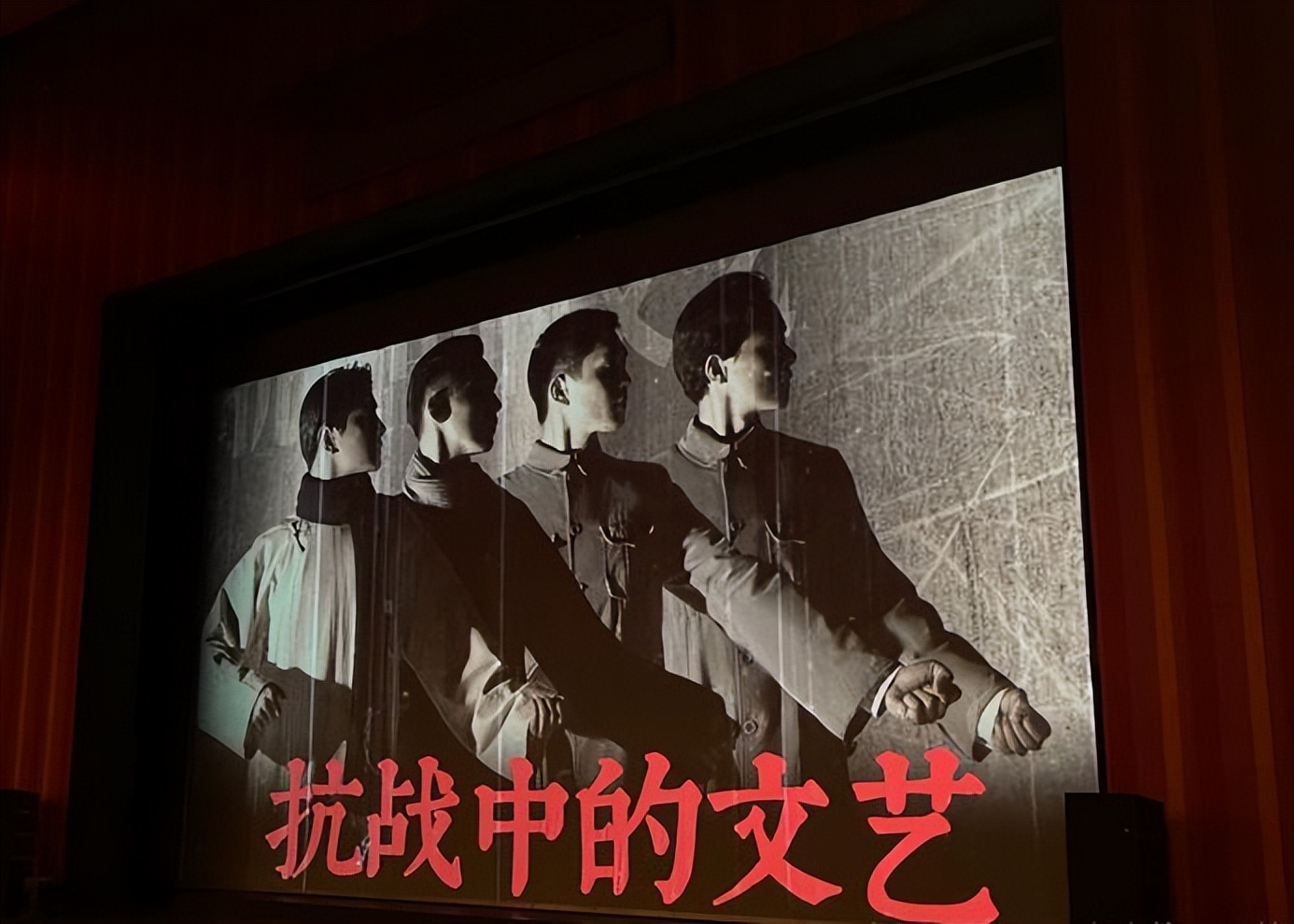

而正是这一辈战火中的文艺工作者,记载和传颂了令代代国人铭记心中的抗战精神。为了纪念他们,便有了今天这部珍贵的文献话剧——《抗战中的文艺》。

直到话剧开场之前,我依然很难想象,如此庞大体量的历史、人物、作品,该以何种形式浓缩进短短两个多小时的方寸舞台之上,呈现在观众面前。毕竟剧中仅涉及人物就有鲁迅、郭沫若、矛盾、巴金、老舍、曹禺、田汉、夏衍、欧阳予倩、聂耳、冼星海等数十位文学、戏剧、电影、音乐各领域名家,完全可以说是一部抗战时期中国文艺通史。

但开场后不久,这种疑虑就被迅速打消——国家话剧院无愧话剧舞台“国家队”,在舞台呈现上,构建了天幕+冰屏组成的大小屏幕+舞台现场的四度空间,围绕同一主题,通过不同空间展示不同维度的大量信息,形成了“影像装置艺术+戏剧艺术”的探索性舞台呈现,让编年体的叙事产生了奇妙的空间化学反应,从而变得立体和饱满。

在和其他观众交流的过程中,我得知这部剧未来还可以通过“双演生态”让更多线上观众体验到多维度、多网络空间的体验,想必届时我们在现场看到的四度空间,通过网络技术的加持,创造出更加独特的中国戏剧现场体验。

说回到戏剧本身——文献话剧,也可以称为“纪实剧场”,其重要的特征是对文献的搜集和巧妙编排,来完成对一历史事件的艺术呈现。因此,编导和表演在文献话剧中就显得尤为重要。

根据田沁鑫导演和编剧代表罗兵的介绍,主创团队查阅资料的过程就历时一年多,对诸多资料都进行了多方交叉比对,才梳理出了抗战14年的文艺心路,可以说形成了一部颇具史料价值的剧本。

再通过装置艺术所承载的巨大信息量,和作曲家叶小纲谱写的大气磅礴的音乐,共同完成了文献话剧中最重要的“再现”的步骤。

在冼星海创作《黄河大合唱》的文献重现中,你能够真切地感受到纪实剧场的力量——伴随着雄浑的音乐响起,演歌队发出召唤:“朋友!你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗?如果你已经忘掉的话,那么——你听吧!”

这段呐喊或许正说出了《抗战中的文艺》的意义:如果你已经模糊了这段历史的话,那么——你看吧!

当然,在这一过程中,演员们的表演同样令人叹为观止——从舞台灯光亮起的那一刻开始,十几位演员便依次用扎实的台词功底,为观众徐徐铺开了那幅苦难而峥嵘的岁月画卷。

舞台演员的部分,除了扮演各自文化名人的角色,他们还承担着演歌队队员的角色,这就要求演员必须在两种状态中自如切换——比如关晓彤饰演的秦怡,曾经因为出演《野玫瑰》饱受非议,事业跌入低谷,在悲伤绝望的情绪中,听到组织上的一句“重庆的进步剧目,给秦怡安排角色”时那种霞光破开乌云的感觉,需要非常复杂的情绪转变。而与此同时,作为演歌队员,她又要迅速切换到几位饱满的精神状态之中。

不仅关晓彤,李光洁、罗一舟、吴谨言等每一位舞台演员都出色地完成了这一挑战。

而在影像演员的部分,挑战则更多来自于表情细节上的把握——大屏幕让田雨、廖凡、孙红雷、陈建斌、辛柏青、万茜等人的每一个细微表情都被无限放大,而他们毫无疑问都向观众证明了他们就是这个年代最好的演员,甚至,他们就是那个抗战年代,脸上写满不屈和荣光的文艺工作者本人。

1944年,中外记者西北参观团到达延安,他们说:“我们在延安,观看了戏剧、秧歌剧,质量之高,令人赞叹。”

漫长的岁月之后,在2022年,这些当代的艺术创作者们,通过这个装置艺术、音乐和表演艺术融合的舞台,创造了一场同样令人赞叹的戏剧体验,让我们仿佛真的回到那个年代,站在茅盾先生离开延安辞行前的延河北岸,看见那些澎湃着热血的艺术家和革命者们,挥手向我们告别——“去吧,踏上新的征程!”