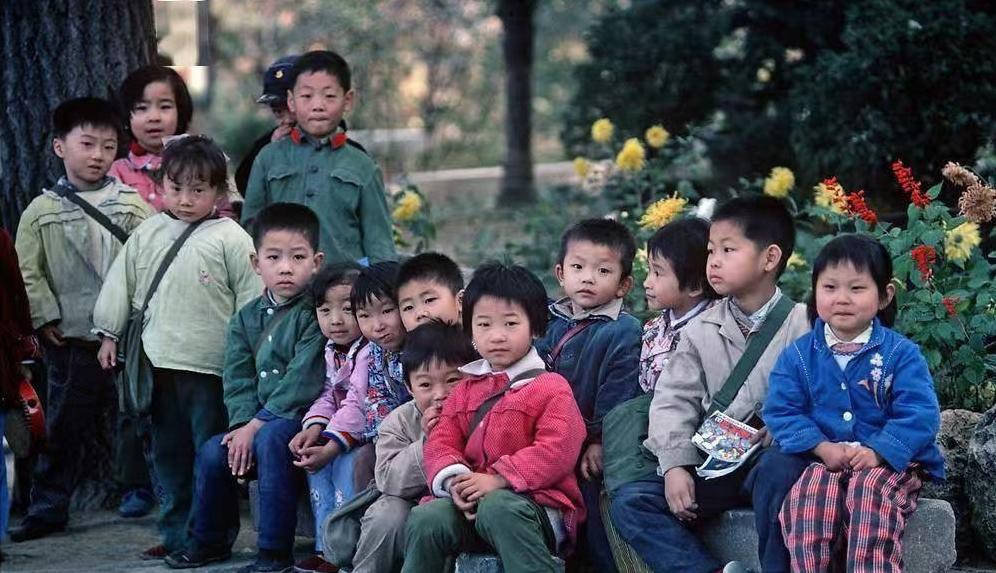

1983年的春天,我第一次听母亲提起镇上李木匠的哑巴闺女李玉珍。

临近27岁,我还是个典型的“剩男”,街坊都说我挑剔,媒婆频繁上门却总无结果。

母亲提到她时,我只是应付地答应去看看。

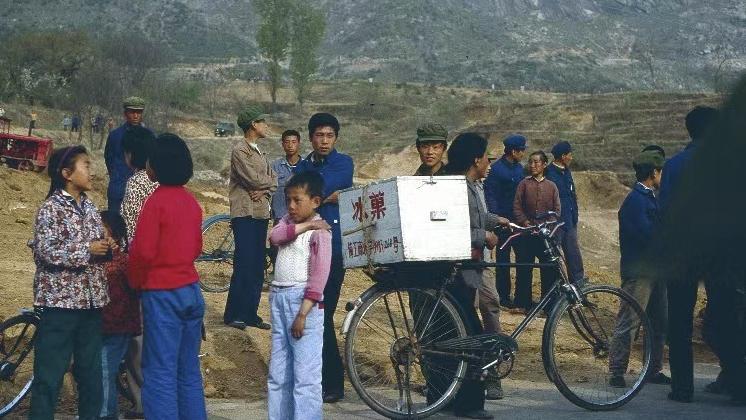

第二个周末,我骑着厂里的自行车到了她租住的小院子。

推开院门,她正蹲在井边洗衣服,阳光洒在她粗糙的手上。

她用纸笔与我交流,表情柔和。

我感觉到了一种莫名的舒适,尽管她不说话,却意外地顺畅。

那天,我们不止聊了很多,她还送了我一个手帕,上面绣着栩栩如生的水仙花。

回到家,我告诉母亲:“行,这门亲事我同意了。”邻居们纷纷质疑我的选择。

没人理解那次交谈如何触动了我,但我知道自己看到了这个姑娘特别的一面。

婚后生活开始时并不容易,我在印刷厂的工资只有三十多块钱。

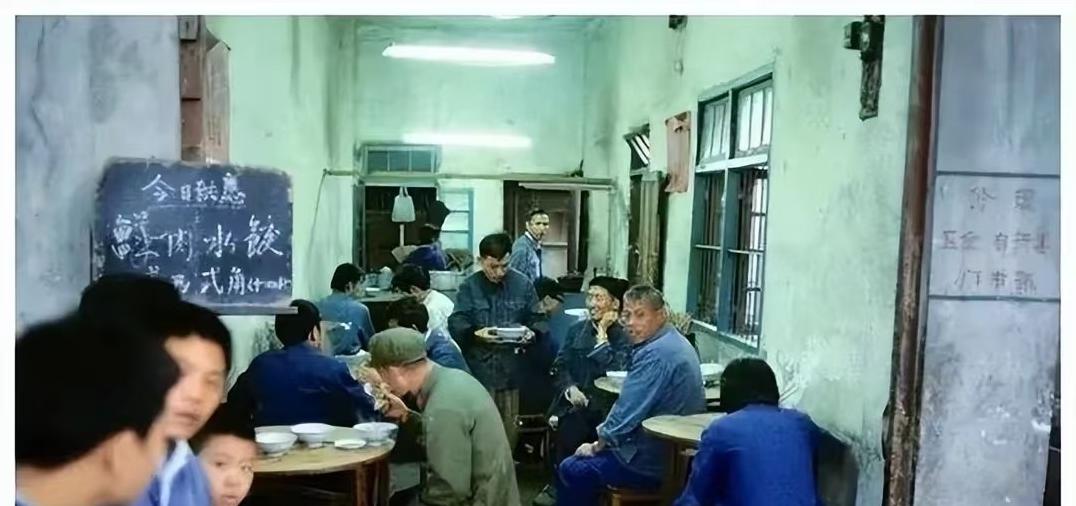

全家只有一张床一个柜子,玉珍用她的方式让家里充满生气。

每天清晨,我都能闻到稀饭的香气,玉珍用有限的材料做出最好的饭菜。

春去冬来,我们渐渐适应了彼此的无声世界。

我们靠着玉珍的手工艺品度过难关,她用心做的布娃娃让生活有了转机。

面对燃气紧缺,玉珍省着用,竭尽所能地节约家用。

她总能在平淡无奇的日子里,为我制造惊喜。

那年生日,她排队买了肉票,煮了我想不到的肉丝面。

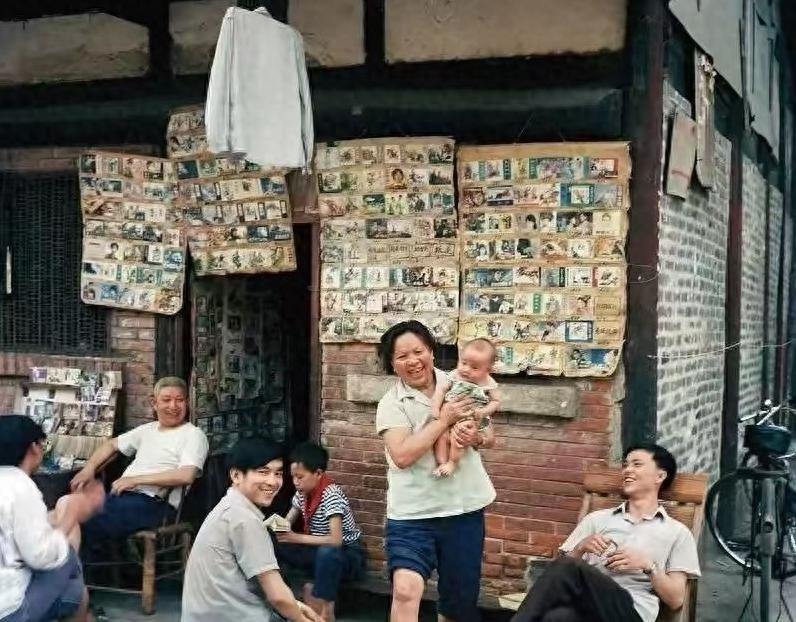

集市上,我们第一次卖了几个布娃娃,赚到了17块钱,这几乎相当于我半个月的工资。

我们遇到了一个来自省城的商人,玉珍开始走上她的“创业”之路。

她用灵巧的双手制作布艺品,渐渐改变着我们的生活。

生活刚开始步入正轨时,一位老先生的到来却揭开了玉珍不为人知的秘密。

省工艺美术学院的退休教授王老,见她时激动不已,他认出了玉珍,那个当年被美院特招的学生。

王教授讲述了她年轻时的才华,失声后被迫辍学的经历,让我了解到她的艺术天赋。

王教授的到来让我意识到,我一直低估了她的能力。

玉珍将自己的想法通过画笔告诉我,这是一种无法言说却倾诉了无数次的情怀。

她仍旧追逐着年轻时的梦想,创作出独特的布娃娃吸引了众多人的关注。

走向未来:携手共创美好生活

从这之后,玉珍的作品受到了越来越多的关注。

她的设计天赋被认可,得到了新的机会。

轻工部门的资助让我们开设了“玉珍工艺”作坊,她设计,我负责销售。

渐渐地,我们的发展壮大,拓展了国际市场。

玉珍还被邀请担任美术学院的客座讲师,用她独特的方式传授学生。

她通过手势和示范引导学生,激发他们的创造力。

即使不能发声,她的课也成了众人争相选修的热门。

我们的故事,是一段无声但饱含真实的爱情。

玉珍用她的才华与坚韧证明了:残疾不是终点,而是另一种可能的起点。

面对生活的考验,我们携手并肩,走出了属于我们自己的道路。

五年前的选择,让我们在平凡日子里找到了生活的美好。

玉珍用无声的爱打动了我,而我用心感受她的每一次表达。

生活中,有时最动人的故事就藏在不被看见的细节里。

在无声世界里,两颗心的交流不需要语言,只靠相互的理解和包容。

这段平淡而幸福的时光,让我明白最真实的陪伴是静谧的,不需言语,只要彼此心灵相通。

生活是多么漫长,而只要有她在身边,再艰难的路我们都能走过。