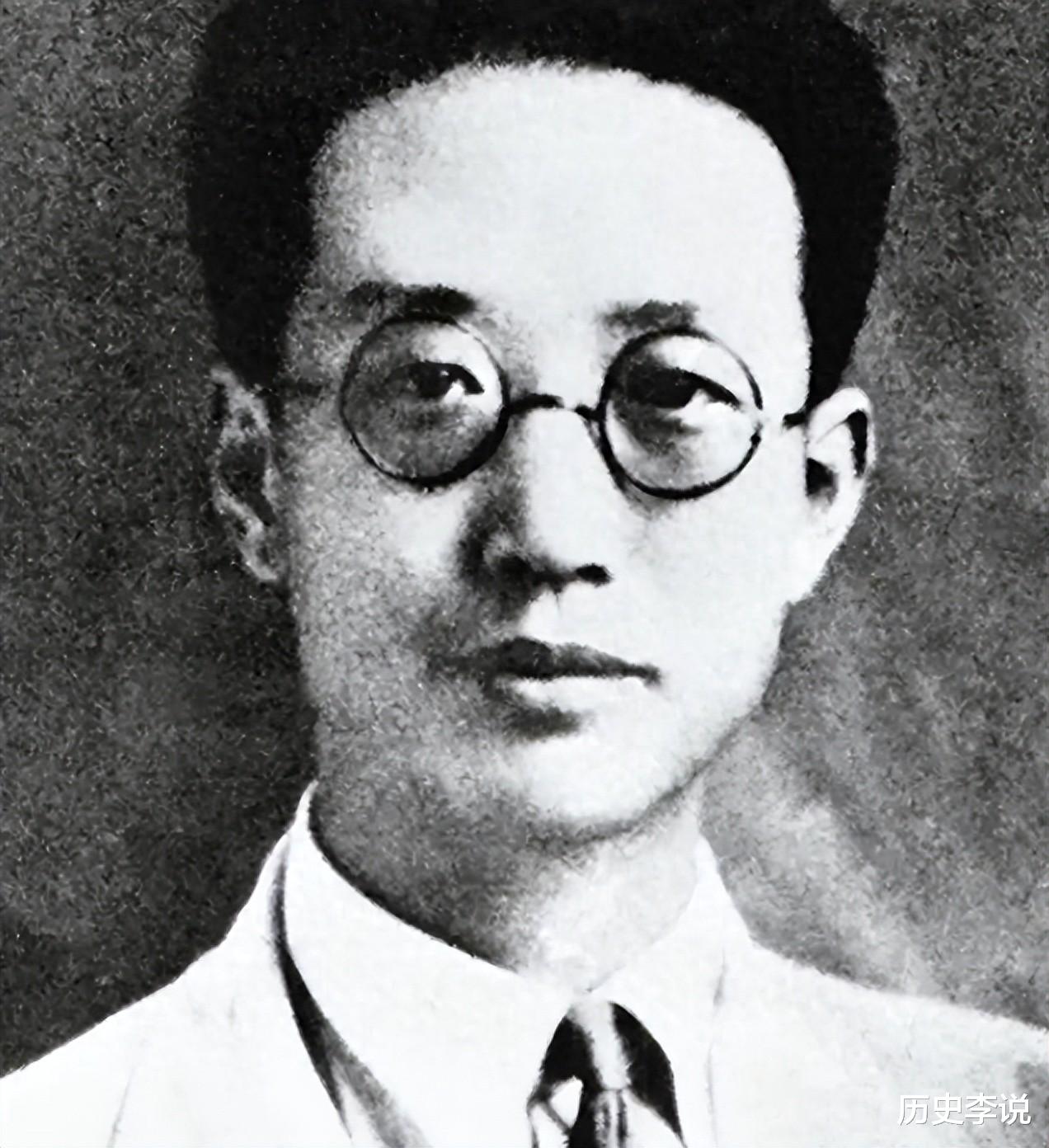

瞿秋白是中国共产党的早期领导人之一,他的一生充满了革命激情与悲剧色彩。从加入革命到被俘牺牲,瞿秋白的经历展现了他对理想的执着追求和对革命的坚定信念。应该很多人都知道他的名字,很多人也会自发的去祭奠他。

但在1962的时候,毛主席却说,以后少纪念瞿秋白,像方志敏这样的同志才应该多多纪念。毛主席为何这样说呢?瞿秋白做了什么事情吗?

瞿秋白1899年出生于江苏常州一个没落的士绅家庭。他自幼聪慧,接受了良好的传统文化教育,但也目睹了晚清社会的腐败与动荡。1917年,瞿秋白考入北京俄文专修馆,学习俄语和西方文化。这一时期,他深受新文化运动的影响,开始接触进步思想。

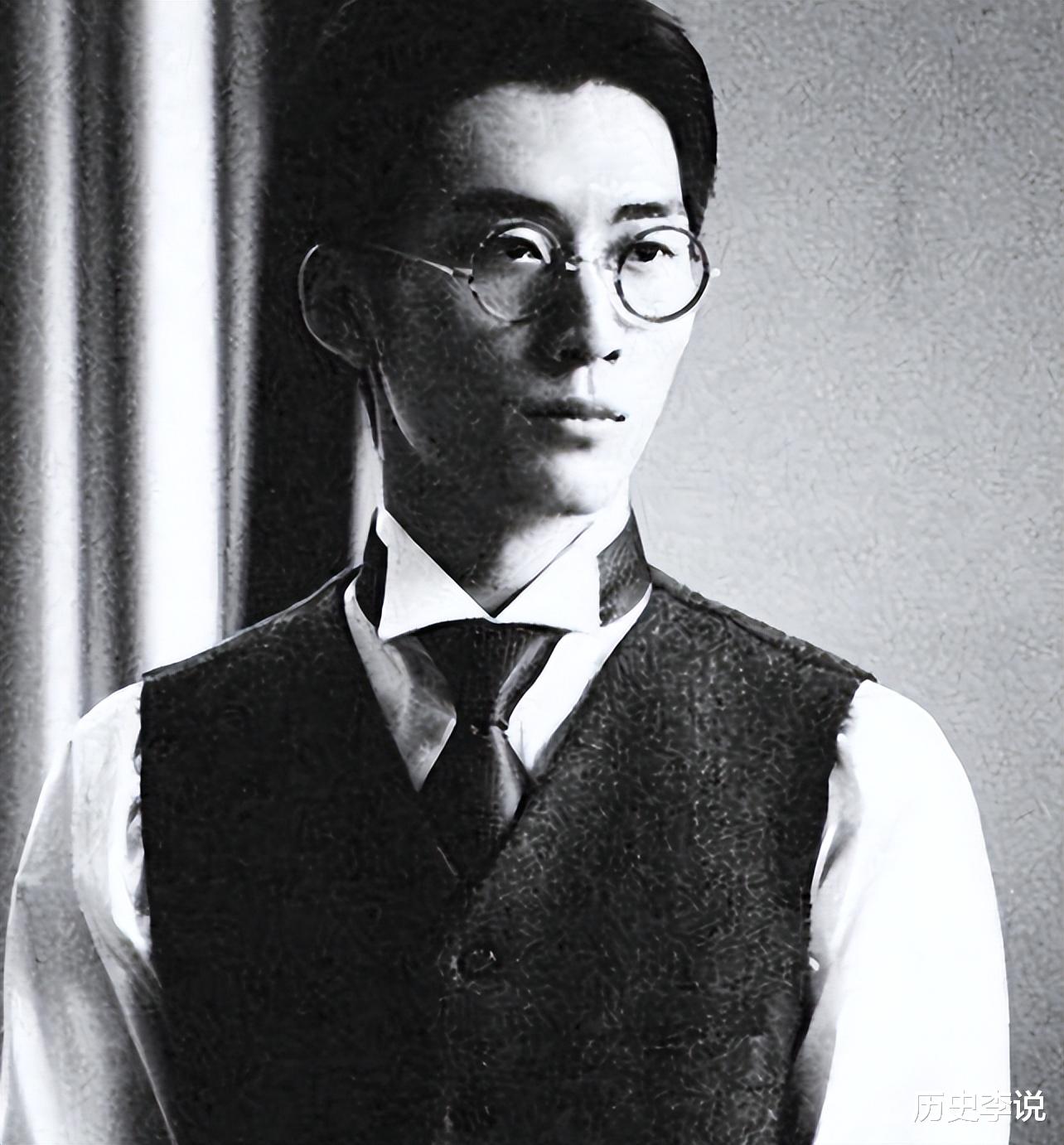

1919年,五四运动爆发,瞿秋白积极参与其中,思想逐渐转向激进。他通过阅读《新青年》等刊物,开始接触马克思主义,并对俄国十月革命产生了浓厚兴趣。1920年,瞿秋白以《晨报》特约记者的身份赴苏联考察,亲眼目睹了世界上第一个社会主义国家的建设。在苏联期间,他系统学习了马克思主义理论,并加入了中国共产党。

1923年,瞿秋白回国后,迅速成为中国共产党的重要理论家和宣传家。他翻译了大量马克思主义著作,撰写了大量文章,为党的理论建设作出了重要贡献。他还积极参与工人运动和农民运动,逐渐从一名知识分子转变为坚定的革命者。

他写的文章给了很多人勇气,让他们走上救国的道路。

而瞿秋白的革命道路,却因为严峻的革命形势,戛然而止。五次反围剿失败,红军不得不长征,本来瞿秋白是要一起走的,但因为身体原因,他成了留守的一批人。1935年初,苏区形势急剧恶化,国民党军队对苏区进行了残酷的“清剿”。瞿秋白随部队转移,但在福建长汀附近遭到国民党军队的包围。

2月24日,瞿秋白在转移途中被国民党军队俘虏。被捕时,他化名“林琪祥”,试图隐瞒身份。然而,由于叛徒的出卖,他的真实身份最终被国民党当局确认。国民党高层得知瞿秋白的身份后,试图通过威逼利诱迫使他投降,但瞿秋白始终坚贞不屈。

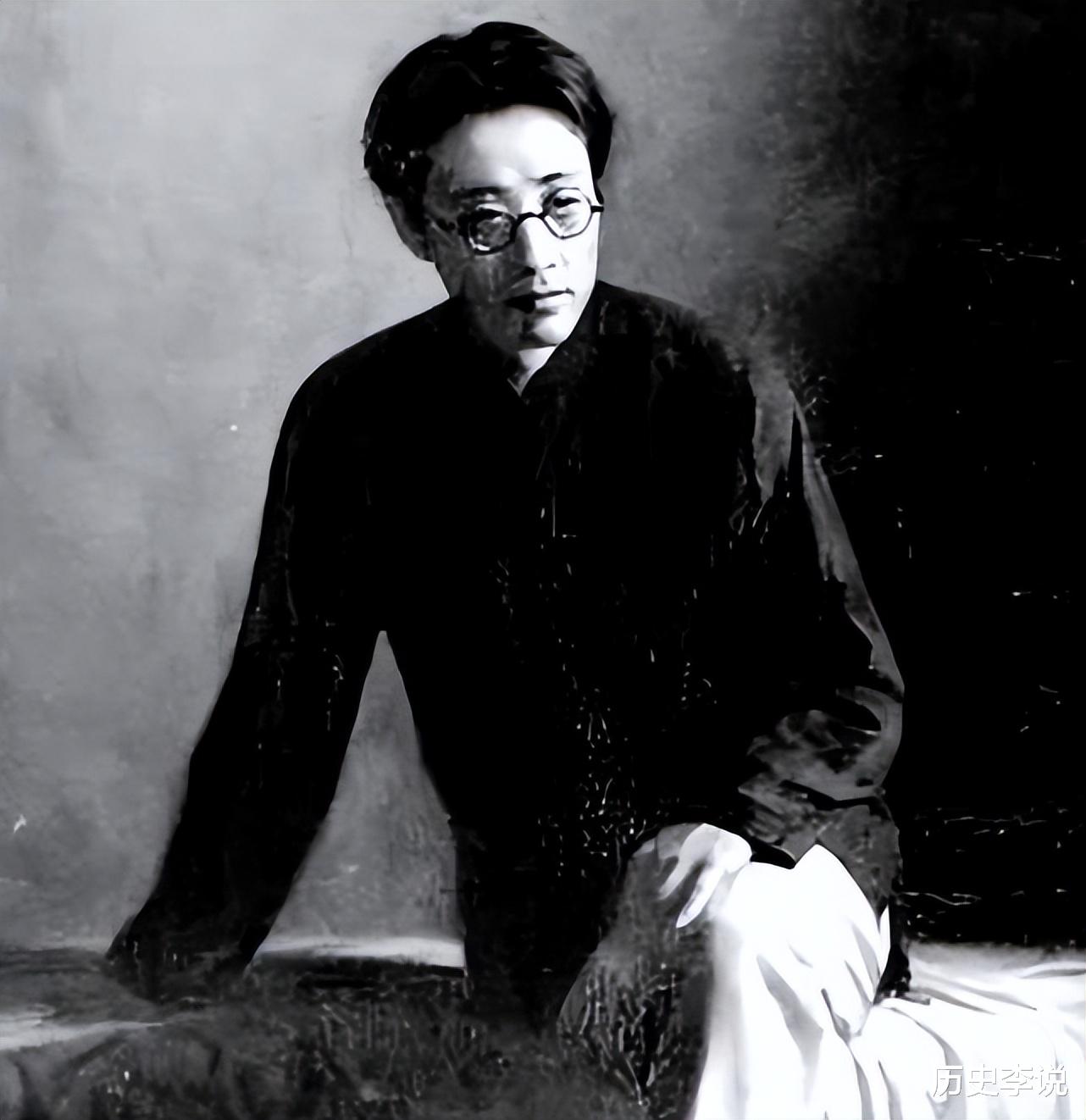

不过想到自己的革命历程,以及最后对人生的感悟,瞿秋白写下了著名的《多余的话》。这里面是他自己内心最真实的想法。他在文中写道:“我愿意休息了,永久地休息了。”这句话并非对革命的否定,而是表达了他对个人命运的坦然接受和对革命事业的无限忠诚。

但也因为这篇文章瞿秋白收到了很多的影响,有人说他这是投降主义,但其实他一直坚持共产党人的清白,没有做过背叛的事情。

而毛主席说这句话是有他特殊的背景的,那时候国内外形势有一些变化,而我国也出现了很多意识形态上的争论,瞿秋白因为《多余的话》再次收到影响,更多人决定方志敏那种临死依然高举旗帜的更让推崇。

毛主席也就说了多纪念方志敏等同志。

但很多人审视瞿秋白的一生,面对生死,临刑前,他神态自若,从容不迫。他的从容就义,展现了一名共产党人的崇高气节和对革命理想的坚定信念。他的死,不仅是对国民党反动派的无声抗议,也是对革命后来者的激励。瞿秋白的一生,是革命者追求真理、献身理想的缩影。他从一名知识分子成长为坚定的马克思主义者,为中国革命事业作出了重要贡献。他的理论著作和革命实践,为中国共产党早期的理论建设和发展奠定了基础。

尽管瞿秋白在历史上曾因“左倾”错误受到批评,但他的革命精神和牺牲精神始终为后人所敬仰。他的《多余的话》不仅是一篇个人反思,更是一份珍贵的历史文献,展现了他对革命的深刻思考和对个人命运的坦然接受。

瞿秋白的牺牲,是中国革命史上的一大损失,但他的精神永远铭刻在中国革命的历史丰碑上。他的故事,激励着一代又一代的革命者和建设者,为实现民族复兴和国家富强而奋斗。瞿秋白的一生,是革命者追求真理、献身理想的缩影。他的加入革命、被俘牺牲和慷慨就义,展现了他对革命事业的无限忠诚和对个人命运的坦然接受。今天,我们回顾瞿秋白的故事,不仅是为了缅怀先烈,更是为了从中汲取精神力量,坚定理想信念,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。