前言: 长久以来,中国古代死刑制度一直扮演着重要的角色。尽管道德教化在治国理政中占据主导地位,但自汉武帝实施外儒内法以来,死刑作为维护社会秩序的手段变得越发重要。其中,斩首刑罚作为一种特殊的死刑方式,承载着深厚的历史意义。

斩首刑罚的渊源 关于斩首刑罚的起源,历史学界众说纷纭。有学者认为,斩首刑罚可以追溯至西周时期,也有人将其始于春秋战国时期。根据《史记·孙武列传》记载,春秋时期的吴王为整肃军纪,曾直接斩杀不从命令的妃子,这被视为斩首刑罚的早期应用。

此外,《尚书·吕刑》中也记载了西周时期的斩首刑罚。然而,一些学者则主张斩首刑罚始于秦国,因为秦国推行法家思想并广泛运用死刑制度。

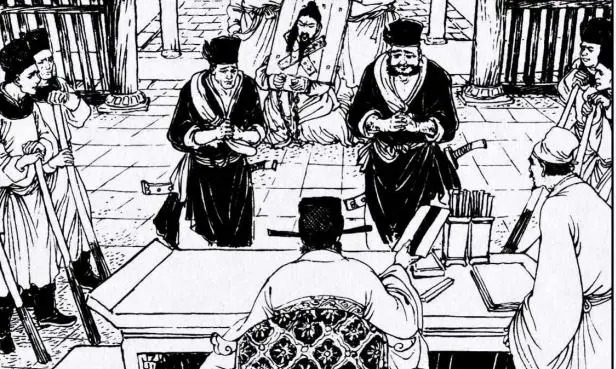

斩首刑罚的具体执行方式 在古代,斩首刑罚并非简单的一刀了断,而是一个十分繁琐的过程。整个过程包括磨刀、提刑、宣判、游街、入刑场、验身等九个步骤。此外,刽子手的砍头技术和刀具锋利程度直接影响了受刑者的遭遇。

最初使用的斩首工具并非明清时期常见的斩首剑,而是刀、斧等工具,其演变与冷兵器的发展密切相关。对于受刑者来说,斩首工具的锋利程度和刽子手的技术水平直接关系到生死存亡,因此斩首工具的锋利度和刽子手的技术显得尤为重要。

午时三刻的起源和意义 午时三刻作为斩首时间的选择,并非古代统治者常用的时间段,实际上,这一时间的选取始于明朝嘉靖年间。在此之前,历代斩首的时间通常为未时,即现今时间观念中的一点到三点。

古人认为这一时间段是一天阳气最旺盛的时刻,执行斩首刑罚能够压制妖魔邪鬼,确保受刑者的灵魂无法转世投胎。然而,为何后来改为午时呢?

明朝朱祁镇皇帝规定,死刑犯可向皇帝上奏三次,以避免冤假错案。然而,这一规定却被某些人滥用,导致斩首工作经常耽搁。因此,一些官员向皇帝建议将斩首时间改为午时,并禁止受刑者在当天喊冤,以提高斩首工作的效率。

午时的其他玄学意义 午时,即十一点到一点,阳光普照,是压制鬼怪的吉时良辰。根据中国玄学文化,九月到十二月是一年阴气最盛的时间,此时进行斩首对受刑者的肉体和灵魂造成的伤害最大。由此可见,午时三刻作为斩首时间,承载了深刻的历史文化内涵。

结语: 尽管斩首刑罚对社会具有巨大的震慑力,但古代统治者在执行时也对受刑者给予一定的人道关怀。例如,在午时前赐予死刑犯一顿断头饭,让其与家人道别,这体现了对受刑者的人文关怀。斩首刑罚虽然已成为历史,但其背后蕴含的文化内涵至今仍值得我们反思与探讨。

斩首刑罚作为中国古代死刑制度中的重要一环,承载着深远的历史意义和文化内涵。通过回顾斩首刑罚的渊源、具体执行方式以及午时三刻的起源和意义,我们可以更好地理解古代社会的治安观念、宗教信仰以及玄学文化。希望这篇文章能够带给读者舒适的阅读体验,如果您喜欢,请点击右上方的“关注”,感谢您的支持和鼓励。